在当代心灵成长与修行热潮中,“禅定”与“冥想”常常被人们相提并论,甚至视为同义词。然而,从佛教、道教及国学的哲学维度审视,二者虽有相似的实践形式,却在起源脉络、核心内涵与终极指向等方面存在深刻差异。这种差异不仅折射出不同文化对“心灵超越”的独特理解,更为我们理解人类精神修持的多样性提供了重要视角。

一、起源:文化土壤的分殊

禅定(Dhyāna)与冥想(Meditation)的起源分别扎根于不同的文化传统。禅定一词源自佛教,其梵文原义为“心一境性”,即心专注于某一对象而不散乱的状态。在佛教经典《阿含经》中,禅定被列为“八正道”之一,是通往涅槃的关键路径。道教虽无“禅定”的直接称谓,却有类似的修持方法,如“坐忘”“心斋”,强调通过排除杂念、超越感官束缚来契合“道”的本质。而冥想的概念则更具跨文化性,既包含印度教的“瑜伽冥想”(Yoga Meditation),也涵盖西方心理学中的“正念冥想”(Mindfulness Meditation),但其核心均指向对意识状态的主动调控。

二、内涵:目标与路径的差异

从核心内涵来看,禅定与冥想的区别主要体现在目标与路径上。佛教的禅定以“断除烦恼”“证得真如”为终极目标。《俱舍论》中提到,禅定分为“世间禅”与“出世间禅”:世间禅旨在培养心的专注力,以获得暂时的平静与快乐;出世间禅则以“观十二因缘”“修四圣谛”为内容,通过智慧的观照打破无明,最终实现涅槃。道教的“坐忘”则以“与道合一”为目标,《庄子·大宗师》中描述“坐忘”的过程为“堕肢体,黜聪明,离形去知,同于大通”,即通过消解自我意识与感官认知,融入宇宙的本然之道。而冥想的目标则更为多元,既有追求心理放松、情绪管理的世俗目的,也有探索意识本质、实现自我超越的精神追求。在路径上,禅定强调“止观双运”,即先通过“止”(心专注于一境)培养专注力,再通过“观”(智慧观察)破除执着;冥想则更注重“觉察”与“接纳”,如正念冥想要求对当下的体验保持不加评判的觉察,从而减少情绪反应。

三、实践:方法与境界的不同

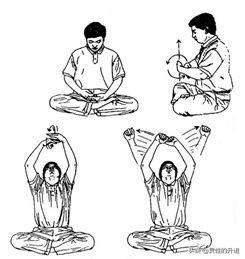

在实践方法上,禅定与冥想也有明显差异。佛教的禅定有严格的次第与方法,如“四禅八定”,要求修行者逐步从“初禅”(离生喜乐)进入“四禅”(舍念清净),再进一步修持“空定”“无相定”“无愿定”等出世间禅。道教的“坐忘”则强调“自然无为”,不刻意追求某种状态,而是通过“虚静”“守一”等方法,让心自然回归本真。而冥想的方法则更为灵活,如专注冥想(将注意力集中在呼吸、身体感觉或某个意象上)、正念冥想(观察 thoughts、情绪与身体感觉的流动)、慈爱冥想(培养对自己与他人的慈爱之心)等,适应不同人群的需求。在境界上,禅定追求“心一境性”的高度专注,甚至达到“无念”的状态;冥想则更注重“当下的觉察”,允许各种体验的存在,不追求彻底的“无念”。

四、文化意义:精神超越的不同向度

禅定与冥想的差异,本质上反映了不同文化对“精神超越”的不同理解。佛教的禅定以“解脱”为核心,强调通过破除“我执”与“法执”,实现从轮回中解脱的终极目标;道教的“坐忘”以“合道”为核心,强调通过回归自然本真,实现与宇宙的和谐统一;而冥想则以“自我提升”为核心,强调通过意识的调控,实现心理的健康与精神的成长。这种差异不仅丰富了人类精神修持的方式,也为我们理解不同文化的核心价值观提供了窗口。

总之,禅定与冥想虽同为心灵修持的方法,却在起源、内涵、实践与文化意义上存在深刻差异。这种差异并非对立,而是互补,它们共同构成了人类探索心灵世界的丰富图景。对于当代人而言,了解这种差异不仅有助于我们选择适合自己的修持方法,更能让我们在跨文化的视野中,深刻理解人类精神追求的多样性与共通性。

参考资料

1. 《阿含经》

2. 《俱舍论》

3. 《庄子·大宗师》

4. 佛教禅定相关学术研究

5. 道教坐忘相关学术研究

6. 冥想心理学相关学术研究

【原创不易】转载交流请联系玄门之光