走在北京的胡同里,总会被四合院的布局吸引——正房坐北朝南,厢房左右对称,大门避开正中线;逛苏州园林时,曲径通幽的路径、借景远山的窗户,仿佛每一步都藏着玄机。这些传统建筑里的“讲究”,往往被归为“风水”,却很少有人意识到:风水从不是简单的吉凶迷信,而是中国人关于“建筑与自然”的哲学思考,是建筑美学的底层逻辑。

风水的核心思想,源于道教的“天人合一”。《周易》里说“夫大人者,与天地合其德,与日月合其明”,道教将这种“人与自然的和谐”延伸到建筑领域,形成了“风水”的理论体系。

1. 风水的“气”:建筑与自然的能量对话

道教认为,“气”是宇宙的本原,也是生命的根本。风水所谓的“寻龙点穴”,本质是寻找“气”的聚集之处——山脉的走向(龙)、水流的环绕(水)、地势的起伏(穴),都是“气”的载体。建筑选址要“藏风聚气”,比如四合院的封闭布局,就是为了阻挡寒风(散气),让院内的“气”循环流转;苏州园林的水池,不仅是景观,更是“气”的凝聚点,让整个园林充满生机。

2. 风水的“象”:建筑与自然的符号共鸣

道教的“象”思维,强调“以象喻理”。风水里的“八卦”“五行”,都是自然现象的符号化:比如正房坐北朝南(坎卦),对应水,象征滋养;厢房坐东朝西(震卦),对应木,象征生长。这些符号不是迷信,而是中国人对自然规律的总结——坐北朝南能获得充足的阳光,坐东朝西能避开午后的暴晒,都是符合建筑美学的实用设计。

传统建筑的每一处细节,都藏着风水与美学的融合。比如:

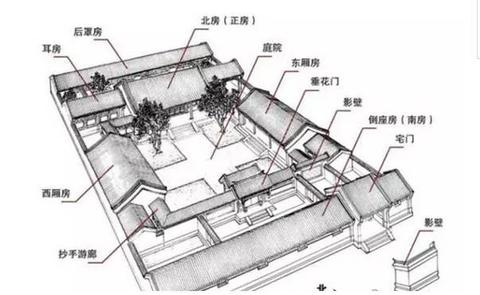

1. 四合院:对称中的和谐之美

四合院的布局严格遵循“中轴线”原则,正房、厢房、大门都在中轴线上对称排列。这种对称不是机械的复制,而是“平衡”的美学——左右厢房的高度低于正房,既突出了正房的地位(符合传统伦理),又让整个院子的“气”均匀分布。院子里的槐树、石榴树,不仅是绿化,更是“气”的媒介:槐树的枝叶茂密,能“藏风”;石榴树的果实繁多,能“聚气”。

2. 苏州园林:曲径中的意境之美

苏州园林的“曲”是出了名的——曲径、曲桥、曲池,连窗户都是曲的。这种“曲”不是为了好看,而是风水里的“避邪”?不,其实是“藏气”。道教认为,“直则气泄”,弯曲的路径能让“气”缓慢流动,不会一下子散掉。而园林里的“借景”手法,比如透过窗户看远山,就是“天人合一”的具体体现——把自然的“气”引入建筑,让建筑成为自然的延伸。

随着现代建筑的发展,人们开始反思“征服自然”的理念,风水的“天人合一”思想重新受到重视。比如:

1. 北京奥运会主场馆“鸟巢”:自然形态的回归

“鸟巢”的设计灵感来自自然界的鸟巢,其不规则的钢结构布局,模拟了鸟类筑巢的“有机形态”。这种设计不仅美观,更符合风水的“气”循环——钢结构的缝隙能让风自然流动,不会在建筑内部形成“风煞”;开放的顶部设计,能让阳光充分进入,提升内部的“生气”。

2. 上海世博会中国馆:传统符号的现代演绎

中国馆的“东方之冠”设计,借鉴了古代宫殿的“斗拱”结构。斗拱的层层叠加,不仅是结构上的需要,更是风水里的“聚气”——每一层斗拱都能“接住”上面的“气”,然后传递到下面的空间。这种设计既保留了传统符号,又符合现代建筑的美学要求。

风水与建筑美学的结合,本质是中国人对“人与自然”关系的思考。它不是简单的“选吉地”,而是通过建筑设计,让人类的生活空间与自然的“气”、“象”、“理”和谐统一。从传统的四合院到现代的“鸟巢”,这种智慧一直在延续——建筑不是自然的敌人,而是自然的一部分;美学不是形式的追求,而是生命的共鸣。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光

参考资料

1. 《周易》

2. 《宅经》

3. 王其亨. 风水理论研究. 天津大学出版社

4. 吴良镛. 中国建筑史. 中国建筑工业出版社

5. 李约瑟. 中国科学技术史·建筑卷. 科学出版社