在日常生活中,“中道”常被误解为“妥协”——一种为了调和矛盾而放弃原则的折中之举。然而,从佛教、道教与国学的哲学传统来看,中道绝非简单的妥协,而是一种超越极端、追求本质平衡的高级智慧。它既不是对矛盾的回避,也不是对原则的牺牲,而是在对立中找到和谐的根本路径。

一、佛教:中道是“离两边”的觉醒

佛教的中道思想起源于释迦牟尼对“苦行”与“纵欲”的反思。在《杂阿含经》中,佛陀明确反对“极端苦行”(如裸形、断食)与“极端享乐”(如沉迷感官欲望),认为这两种方式都无法达到解脱。他提出“八正道”(正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定),作为“中道”的实践路径——既不沉溺于欲望,也不刻意压抑欲望,而是通过正确的认知与行为,实现内心的觉醒。

例如,佛教中的“无执着”并非妥协于外界的要求,而是放下对“自我”与“外物”的执着。《金刚经》中的“应无所住而生其心”,强调的是在应对事物时保持清醒,不被固定的观念束缚,这与“妥协”的“放弃自我”有着本质区别。妥协是为了满足他人而改变自己,而佛教的中道是为了觉醒而超越自我。

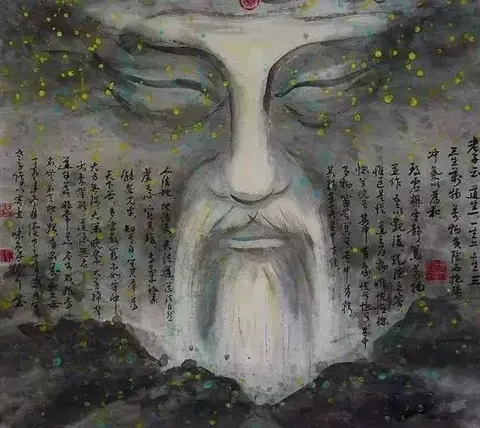

二、道教:中道是“守中”的自然平衡

道教的中道思想以《道德经》为核心,强调“守中”(如“多言数穷,不如守中”)。这里的“中”并非中间点,而是“自然的平衡状态”。道教认为,万物都有其自身的规律(“道”),中道就是遵循规律,不偏不倚。例如,《庄子·齐物论》中的“和之以是非而休乎天钧”,主张在是非之争中保持中立,不是妥协于某一方,而是超越是非,达到自然的和谐。

道教的中道还体现在“阴阳平衡”(如《周易》中的“一阴一阳之谓道”)。阴阳是对立统一的,中道就是让阴阳保持平衡,而不是让一方压制另一方。例如,养生中的“动静结合”,不是妥协于“动”或“静”,而是让两者相互协调,达到健康的状态。这与妥协的“牺牲一方”有着根本区别。

三、国学:中道是“中庸”的道德实践

国学中的中道以儒家的“中庸”为代表。《中庸》开篇即说:“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。”这里的“中”是指内心的平静状态(未发之中),“和”是指情感表达符合道德规范(发而中节)。中庸不是妥协于他人的要求,而是通过自我修养,让自己的行为符合“礼”的要求(如“克己复礼”)。

例如,儒家的“仁”是中庸的核心,“己欲立而立人,己欲达而达人”(《论语·雍也》)强调的是在帮助他人中实现自我,不是妥协于他人的利益,而是通过利他来实现自利。这种中道是一种道德实践,是对“善”的追求,而不是对“利益”的妥协。

结语:中道是超越妥协的智慧

综上所述,佛教的中道是“离两边”的觉醒,道教的中道是“守中”的自然平衡,国学的中道是“中庸”的道德实践。它们都不是妥协——妥协是为了调和矛盾而放弃原则,而中道是为了实现本质的平衡而超越矛盾。在当今社会,我们需要的不是妥协的“折中”,而是中道的“平衡”——在对立中找到和谐,在变化中保持本质,在欲望中保持清醒。这或许就是中道思想对现代社会的最大启示。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光