在快节奏的现代生活中,焦虑、抑郁等心理问题如同隐形的浪潮,席卷着越来越多的人。当我们试图从心理学、医学中寻找解决方案时,不妨回望传统国学中的”性命双修”智慧——这种源自道教的修炼体系,早已将”心”与”身”的和谐视为健康的核心,为现代人的心理健康提供了一套古老而鲜活的解决方案。

一、”性命双修”:不是迷信,是身心整合的智慧

“性命双修”是道教内丹学的核心概念,最早可追溯至《周易参同契》中的”性命兼修,内外俱成”。其中,”性”指的是心性、精神层面的觉醒(如自我认知、情绪管理),”命”则是生命、身体层面的养护(如气血调和、体质增强)。用现代心理学的语言来说,”性”是”心理韧性”,”命”是”生理基础”,二者的结合正是”身心统一”的完美诠释。

清代内丹家刘一明在《修真辨难》中进一步阐明:”性无命不立,命无性不存”——没有健康的身体,精神无法稳定;没有清醒的精神,身体也会陷入混乱。这种观点与现代”身心医学”的研究高度契合:心理压力会导致内分泌失调、免疫力下降,而身体的不适又会加剧心理焦虑,形成恶性循环。

二、”性”的修炼:如何让心不再”乱”?

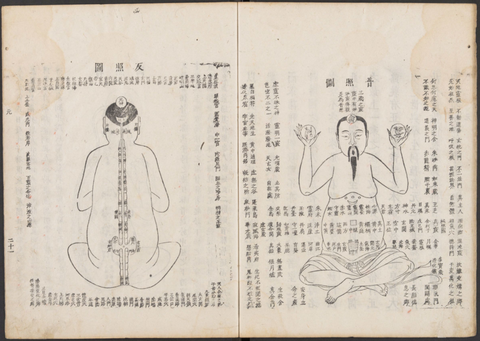

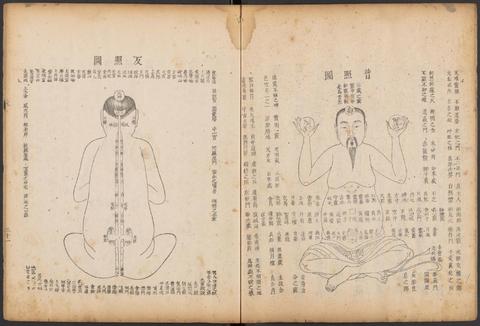

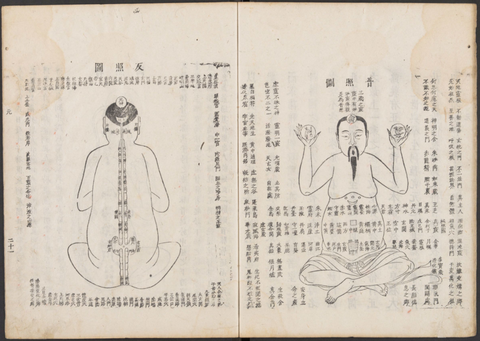

“性”的修炼重点在于”调心”,核心方法是”反观内照”。《性命圭旨》中提到:”心者,万法之宗,一身之主”,通过静坐、冥想等方式,让躁动的思绪逐渐平静,从而观察自己的情绪、念头的升起与消失。这种”觉察”本身就是一种心理疗愈——当我们不再被情绪左右,而是成为”情绪的观察者”,焦虑、愤怒等负面情绪便会像潮水般退去。

比如,道教的”坐忘”功法,要求修炼者”忘物忘己”,放下对外界的执着与内在的评判。这种状态类似于现代心理学中的”正念冥想”,研究表明,长期练习正念能显著降低皮质醇水平(压力激素),提升情绪稳定性。

三、”命”的修炼:身体是心理的”容器”

“命”的修炼强调”养身”,通过内丹术、站桩、导引等方法,调和气血、疏通经络。《黄帝内经》中”气血不通则痛”的理论,早已揭示了身体与心理的关联——当气血瘀滞时,人容易出现烦躁、易怒等情绪;而当气血顺畅时,心情也会变得平和。

比如,道教的”八段锦”中的”两手托天理三焦”动作,通过拉伸身体、调节呼吸,能快速缓解肩颈僵硬(现代白领的常见问题),进而减轻因身体不适带来的焦虑。现代研究也证实,适度的身体锻炼(如瑜伽、太极)能促进内啡肽分泌,提升幸福感。

四、性命双修:给现代人的心理健康启示

传统的”性命双修”并非神秘的”修仙术”,而是一套可操作的”身心管理系统”。它告诉我们:心理健康不是”压抑情绪”,而是”理解情绪”;不是”对抗身体”,而是”滋养身体”。

当我们学会用”性”的修炼来觉察情绪,用”命”的修炼来养护身体,就能构建起强大的”身心屏障”,抵御现代生活的压力。正如道教经典《道德经》中所说:”治大国若烹小鲜”,治理自己的身心,也需要”慢慢来”——不急不躁,不偏不倚,才能达到”身心和谐”的境界。

结语:传统智慧的现代重生

“性命双修”不是过时的”老古董”,而是祖先留给我们的”心理保健手册”。当我们在心理咨询室、药物中寻找解决方案时,不妨试试这套”老方法”:清晨打一套八段锦,晚上静坐十分钟,试着”觉察”自己的情绪,”照顾”自己的身体。或许,你会发现,那些困扰你的心理问题,早已在”心”与”身”的和谐中,悄悄化解。

参考资料:

1. 《周易参同契》(道教经典);

2. 《修真辨难》(刘一明,清代内丹家);

3. 《性命圭旨》(尹真人,明代内丹著作);

4. 《黄帝内经》(中医经典);

5. 《传统修炼方法对心理健康的影响研究》(心理学论文,2021年)。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光