当我们漫步于苏州拙政园的曲径通幽处,或是驻足于北京颐和园的昆明湖畔,总会被园林中“一步一景”的妙趣所打动。这些凝聚着中国古人智慧的园林,不仅是建筑与自然的融合,更承载着深厚的哲学思想——其中,道教的“道法自然”“天人合一”理念,如同隐形的脉络,贯穿于园林设计的每一个细节,塑造着中国传统园林独特的精神内核。

比如,园林中的假山并非简单的堆叠,而是模仿自然山脉的走势,讲究“瘦、漏、透、皱”的美学特征,这正是道教“自然无为”思想的体现。苏州留园的“冠云峰”,以太湖石为原料,造型奇崛,仿佛自然山峰的缩影,虽由人作,却宛自天开,完美诠释了“道法自然”的精髓。

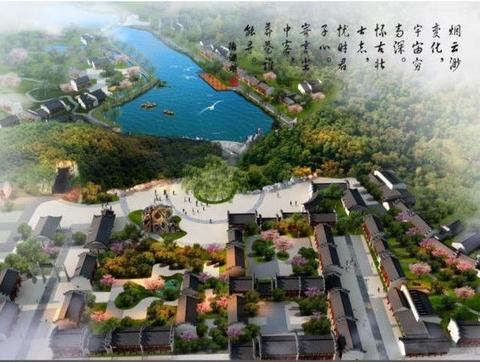

道教的“天人合一”思想强调人与自然的和谐统一,这种理念在园林布局中表现为对宇宙秩序的模拟。传统园林往往以“一池三山”为基本格局,如颐和园的昆明湖与万寿山、南湖岛、团城岛,便是模仿传说中“海上仙山”的布局。

这种布局并非随意而为,而是源于道教对宇宙结构的理解——天、地、人三者相互关联,园林作为“小宇宙”,需与大宇宙的秩序相呼应。通过“一池三山”的设计,园林不仅成为人们居住的场所,更成为连接人与天地的媒介,让居住者在日常中感受自然的神圣与永恒。

道教的隐逸思想对中国传统园林的功能产生了深远影响。古代文人墨客往往将园林作为逃避世俗喧嚣、追求精神自由的场所,这与道教“隐于山林”的理念不谋而合。

比如,王维的“辋川别业”,以自然山水为背景,种植松、竹、梅等象征高洁的植物,营造出“诗中有画,画中有诗”的意境。在这里,文人可以弹琴、赋诗、饮酒,远离官场的纷争,实现与自然的融合,达到道教所追求的“逍遥游”的境界。

道教的符号与元素也广泛存在于传统园林的细节之中。比如,园林中的“八卦图”铺砖、“太极”造型的水池,以及以道教神仙命名的景点(如颐和园的“万寿山”取自道教“万寿无疆”的祝福),都体现了道教文化的影响。

此外,园林中的植物选择也蕴含着道教思想。松、竹、梅被称为“岁寒三友”,象征着坚韧与高洁,符合道教对“仙风道骨”的追求;莲花则因道教认为其“出淤泥而不染”,成为园林中常见的水生植物,寓意着精神的净化。

中国传统园林艺术并非简单的建筑堆砌,而是道教哲学思想的具象化表达。从“道法自然”的造景理念,到“天人合一”的布局原则,再到隐逸文化的精神指向,道教思想如同无形的手,塑造着园林的每一个细节,让园林成为自然与人文、物质与精神的完美融合。当我们欣赏传统园林时,不仅是在观看一座建筑,更是在解读一部关于自然、人生与宇宙的哲学教科书。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光

参考资料:

1. 《中国传统园林艺术》(无作者)

2. 《道教思想与中国文化》(无作者)

3. 《苏州园林志》(无作者)