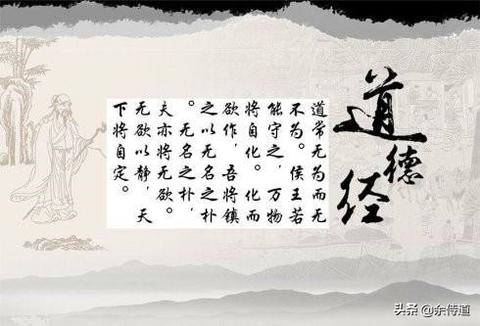

“无为而无不为”出自《老子》第三十七章(“道常无为而无不为”)与第四十八章(“为学日益,为道日损,损之又损,以至于无为,无为而无不为”)。这里的“无为”绝非字面意义上的“什么都不做”,而是对“刻意而为”“妄为”的否定。

在老子的哲学体系中,“道”是宇宙的本原与规律,它“自然”(自己如此)、“无为”(不强制干预),却生成了天地万物。人作为“道”的衍生物,应效法“道”的品格——不违背事物的本性与规律去强行干预。比如,农民不会在冬天强迫种子发芽(顺应季节规律),管理者不会用严刑峻法压制民众的自然需求(顺应人性规律),这就是“无为”。而“无不为”则是“无为”的结果:当人放下了主观的执念与妄动,事物反而会按照自身的规律顺利发展,最终实现“无所不成”的效果。

正如陈鼓应先生在《老子今注今译》中所说:“‘无为’是一种生活的态度,一种生命的境界,它不是消极的无所作为,而是积极的顺任自然。”这种解读打破了对“无为”的误解,凸显了道家思想中“尊重规律”的理性内核。

二、从“无为”到“逍遥”:庄子对“无为”的升华

庄子作为道家思想的重要传承者,将“无为”推向了更具诗意的境界。在《逍遥游》中,他描绘了“乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者”的逍遥境界,这正是“无为”的最高体现——不依赖外部条件,不被世俗标准束缚,让生命回归本真的状态。

庄子的“无为”不是否定人的主观能动性,而是强调“无用之用”(《人间世》):一棵看似无用的大树,因为不被砍伐而得以长寿;一个看似无能的人,因为不参与纷争而得以保全性命。这种“无为”是对“有用”的超越,是对生命价值的重新定义。

三、“无为”与佛教“无住”:跨文化的智慧共鸣

佛教中的“无住”(《金刚经》:“应无所住而生其心”)与道家的“无为”有着异曲同工之妙。“无住”指的是不执着于任何事物(包括善恶、美丑、得失),让心保持清净与自由;而“无为”则是不执着于“有为”的结果,让行动顺应自然规律。

两者都强调“放下执念”:道家放下的是对“成功”“权力”的执念,佛教放下的是对“自我”“欲望”的执念。正如南怀瑾先生所说:“道家的‘无为’与佛教的‘无住’,都是让人从束缚中解放出来,获得真正的自由。”

四、“无为”的现实启示:在浮躁世界中保持清醒

在当今这个“内卷”“焦虑”的时代,“无为而无不为”的思想具有重要的现实意义。它提醒我们:

- 拒绝“过度努力”:不要为了满足他人的期待而强迫自己做不喜欢的事情,不要为了追求“成功”而牺牲自己的健康与幸福;

- 尊重“自然规律”:无论是工作还是生活,都要顺应事物的发展节奏,不要急于求成(比如,学习需要积累,成长需要时间);

- 追求“内在自由”:不要被物质财富、社会地位等外部因素所左右,要关注自己的内心需求,让生命活得更有意义。

结语:“无为”是一种更高层次的“有为”

“无为而无不为”不是消极避世,而是一种更智慧、更高级的生活方式。它要求我们放下主观的执念,顺应自然的规律,让生命在“无为”中实现“无不为”的价值。正如老子所说:“治大国若烹小鲜”(《老子》第六十章)——治理国家就像煮小鱼一样,不要频繁翻动,否则会把鱼煮烂。这种“无为”的智慧,正是我们在浮躁世界中保持清醒的一剂良药。

参考资料:

1. 《老子今注今译》,陈鼓应,商务印书馆;

2. 《庄子今注今译》,陈鼓应,中华书局;

3. 《金刚经说什么》,南怀瑾,复旦大学出版社;

4. 《道家思想与现代生活》,王蒙,人民文学出版社。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光