在快节奏的现代生活中,“养生”成为人们关注的热点话题。从保温杯里泡枸杞到健身房挥汗如雨,各种养生方法层出不穷,但往往忽略了一个核心——动静结合。这种理念并非现代发明,而是深深扎根于中国传统哲学的土壤,在道教、佛教与国学中都能找到其思想渊源。

一、道教:性命双修的动静平衡

道教是中国传统养生文化的重要代表,其“性命双修”的理论直接体现了动静结合的智慧。“性”指精神层面的修炼,强调“静”;“命”指身体层面的养护,注重“动”。

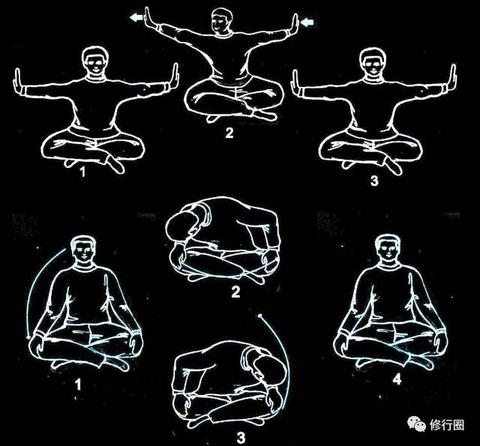

静功

如内丹术的“炼精化气、炼气化神、炼神还虚”,通过静坐、调息、守窍等方法,让精神内守,排除杂念,达到“心斋”“坐忘”的状态。《道德经》中“致虚极,守静笃”的论述,正是这种静功的哲学基础——只有让心灵回归虚静,才能与自然之道相合。

动功

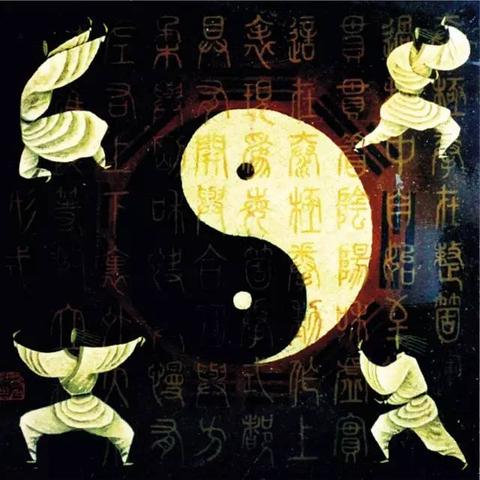

则以导引、太极拳、八段锦等为代表,通过肢体的运动,调和气血、疏通经络。《庄子·刻意》中“吹呴呼吸,吐故纳新,熊经鸟申,为寿而已矣”的描述,就是早期导引术的记载。道教认为,动功可以激发身体的阳气,防止气血瘀滞,而静功则能收敛阳气,避免耗散,二者结合才能实现“性命双全”。

二、佛教:禅定与行持的动静统一

佛教虽以“涅槃”为终极目标,但也十分重视现世的身心调养,其“禅定”与“行持”的结合,正是动静养生的体现。

静

禅定是佛教修行的核心,通过“四禅八定”让心专注于一境,消除烦恼。《六祖坛经》中“外离相为禅,内不乱为定”,强调在静中观察自心,达到“明心见性”的境界。这种静不是枯寂的静止,而是“静中有动”——心虽不动,却能明察秋毫。

动

佛教的“行持”包括行脚、布施、持戒等实践活动。行脚是僧人云游四方,既锻炼了身体,又增长了见识;布施是通过帮助他人,培养慈悲心,让心灵在付出中得到滋养。《大般涅槃经》中“若人欲得长寿,当修慈悲”,说明动的实践不仅能调养身体,还能提升精神境界。

三、国学:中庸之道的动静适度

国学中的“中庸”思想,为动静结合的养生提供了方法论指导。“中庸”即“不偏不倚,无过无不及”,强调动静要适度,避免走极端。

动静适度

《论语·先进》中“过犹不及”,指出无论是过度运动还是过度静止,都不利于健康。《黄帝内经》作为中医经典,也提出“久卧伤气,久坐伤肉,久立伤骨,久行伤筋”,说明动静都要把握“度”。

顺应自然

国学中的“天人合一”思想,要求养生要顺应自然的节律。比如,春天要“生”,适合多做户外活动;冬天要“藏”,适合减少运动,多做静功。《周易》中“一阴一阳之谓道”,认为动静是阴阳的体现,只有阴阳平衡,才能保持健康。

四、现代启示:动静结合的实践路径

传统哲学的动静结合思想,对现代养生具有重要的启示意义。

精神层面:既要通过冥想、瑜伽等静功培养内心的平静,也要通过社交、公益活动等动的实践丰富精神生活;

身体层面:既要进行有氧运动(如跑步、游泳)增强体质,也要进行静态运动(如瑜伽、太极)提升柔韧性和平衡感;

生活方式:既要保持规律的作息(静),也要积极参与社会活动(动),让生活充满活力而不疲惫。

结语

动静结合的养生方法,不是简单的“动+静”,而是一种哲学智慧的体现——它强调身心的和谐、人与自然的统一。从道教的“性命双修”到佛教的“禅定行持”,再到国学的“中庸适度”,这些传统思想为我们提供了宝贵的养生经验。在现代生活中,我们不妨借鉴这些智慧,找到属于自己的动静平衡,让养生不仅是身体的养护,更是精神的升华。

参考资料

1. 《道德经》

2. 《庄子》

3. 《六祖坛经》

4. 《黄帝内经》

5. 《论语》

6. 《周易》

【原创不易】转载交流请联系玄门之光