当我们站在博物馆的玻璃展柜前,凝视怀素《自叙帖》中那如骤雨旋风般的草书线条,或是驻足于颜真卿《颜勤礼碑》前,感受楷书结构里的刚劲与雍容,往往会被一种超越视觉的力量触动——那是书法艺术中流淌的哲学智慧。从先秦的甲骨文到唐代的楷书、宋代的行书,汉字的书写不仅是一种技艺,更是中国人对宇宙、生命、道德的思考载体。正如刘熙载在《艺概·书概》中所言:“书者,如也,如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。”书法的每一笔画、每一个结构,都在诉说着中国人的哲学精神。

一、道教自然观:从“道法自然”到“笔随心动”

道教的核心思想是“道法自然”,强调万物遵循自然规律,人应与自然和谐共生。这种思想在书法艺术中体现得尤为明显。孙过庭在《书谱》中提出“藏头护尾,力在字中”,主张笔画的起笔与收笔要含蓄,像春天的嫩芽悄悄萌发,秋天的果实缓缓坠落,符合自然万物的生长节奏。王羲之的《兰亭序》被誉为“天下第一行书”,其笔画的肥瘦、长短、疏密毫无刻意雕琢之感,就像江南的山水一样自然流畅。“飘若浮云,矫若惊龙”的评价,正是对其顺应自然的最好诠释。

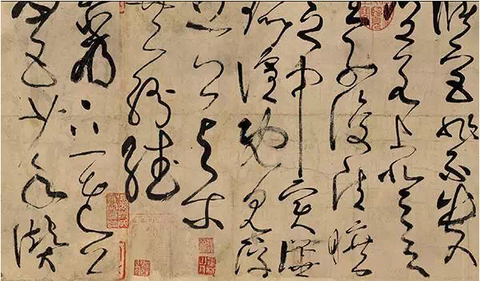

怀素的草书则将道教的“自然”推向了极致。他的《自叙帖》中,线条如行云流水般连绵不绝,有时像瀑布倾泻而下,有时像细流蜿蜒前行,完全没有固定的模式。怀素曾说:“吾观夏云多奇峰,辄常师之,其痛快处如飞鸟出林,惊蛇入草。”他从自然景观中汲取灵感,将夏云的变幻、飞鸟的灵动、惊蛇的迅捷融入书法,使每一笔都充满了自然的生机与活力。这种“师法自然”的理念,正是道教“道法自然”思想在书法中的实践。

二、佛教空寂论:从“空”到“灵动”

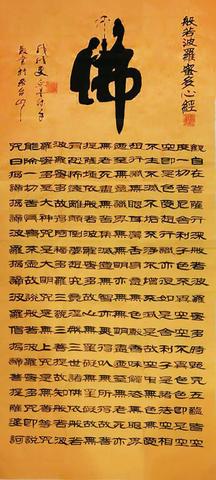

佛教的“空寂”思想强调超越世俗的执着,追求内心的平静与自由。这种思想在书法艺术中表现为对“留白”与“灵动”的重视。书法中的“留白”不是空洞的,而是像佛教中的“空”一样,蕴含着无限的可能性。比如,张旭的《古诗四帖》中,线条之间的空白处并不是没有内容,而是像音乐中的停顿一样,给人以想象的空间。这种“留白”让书法作品有了呼吸感,仿佛能与观者的心灵对话。

怀素的草书则将“空寂”与“灵动”结合得恰到好处。他的线条看似疯狂,实则蕴含着内在的秩序。每一笔的走势都像佛教中的“禅定”一样,虽然表面动荡,内心却平静如水。《自叙帖》中的“忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字”,并不是毫无节制的发泄,而是内心达到空寂状态后的自然流露。这种“动中有静”的境界,正是佛教“空寂”思想在书法中的体现。

三、国学中庸思想:从“不偏不倚”到“刚柔并济”

国学中的“中庸”思想强调“不偏不倚,无过不及”,主张在矛盾中寻求平衡。这种思想在书法艺术中表现为对“刚柔并济”与“和谐”的追求。颜真卿的楷书是中庸思想的典型代表。他的笔画粗壮有力,却不失柔美;结构方正严谨,却不显得呆板。《颜勤礼碑》中的“颜体”,每一个字都像一个端端正正的君子,既有“富贵不能淫”的刚劲,又有“温柔敦厚”的雍容。这种“刚柔并济”的风格,正是中庸思想“不偏不倚”的体现。

欧阳询的《九成宫醴泉铭》则将中庸思想发挥到了极致。他的楷书结构严谨,笔画刚劲有力,却又不失灵动。每一个字的比例都恰到好处,像儒家的“礼”一样,既规范又有弹性。这种“规范与自由”的平衡,正是中庸思想“和而不同”的体现。

结语:书法是哲学的视觉表达

书法艺术中的哲学思想,不是抽象的理论,而是通过具体的笔画、结构、布局表现出来的。道教的“自然”、佛教的“空寂”、国学的“中庸”,这些看似抽象的哲学概念,在书法作品中变成了可感知的视觉形象。当我们欣赏书法作品时,不仅是在欣赏一种艺术形式,更是在与古人的哲学思想对话。正如宗白华在《美学散步》中所说:“中国书法是一种艺术,能表现人格,创造意境,和其他艺术一样,它也是表达生命的。”书法的每一笔,都在诉说着中国人对宇宙、生命、道德的思考,是中国人哲学精神的视觉载体。

参考资料:

1. 孙过庭. 书谱[M].

2. 刘熙载. 艺概·书概[M].

3. 宗白华. 美学散步[M].

4. 王羲之. 兰亭序[M].

5. 怀素. 自叙帖[M].

6. 颜真卿. 颜勤礼碑[M].

【原创不易】转载交流请联系玄门之光