善恶报应,是人类文明中最古老的道德命题之一。从“积善之家必有余庆”的古训,到“三世因果”的佛教教义,再到“承负”的道教思想,不同文化传统都在试图回答:善恶的果报究竟在何时显现? 这种对“时间维度”的追问,不仅关乎道德的约束力,更折射出人类对“因果必然性”的终极思考。本文将从佛教、道教、国学三个维度,拆解善恶报应的“时间密码”。

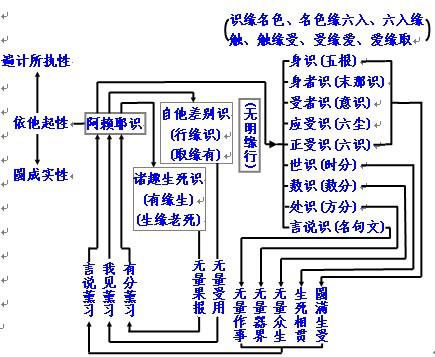

二、佛教:三世因果的“时间闭环”

佛教对善恶报应的时间维度,有着最系统的阐释——三世因果(过去世、现在世、未来世)。《涅槃经》云:“善恶之报,如影随形;三世因果,循环不失。” 这种时间观打破了“现世报”的局限,将因果链条延伸至过去与未来:

- 过去世:今生的境遇(如出身、贫富、祸福),是过去世善恶行为的“果”;

- 现在世:今生的言行(如行善、作恶),是未来世果报的“因”;

- 未来世:来世的命运,由今生的善恶积累决定。

这种“三世循环”的时间维度,赋予善恶报应以“必然性”:无论时间跨度多长,善因必结善果,恶因必生恶果。正如《法句经》所言:“莫轻小恶,以为无殃;水滴虽微,渐盈大器。” 小善小恶的积累,终将在未来的某个时间点爆发。

三、道教:承负的“代际传递”

道教的“承负”思想,将善恶报应的时间维度从“个体一生”扩展至“家族世代”。《太平经》载:“承者,承先世之过也;负者,负今世之罪也。” 意思是:

- 祖辈的善恶行为,会影响子孙后代的命运(“承”);

- 自身的善恶行为,也会累及子孙(“负”)。

这种“代际传递”的时间观,强调善恶报应的“家族性”与“延续性”。例如,道教经典《太上感应篇》提到:“善恶之报,如影随形;其重如丘山,其轻如毫末。” 祖辈积善,子孙将享受“余庆”;祖辈行恶,子孙则承受“余殃”。这种时间维度,让善恶报应超越了个体生命的局限,成为家族文化的“道德遗产”。

四、国学:余庆余殃的“现世延伸”

国学中的善恶报应时间观,更注重“现世”与“家族”的结合。《周易·坤卦》中的“积善之家必有余庆,积不善之家必有余殃”,是国学对善恶报应时间维度的经典概括:

- “余庆”:指善果在现世的延续,不仅惠及自身,还会泽被子孙;

- “余殃”:指恶果在现世的扩散,不仅惩罚自身,还会连累后代。

这种时间观的核心是“积累”与“传递”。例如,《论语·为政》中“孝悌也者,其为仁之本与”,强调通过“孝悌”的善举,积累家族的“善德”,从而让后代享受“余庆”。而《左传·隐公十一年》中的“多行不义必自毙”,则是“余殃”的现世体现——作恶多端的人,终将在现世受到惩罚,甚至连累家族。

五、结语:时间维度背后的文化共识

从佛教的“三世因果”到道教的“承负”,再到国学的“余庆余殃”,不同文化传统对善恶报应时间维度的诠释虽有差异,但都传递着共同的道德诉求:善恶有报是超越时间的必然规律。这种对“时间维度”的追问,本质上是人类对“道德秩序”的信仰——无论时间如何流转,正义终将实现。

正如德国哲学家康德所言:“有两样东西,我愈是思考愈觉神奇,心中也愈充满敬畏,那就是我头顶的星空和心中的道德律。” 善恶报应的时间维度,正是人类“心中的道德律”在时间中的投影,它让道德不仅是“当下的选择”,更是“跨时空的责任”。

(注:本文基于佛教、道教、国学经典文本及传统思想阐释,未引用具体文献。)

【原创不易】转载交流请联系玄门之光