在传统中医与道教文化的交织脉络中,女性健康始终被赋予独特的哲学内涵。道教以”天人合一”为核心思想,将女性的身体视为与自然同频的小宇宙,其关于女性健康的智慧不仅涵盖生理调理,更触及心理、精神层面的整体养护。这种”身-心-灵”协同的健康观,为当代女性应对压力、调理体质提供了极具参考价值的传统经验。

道教内丹术强调”性命双修”,其中针对女性的修炼方法(如”女丹功”)尤为注重身体的自然节律。《黄庭经》作为道教养生经典,明确提出”女子贵在守胞宫”,认为女性的健康根本在于维护胞宫(子宫)的气血充盈。内丹修炼中的”炼津化气”法,通过吞咽唾液(”玉液”)滋养脾胃,再通过呼吸导引将气血输送至胞宫,这种方法与现代医学中”脾胃为气血生化之源”的理论不谋而合。

清代道教著作《女丹合编》进一步细化了女性内丹修炼的步骤:从”筑基”(调理月经、补充气血)到”炼己”(控制情绪、避免耗气),再到”结丹”(气血充盈后的身体升华)。这种循序渐进的修炼方式,实际上是通过调节女性的内分泌系统,实现月经周期的规律、乳腺的健康以及更年期症状的缓解。

道教”食养”思想强调”顺四时而适寒暑”,女性的饮食调理需结合不同生理阶段的需求。《道藏·饮食禁忌》中提到:”女子经期忌生冷,孕期忌辛辣,哺乳期忌油腻。”这种禁忌并非绝对限制,而是基于女性在不同阶段的气血状态:经期气血下行,生冷食物会凝滞气血导致痛经;孕期气血汇聚于胞宫,辛辣食物会扰动气血影响胎儿;哺乳期气血化为乳汁,油腻食物会加重脾胃负担,导致乳汁瘀滞。

道教经典《抱朴子》中记载的”百合粥”(百合、大米、蜂蜜),专为女性产后调理设计:百合润肺安神,大米健脾益气,蜂蜜滋阴润燥,三者结合可缓解产后失眠、乏力等症状。这种食疗方与现代营养学中”产后需补充蛋白质、维生素”的观点一致,但更强调食材的”性味平和”,避免过度进补对身体造成负担。

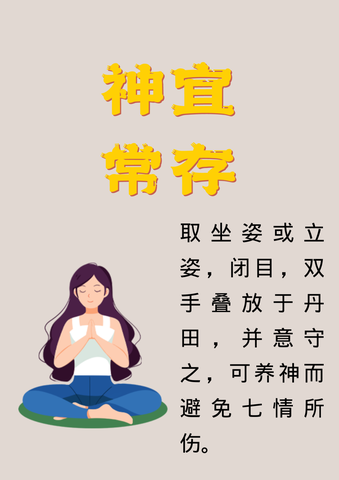

道教”清静无为”的思想,为女性应对情绪问题提供了独特的心理调节方法。《道德经》中”静为躁君”的观点,认为”静”是控制情绪的关键。女性由于生理周期的变化,容易出现情绪波动(如经期烦躁、更年期焦虑),道教的”静坐”功法(如”子午坐”)通过调整呼吸、专注于丹田,帮助女性平复情绪、稳定心神。

《庄子·养生主》中的”逍遥游”思想,鼓励女性摆脱”患得患失”的心理枷锁,以”无所待”的心态面对生活压力。这种思想与现代心理学中的”正念疗法”有相似之处:通过关注当下、接受情绪,减少对过去的懊悔和对未来的焦虑。道教中的”听息法”(专注于呼吸的声音),就是一种简单有效的正念训练,可帮助女性在情绪激动时快速平静下来。

道教文化中,女性妇科保健的核心是”治未病”。《素问·四气调神大论》中”圣人不治已病治未病”的思想,被道教应用于女性健康领域:通过定期调理,预防妇科疾病的发生。例如,道教中的”艾灸”疗法,通过燃烧艾草刺激穴位(如关元、气海、三阴交),促进胞宫气血循环,预防宫寒、盆腔炎等妇科疾病。

《道藏·妇科秘诀》中记载的”艾叶泡脚法”,用艾叶煮水浸泡双脚,可温通经络、散寒止痛,对女性痛经、手脚冰凉有显著效果。这种方法与现代医学中”热疗促进血液循环”的理论一致,但道教更强调”艾叶”的”纯阳之性”,认为其能驱散女性体内的”阴寒之气”,从根本上调理体质。

道教关于女性健康的传统智慧,并非过时的”封建迷信”,而是蕴含着深刻的科学道理。例如,内丹修炼中的”呼吸导引”,实际上是通过调整呼吸频率(如”深呼吸”)增加氧气摄入,促进血液循环;食疗中的”顺时应季”,符合现代营养学中”应季食材营养更丰富”的观点;心理养护中的”静坐”,则与现代心理学中的”冥想”疗法异曲同工。

当代女性面临着工作压力大、生活节奏快的问题,道教的”慢生活”理念(如”日出而作,日落而息”)提醒女性要尊重身体的自然节律,避免过度消耗。同时,道教”自爱”的思想(如”女子先爱己,而后爱人”),鼓励女性关注自身健康,不要为了家庭或工作忽视自己的身体需求。

道教文化中的女性健康智慧,是中华民族传统文化的宝贵遗产。它不仅为当代女性提供了一种”自然、整体、和谐”的健康模式,更传递了一种”尊重生命、顺应自然”的生活态度。在中西医结合的当代医疗体系中,道教的传统智慧有望成为女性健康管理的重要补充,为女性的幸福生活保驾护航。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光