“采菊东篱下,悠然见南山。”一千六百多年前,陶渊明在东篱边采菊的瞬间,写下了中国文人心中最动人的田园诗境。那抹菊香穿越千年,至今仍在现代人心头萦绕——当我们在地铁上刷着手机,在写字楼里加班到深夜,在钢筋水泥的森林里寻找归属感时,“采菊”的田园情怀,究竟能为现代生活提供怎样的精神滋养?

一、国学视野中的“田园真意”:从陶渊明到中国人的精神原乡

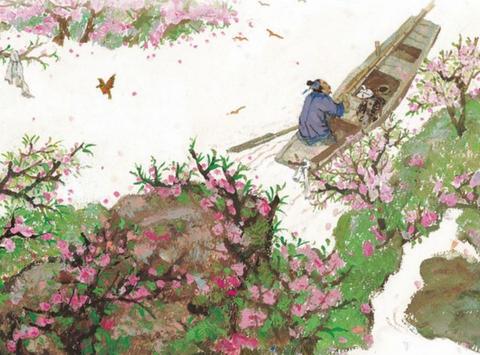

在国学传统中,田园从来不是简单的地理概念,而是一种“诗意的栖居”方式。陶渊明的田园诗,本质上是对“自然本真”的追求。他笔下的“东篱”,不是某个具体的篱笆,而是远离世俗功利的“心之归处”;“采菊”也不是单纯的劳作,而是对“真”的践行——正如《庄子·渔父》中所说:“真者,精诚之至也。不精不诚,不能动人。”陶渊明的“真”,是对官场虚伪的反抗,是对“自然人性”的回归。

这种田园情怀,早已融入中国人的文化基因。《诗经·豳风·七月》中“采茶薪樗,食我农夫”的劳作场景,《楚辞·九歌·东皇太一》中“吉日兮辰良,穆将愉兮上皇”的自然崇拜,都在诉说着中国人对田园的深情。它不是对现代文明的否定,而是对“过度文明”的平衡——当我们为了“成功”而疲于奔命时,田园情怀提醒我们:生活的本质,是“悠然见南山”的从容。

二、道教自然观:田园是“道法自然”的实践场

道教的“道法自然”思想,为田园情怀提供了哲学支撑。《道德经》第二十五章曰:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”这里的“自然”,不是指自然界,而是“自己如此”的本然状态。田园生活,正是这种“自然”状态的实践:日出而作,日落而息,遵循四季的节律,顺应自然的法则。

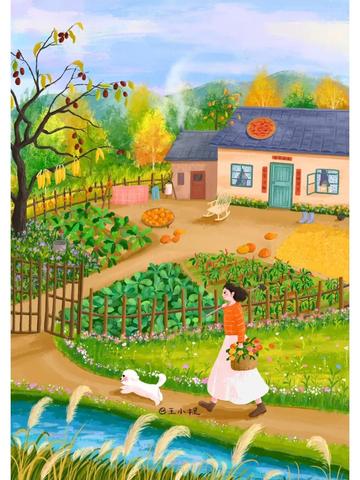

现代社会的“反自然”倾向,让我们付出了沉重的代价——熬夜、外卖、快节奏的生活,让身体和心灵都处于“异化”状态。而田园情怀中的“自然”,不是让我们回到刀耕火种的时代,而是让我们在现代生活中保持对自然的敬畏。比如,当我们在阳台种一盆菊花,在周末去郊外采摘野菜,其实就是在践行“道法自然”的智慧——通过与自然的亲密接触,让身心回归本真。

三、佛教禅意中的“当下”:采菊是“活在当下”的修行

在佛教看来,“采菊东篱下”的瞬间,蕴含着深刻的禅意。《六祖坛经》中说:“佛法在世间,不离世间觉。”田园生活不是逃离世俗,而是在世俗中修行。采菊的动作,需要专注于当下——伸手、摘菊、闻香,每一个步骤都要用心去做,这正是“正念”的体现。

现代生活中的“焦虑”,往往源于对“过去”的悔恨和对“未来”的担忧。而禅的智慧告诉我们:“过去心不可得,现在心不可得,未来心不可得。”只有活在当下,才能获得真正的安宁。陶渊明“悠然见南山”的悠然,正是这种“当下”的智慧——他没有去想明天的粮食够不够,没有去想官场的是非恩怨,只是专注于此刻的采菊,此刻的南山,此刻的风。

四、传统与现代的对话:田园情怀的当代价值

有人说,田园情怀是“过时的浪漫”,不适合现代生活。但事实上,田园情怀的核心是“对美好生活的追求”,这与现代生活的本质是一致的。比如,现代都市中的“有机农场”“社区花园”,其实就是田园情怀的现代延伸——它们让人们在钢筋水泥中感受到自然的气息,在忙碌的生活中找到放松的空间。

更重要的是,田园情怀能为现代社会提供“慢生活”的理念。在“效率至上”的现代社会,我们需要“慢”下来:慢一点吃饭,慢一点走路,慢一点享受生活。正如陶渊明所说:“盛年不重来,一日难再晨。及时当勉励,岁月不待人。”这里的“勉励”,不是鼓励我们拼命工作,而是鼓励我们珍惜当下的时光,过有质量的生活。

“采菊东篱下”的田园情怀,不是对现代生活的否定,而是对现代生活的补充。它像一盏明灯,照亮了我们在现代社会中前行的道路;它像一泓清泉,滋润了我们干涸的心灵。当我们在现代生活中感到疲惫时,不妨想想陶渊明的东篱,想想那朵正在绽放的菊花——也许,我们就能找到属于自己的“悠然”。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光

参考资料

[1] 陶渊明. 陶渊明集[M]. 北京: 中华书局, 1979.

[2] 王弼. 老子道德经注[M]. 北京: 中华书局, 2011.

[3] 惠能. 六祖坛经[M]. 北京: 中华书局, 2009.

[4] 庄子. 庄子集释[M]. 北京: 中华书局, 2004.