在快节奏的现代社会,”自我实现”成为许多人追求的人生目标。马斯洛的需求层次理论将其置于人类需求的顶端,强调个体潜能的充分发挥与理想自我的达成。而在中国传统思想中,”性命双修”的理念早已蕴含着对生命完整发展的深刻思考。当古老的修炼智慧与现代心理学的成长理论相遇,我们或许能找到一条更全面的自我成长路径。

一、性命双修:传统思想中的”全人”修炼

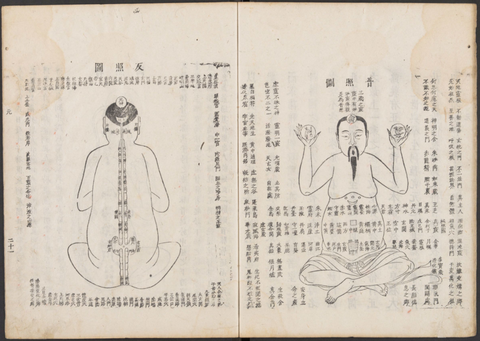

“性命双修”是道教的核心修炼理念,也渗透于佛教、儒家中。”性”指心性、精神,关乎内在的觉醒与道德的完善;”命”指生命、形体,涉及身体的养护与能量的提升。道教经典《周易参同契》提出”性命本同一,神气不相离”,强调精神与身体的统一;佛教虽未直接使用”性命双修”一词,但”福慧双修”(修持福德与智慧)与”止观双运”(禅定与观照结合)的修行方法,同样指向身心的协同发展。

这种修炼并非孤立地追求精神超越或身体强健,而是将两者视为生命的一体两面。正如清代道士刘一明在《修真辨难》中所言:”性无命不立,命无性不存”,只有兼顾心性的觉醒与生命的养护,才能实现生命的完整与超越。

二、自我实现:现代心理学的”潜能”探索

现代心理学中,马斯洛的”自我实现”理论影响深远。他认为,自我实现是个体对天赋、能力、潜力的充分开拓与利用,是”成为自己想成为的人”。自我实现者往往具有接纳自我、关爱他人、追求真理、富有创造力等特征(马斯洛《自我实现的人》)。

值得注意的是,马斯洛后期对自我实现的理解逐渐深化,提出”超越性自我实现”,强调个体对更高价值(如真善美)的追求,这与传统思想中”性命双修”的超越性境界产生了共鸣。正如他在《存在心理学探索》中所说:”自我实现者不仅满足于个人的成长,更渴望为人类的福祉做出贡献”,这种超越个人的追求,与道教”天人合一”、佛教”普度众生”的理念不谋而合。

三、对话:古老智慧与现代成长的互补

1. 身心协同:从”性命合一”到”整合人格”

性命双修强调”身心不二”,认为精神的觉醒离不开身体的健康,身体的养护也需以心性的稳定为基础。现代心理学中的”整合人格”理论(如荣格的”自性化”过程)同样强调个体意识与潜意识、理性与感性的统一。研究发现,通过冥想、太极等传统修炼方法,不仅能提升身体的柔韧性与免疫力,更能降低焦虑、增强情绪调节能力(《心理科学进展》2019年相关研究)。这种身心协同的修炼,为现代自我实现中的”人格整合”提供了实践路径。

2. 阶段递进:从”循序渐进”到”层次发展”

道教的性命双修有严格的阶段划分,如”筑基 – 炼精化气 – 炼气化神 – 炼神还虚”的内丹修炼步骤,强调循序渐进、次第分明。马斯洛的需求层次理论也将自我实现置于生理需求、安全需求、归属需求、尊重需求之上,认为低层次需求的满足是高层次需求实现的基础。两者都承认成长的阶段性,提醒我们在追求自我实现时,不能忽视基础需求的满足,需脚踏实地地完成每个阶段的成长任务。

3. 超越自我:从”性命合一”到”高峰体验”

马斯洛提出的”高峰体验”是自我实现的重要标志,指个体在某些时刻感受到的强烈幸福感与自我超越感。而传统性命双修中的”天人合一”境界,同样描述了一种超越个体局限、与宇宙万物融为一体的体验。例如,道教修炼者在”炼神还虚”阶段,会感受到”我即宇宙,宇宙即我”的融合;佛教禅修中的”空性”体验,也指向对自我执着的突破。这种超越性体验,既是传统修炼的终极目标,也是现代自我实现的最高境界。

结语:传统智慧与现代心理学的融合之路

性命双修与自我实现的对话,并非简单的理论对比,而是为我们提供了一种更全面的自我成长视角。传统思想中的”性命合一”强调身心的统一与超越,为现代自我实现提供了古老的智慧支撑;而现代心理学的”自我实现”理论,则为传统修炼理念提供了科学的解释框架。

在这个快速变化的时代,我们需要兼顾传统与现代的智慧:既关注身体的健康与潜能的发挥,也重视心性的觉醒与精神的超越;既追求个人的成长,也不忘对他人与社会的贡献。或许,这就是性命双修与自我实现共同指向的”全人”发展之路——在整合中成长,在超越中实现。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光

参考资料

1. 《周易参同契》(道教经典)

2. 刘一明《修真辨难》(清代道教著作)

3. 马斯洛《自我实现的人》(心理学经典)

4. 马斯洛《存在心理学探索》(心理学著作)

5. 《心理科学进展》2019年”传统修炼方法与心理调适”相关研究