清晨的书房里,颜真卿挥毫写下《祭侄文稿》,笔锋顿挫间,满纸都是对侄子颜季明的痛惜与对叛军的愤恨;会稽山阴的兰亭雅集上,王羲之酒酣耳热,写下《兰亭序》,字迹飘若浮云、矫若惊龙,尽现魏晋文人的放达与超脱;怀素在禅院中点灯习书,狂草如骤雨旋风,却藏着禅定后的澄澈……这些流传千古的书法名作,不仅是笔墨的艺术,更是书家人格修养的外显。在中国哲学的语境中,书法从来不是单纯的技艺,而是与儒家的“立人”、道教的“自然”、佛教的“心性”深度联结的生命实践。

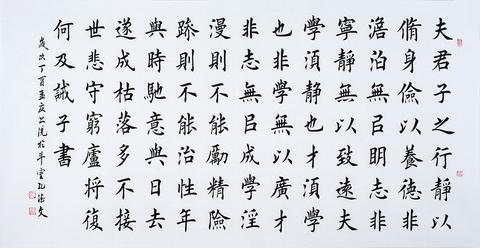

一、儒家:书为心画,立人先立笔

儒家对书法的定位,早在汉代就已明确。扬雄在《法言·问神》中提出“书者,心之迹也”,将书法视为内心世界的外在表现。这种观点被后世儒家学者不断发挥,形成了“书如其人”的核心命题。北宋文学家苏轼说:“古人论书,兼论其平生。苟非其人,虽工不贵也。”(《书唐氏六家书后》)意思是说,评价一个人的书法,必须结合他的生平为人;如果人格低下,即使书法技艺再高,也不会被重视。

儒家强调“修身齐家治国平天下”,而书法正是修身的重要途径。唐代书法家柳公权的“心正则笔正”(《旧唐书·柳公权传》),更是将书法与人格修养直接关联。柳公权认为,只有内心端正、品德高尚的人,才能写出刚正不阿的书法。颜真卿就是最好的例子:他一生忠君爱国,面对安史之乱挺身而出,最终为国捐躯。他的书法雄浑刚健,笔画如钢筋铁骨,正是他忠烈人格的体现。正如清代学者刘熙载所说:“书,如也。如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。”(《艺概·书概》)书法中的每一笔、每一画,都承载着书家的学问、才华与志向,最终指向“人”的本质。

二、道教:自然无为,笔随心动合天机

道教的核心思想是“自然无为”“天人合一”,这种思想对书法的影响同样深远。道教认为,天地万物都有其自身的规律,人应该顺应自然,不刻意强求。书法也是如此,应该追求“天然去雕饰”的境界,让笔墨自然流露内心的情感。

王羲之的《兰亭序》就是道教思想在书法中的完美体现。序文中“天朗气清,惠风和畅”的环境描写,与“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”的人生感慨,都融入了道教“天人合一”的理念。而他的书法,笔画流畅自然,结构疏密有致,仿佛是天地间自然生长的万物,没有丝毫刻意的痕迹。正如《庄子·达生》中所说:“用志不分,乃凝于神。”王羲之在写《兰亭序》时,完全沉浸在自然与情感之中,达到了“物我两忘”的境界,所以他的书法才能“飘若浮云,矫若惊龙”(《晋书·王羲之传》)。

道教还强调“虚静”的状态,认为只有内心空虚宁静,才能感知天地的真理。书法家在创作前,往往会通过静坐、调息等方式进入虚静状态,让心与笔合、笔与自然合。比如唐代书法家孙过庭在《书谱》中说:“神怡务闲,一合也;感惠徇知,二合也;时和气润,三合也;纸墨相发,四合也;偶然欲书,五合也。”这里的“神怡务闲”就是虚静的状态,只有在这种状态下,才能写出好的书法。

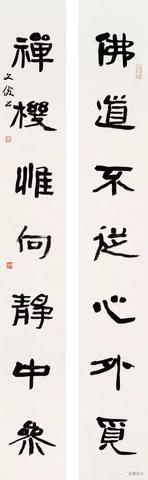

三、佛教:禅定生慧,笔底禅意见真如

佛教尤其是禅宗,强调“直指人心,见性成佛”,这种思想对书法的影响主要体现在“心性”与“禅定”上。禅宗认为,人的本性是清净的,只是被世俗的烦恼所遮蔽,通过禅定可以去除烦恼,显现本性。书法创作也是如此,通过运笔的过程,让心专注于笔端,去除杂念,显现内心的清净。

唐代书法家怀素的草书就是禅宗思想的体现。怀素是出家僧人,法名怀素,他的草书如骤雨旋风,纵横驰骋,却又不失法度。他在《自叙帖》中说:“醉来信手两三行,醒后却书书不得。”这说明他在创作时,处于一种“醉”的状态,也就是禅定中的“无念”状态,此时心无杂念,笔随心动,所以能写出浑然天成的草书。正如禅宗所说:“外离相为禅,内不乱为定。”(《六祖坛经·坐禅品》)怀素的草书,就是外离“相”(世俗的规范)、内不乱“心”(清净的本性)的结果。

佛教还强调“无常”的观念,认为一切事物都是变化无常的,书法也是如此。书法家在创作时,往往不会重复自己的作品,因为每一次创作都是独一无二的,都是当下心性的体现。比如宋代书法家米芾的书法,变化多端,没有固定的风格,就是因为他认为“书无常法,唯意所适”(《海岳名言》)。这种观念,正是佛教“无常”思想的体现。

结语:书法是人格的修行

书法与人格修养的关系,是中国哲学中“文”与“人”关系的具体体现。儒家的“立人先立笔”、道教的“自然无为”、佛教的“禅定生慧”,从不同的角度诠释了书法与人格修养的联结。书法不是单纯的技艺,而是一种生命的修行,通过运笔的过程,让心与自然、与本性相契合,最终达到“人书合一”的境界。

正如明代书法家董其昌所说:“读万卷书,行万里路,胸中脱去尘浊,自然丘壑内营,立成鄄鄂。”(《画禅室随笔·画诀》)书法的最高境界,不是技巧的完美,而是人格的完善。当我们拿起毛笔,写下每一笔、每一画时,其实都是在书写自己的内心,都是在修行自己的人格。

参考资料

1. 扬雄:《法言·问神》

2. 柳公权:《旧唐书·柳公权传》

3. 刘熙载:《艺概·书概》

4. 孙过庭:《书谱》

5. 《晋书·王羲之传》

6. 《六祖坛经·坐禅品》

7. 怀素:《自叙帖》

8. 董其昌:《画禅室随笔·画诀》

【原创不易】转载交流请联系玄门之光