当我们谈论“大丈夫”,总会想起孟子的那句振聋发聩之语:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”。这不仅是儒家的道德宣言,更跨越千年,与佛教的“八风不动”、道教的“守真抱一”形成奇妙共鸣,共同构建了中国人关于“人格尊严”的精神坐标系。

一、儒家:道德担当的“天下之公”

孟子的“大丈夫”,从不是孤立的个人坚守,而是扎根于“天下”的责任意识。《孟子·滕文公下》中,他将“大丈夫”定义为“居天下之广居(仁),立天下之正位(礼),行天下之大道(义)”——仁是内心的慈悲,礼是行为的准则,义是选择的底线。当富贵来袭时,“淫”不是生理的放纵,而是对“仁”的偏离;当贫贱降临,“移”不是生活的妥协,而是对“义”的放弃;当威武压迫,“屈”不是身体的屈服,而是对“礼”的践踏。

历史上,这样的“大丈夫”从未缺席:于谦以“粉身碎骨浑不怕”拒贿守节,文天祥以“留取丹心照汗青”抗元殉国,林则徐以“苟利国家生死以”虎门销烟。他们的坚守,不是为了个人名节,而是为了“天下之公”——让仁、义、礼的价值在世间存续。正如北宋张载所言:“为天地立心,为生民立命”,儒家的“大丈夫”,是带着社会责任感的“道德战士”。

二、佛教:内心平和的“八风不动”

佛教的“大丈夫”,更强调内心的“不动”。《大般涅槃经》中,“八风”指“利、衰、毁、誉、称、讥、苦、乐”——这八种外界的顺逆境遇,恰如孟子所说的“富贵、贫贱、威武”。佛教认为,真正的“大丈夫”,应“八风不动心,无忧无污染”(《大般涅槃经》)。

虚云法师的一生,正是这种境界的注脚。他历经晚清、民国、新中国三个时代,曾被军阀囚禁、被信徒误解,却始终保持着“如如不动”的心境。当有人问他“如何应对毁誉”,他答:“毁誉如风,吹过即散,何必挂怀?”这种“不动”,不是冷漠,而是对“诸法空相”的洞察——外界的评价、境遇都是“无常”的,唯有内心的“真如”才是永恒。佛教的“大丈夫”,是超越了外界诱惑的“心灵智者”。

三、道教:自然本真的“守真抱一”

道教的“大丈夫”,则回归于“自然”的本真。《道德经》中,老子强调“见素抱朴,少私寡欲”;《庄子·秋水》中,庄子提出“举世誉之而不加劝,举世非之而不加沮”。这种“守真”,不是对抗外界,而是“顺应自然”——不被富贵迷惑,不被贫贱困扰,不被威武压迫,因为“道”在心中。

陶渊明的“不为五斗米折腰”,正是道教“守真”的体现。他放弃官场的富贵,选择“采菊东篱下”的田园生活,不是逃避,而是“复得返自然”——回到生命的本真状态。道教的“大丈夫”,是与自然融为一体的“自由者”。

四、现代:三重境界的融合与践行

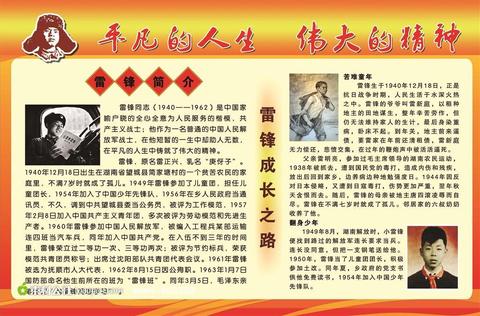

今天,我们谈论“大丈夫精神”,早已不是儒家的“独角戏”。张桂梅校长扎根大山,用一生践行“贫贱不能移”,这是儒家的担当;钟南山院士面对疫情中的质疑,坚持“真话直说”,这是佛教的“不动”;曹德旺企业家散尽家财做慈善,这是道教的“守真”。他们的故事,印证了“大丈夫精神”的永恒性——它不是高不可攀的道德标准,而是每个人都可以践行的生活态度。

正如明代王阳明所说:“事上磨练,方立得住”。无论是儒家的“担当”、佛教的“不动”,还是道教的“守真”,最终都指向“做自己”——在富贵中保持清醒,在贫贱中保持尊严,在威武中保持气节。这,就是中国人的“大丈夫精神”。

愿我们都能成为这样的“大丈夫”:既有儒家的担当,又有佛教的平和,还有道教的本真,在复杂的世界中,守住内心的“正”。

参考资料

1. 《孟子·滕文公下》

2. 《大般涅槃经》

3. 《道德经》

4. 《庄子·秋水》

5. 张载《横渠四句》

6. 王阳明《传习录》

【原创不易】转载交流请联系玄门之光