两千多年前的齐国稷下学宫,孟子与告子的辩论声仿佛仍在耳畔。告子说:“生之谓性。”(《孟子·告子上》)——人性不过是与生俱来的自然本能,像吃饭、好色这些生理需求,本无善恶之分。孟子却反驳:“水信无分于东西,无分于上下乎?人性之善也,犹水之就下也。”(《孟子·告子上》)——水往低处流是天性,人性向善也是如此,就像人看到小孩要掉进井里,都会本能地产生恻隐之心,这不是为了讨好孩子父母,也不是为了博取名声,而是人性中固有的“善端”。

这场辩论,不仅是两位思想家的思想交锋,更是中国人性论史上的里程碑。告子的“性无善恶论”代表了先秦时期的自然主义人性观,而孟子的“性善论”则奠定了儒家道德哲学的基础,影响了中国两千多年的文化传统。

二、告子的“自然人性”:生之谓性的底层逻辑

告子的人性论,核心是“生之谓性”。他认为,人性是生命本有的属性,就像“食色,性也”(《孟子·告子上》),吃饭和性欲是人的本能,无所谓善恶。这种观点,其实是对人性的“去道德化”解读——人性只是自然的存在,善恶是后天环境和教育的结果。

告子用“杞柳”和“桮棬”的比喻来说明这一点:“性犹杞柳也,义犹桮棬也;以人性为仁义,犹以杞柳为桮棬。”(《孟子·告子上》)杞柳是制作杯子的原料,杯子的形状是后天加工的结果;同样,人性是原料,仁义是后天塑造的道德规范。这种观点,强调了环境对人的影响,却否定了人性中固有的道德潜能。

三、孟子的“性善”反击:四端与仁义的内在性

孟子对告子的反驳,集中在“人性的道德本质”上。他提出“四端说”:“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。”(《孟子·公孙丑上》)这四种“善端”,是人性中与生俱来的道德萌芽,就像种子会发芽成长为大树,善端也会发展为完整的仁义礼智。

孟子用“水之就下”的比喻,说明性善是人性的必然趋势:“人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。”(《孟子·告子上》)即使有人做了坏事,也不是因为人性本恶,而是像水被引到高处一样,是后天环境的扭曲。这种观点,强调了人性的“道德主体性”——人之所以为人,在于其内在的善性,而道德实践就是要“扩而充之”(《孟子·公孙丑上》),把善端发展为完善的道德人格。

四、辩论的核心:人性的本质是“生”还是“善”

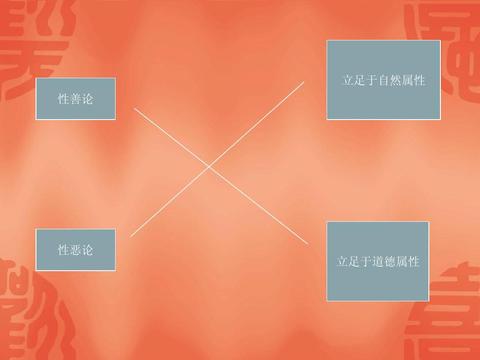

孟子与告子的分歧,本质上是对“人性”定义的不同。告子认为,人性是“生之谓性”,即自然生命的属性;孟子则认为,人性是“仁之谓性”,即道德生命的本质。

告子的“生之谓性”,关注的是人的“生物性”;孟子的“性善论”,关注的是人的“社会性”。前者强调人性的“自然性”,后者强调人性的“道德性”。这种分歧,其实是中国哲学中“自然”与“道德”的永恒对话。

五、千年回响:从儒到佛道的人性论延续

孟子与告子的辩论,不仅影响了儒家思想,也与佛教、道教的人性论形成了呼应。

佛教的“性相不二”(《六祖坛经》)认为,人的本性是“真如”(即佛性),而“相”是后天的执着。这与孟子的“性善论”有相似之处——都强调人性中固有的“善”或“真”,只是佛教更强调“破执”以回归本性。

道教的“道法自然”(《老子》)则主张,人性应回归自然,像婴儿一样“无知无欲”。这与告子的“生之谓性”有相通之处——都强调人性的“自然性”,只是道教更强调“无为”以顺应自然。

结语:人性的永恒追问

孟子与告子的人性论辩论,是中国哲学中最精彩的对话之一。它不仅回答了“人性是什么”的问题,更启发我们思考“人应该成为什么”的问题。

今天,当我们面对“人性本善还是本恶”的追问时,其实是在延续这场千年的对话。孟子的“性善论”告诉我们,人有内在的道德潜能;告子的“性无善恶论”告诉我们,人有选择的自由。这种对话,让我们对人性有了更全面的理解——人性是自然与道德的统一,是先天与后天的结合。

正如孟子所说:“尽其心者,知其性也;知其性,则知天矣。”(《孟子·尽心上》)了解人性,就是了解自己,也是了解世界的开始。

参考资料

1. 《孟子·告子上》

2. 《孟子·公孙丑上》

3. 《孟子·尽心上》

4. 朱熹:《孟子集注》

5. 焦循:《孟子正义》

6. 《六祖坛经》

7. 《老子》

【原创不易】转载交流请联系玄门之光