清晨的露水滴落时,农夫已荷锄而出;暮色四合之际,归鸟结伴返巢。这种符合自然节律的生活方式,正是古人所说的“起居有常”。从《黄帝内经》的经典论述到道教的“顺应天道”,再到佛教的“禅定有序”,“起居有常”不仅是一种生活习惯,更是中国传统哲学中关于“人与天地合一”的健康智慧。

一、国学视角:《黄帝内经》的“生命节律论”

“起居有常”一词最早出自《黄帝内经·素问·上古天真论》:“上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。”这里的“常”,指的是自然的规律——日出而作,日落而息,与天地的阴阳变化同步。

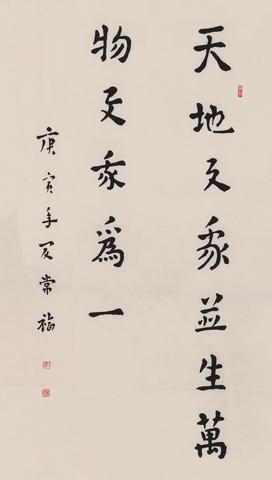

在中医理论中,人体的气血运行、脏腑功能都遵循着“生物钟”:清晨阳气升发,适合起床活动;夜晚阴气盛,应当入睡养阳。如果“起居无常”,比如熬夜、赖床,就会打乱阴阳平衡,导致气血瘀滞、脏腑失调。比如《灵枢·营卫生会》中说:“夜半而阴陇,夜半后而阴衰,平旦阴尽而阳受气矣。”如果夜半仍未入睡,就会消耗阴气,长期如此便会出现失眠、乏力、免疫力下降等问题。这种“顺应自然”的起居观,正是国学中“天人合一”思想在健康领域的具体体现。

二、道教智慧:自然节律与“养生之道”

道教强调“道法自然”,认为人体是天地的缩影,生活习惯必须符合自然的节律。《道德经》中说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”这里的“自然”,不是指大自然,而是指“本来的样子”——即天地运行的规律。

道教的养生术,比如“导引术”“内丹术”,都强调“起居有常”。比如《抱朴子·内篇》中说:“寝息失时,则伤气;动止逆机,则伤形。”意思是说,睡眠和活动的时间不符合规律,会伤害气和形。道教的“子午觉”(中午11点 – 1点睡午觉,晚上11点 – 1点深睡眠),就是基于“子午”是阴阳交替的关键时段:午时阳气最盛,此时入睡可以养阳;子时阴气最盛,此时入睡可以养阴。这种“顺时起居”的方法,正是道教“自然养生”的核心。

三、佛教视角:生活规律与“禅定健康”

佛教虽然强调“出世”,但对“入世”的生活也有严格的规范。比如《律藏》中规定,僧人的生活要“过午不食”“凌晨四点起床”,这种规律的起居,不仅是为了修行,也是为了保持健康。

在佛教的禅定修行中,“起居有常”是基础。《坐禅三昧经》中说:“若欲坐禅,先须调身,调身之法,先须睡卧得所。”意思是说,坐禅之前必须调整身体,而调整身体的关键是睡眠得当。如果睡眠不足或过度,就会导致心神不宁,无法进入禅定状态。此外,佛教的“正念生活”也强调“专注于当下的每一个动作”——比如起床时慢慢穿衣,吃饭时细细咀嚼,这种“有序”的生活方式,能让人心神安定,减少焦虑和压力,从而促进身心健康。

四、现实意义:“起居有常”的现代价值

现代社会,“996”“熬夜刷手机”成为很多人的生活常态,随之而来的是失眠、抑郁症、高血压等“现代病”的高发。而“起居有常”的传统智慧,正好给我们提供了应对之策:

- 遵循“日出而作,日落而息”的规律,尽量在晚上11点前入睡,早上7点前起床;

- 保持固定的饮食时间,避免暴饮暴食;

- 每天留出一定的时间进行运动,比如散步、打太极,让身体的气血运行顺畅。

正如《黄帝内经》中说:“夫百病之始生也,皆生于风雨寒暑,阴阳喜怒,饮食居处,大惊卒恐。”很多疾病的根源,都在于“起居无常”。如果我们能回归“起居有常”的生活方式,就能预防疾病,保持健康。

结语

“起居有常”不是一种刻板的规则,而是一种“顺天应道”的智慧。它让我们的生活与天地的节律同步,让身体与心灵达到平衡。在这个快节奏的现代社会,我们需要重新审视这种传统智慧,让它成为我们健康生活的指南。

正如道教经典《太上感应篇》中说:“祸福无门,惟人自召;善恶之报,如影随形。”健康也是如此——它不是上天的恩赐,而是我们“起居有常”的结果。让我们从今天开始,做一个“起居有常”的人,享受健康、幸福的生活。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光