清晨的教室飘着墨香,12岁的小棠握着羊毫笔,在宣纸上缓缓写下”宁静致远”。笔锋起落间,她的肩膀不再佝偻,眼神里多了几分专注——这是书法课给她的改变。当我们谈论书法教育对青少年的意义时,其实是在探讨一种”用笔墨连接传统”的成长方式。这种方式里,藏着国学的智慧、心性的滋养,甚至是中国人刻在骨子里的审美基因。

一、书法是”具象的国学课”:让传统不再遥远

很多青少年对”国学”的印象,停留在”之乎者也”的背诵里。但书法不一样,它是”可触摸的传统”。写”孝”字时,老师会讲《论语》里”孝悌也者,其为仁之本与”;写”和”字时,会聊《中庸》里”和而不同”的智慧;写颜真卿的《颜勤礼碑》,会讲他”忠义满朝”的人生故事。

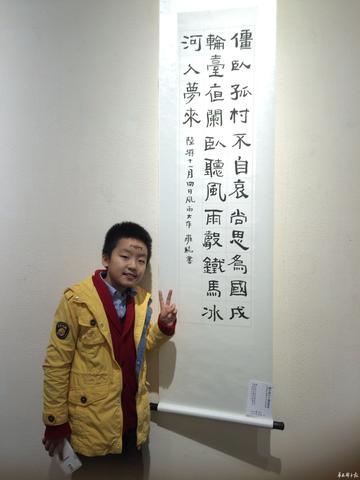

正如国学大师钱穆所说:”中国文化的核心,是’人’的教育。”书法教育不是教”写好看的字”,而是通过笔墨,把”仁、义、礼、智、信”这些抽象的国学理念,变成具体的行为训练。小棠说:”写’静’字时,老师要求我’笔要稳,心要沉’,慢慢我发现,上课不说话、做作业不着急,也是一种’静’。”这种从”写字”到”做人”的迁移,正是书法教育最珍贵的国学意义。

二、书法是”心性的修炼场”:在慢中学会沉淀

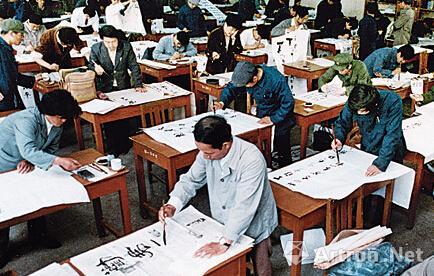

道教讲”道法自然”,强调人与天地的和谐;佛教讲”正念”,注重当下的专注。书法教育刚好契合这种”慢哲学”。写一幅楷书,需要先读帖(观察字形)、再铺纸(整理心情)、再运笔(控制力度),每一步都不能急。

14岁的浩浩以前是”急性子”,做数学题总跳步骤,结果经常错。学书法后,他说:”写毛笔字要’中锋行笔’,不能偏,不能快,不然笔画就会歪。现在做数学题,我会先把题目读三遍,再一步步算。”这种”慢”不是拖延,而是”沉淀”——就像道教里”水善利万物而不争”,慢慢积累,才能厚积薄发;就像佛教里”活在当下”,专注于每一笔,才能做好每一件事。

三、书法是”审美的启蒙课”:培养中国人的”眼睛”

国学里的”美”,不是夸张的,而是”含蓄的、和谐的”。书法的美,藏在”蚕头燕尾”的隶书里,藏在”飘若浮云”的行书里,藏在”力透纸背”的楷书里。这些美,是中国人刻在骨子里的审美基因。

现在的青少年,接触的大多是”快餐式”的审美——短视频里的特效、游戏里的画面,虽然刺激,但缺乏深度。书法教育能让他们学会”慢下来看美”:看颜真卿的字”雄浑有力”,像一座山;看赵孟頫的字”秀逸端庄”,像一幅画;看怀素的字”龙飞凤舞”,像一条河。这种审美启蒙,会让他们终身受益——比如长大后看建筑,会懂”对称之美”;看绘画,会懂”留白之美”;看生活,会懂”简单之美”。

四、书法是”文化的传家宝”:让传统在少年手中延续

去年,杭州某中学的书法社团做了一件事:把同学们写的”福”字,送到社区的老人家里。老人们拿着”福”字,眼里闪着光:”这字写得好,像我们小时候写的。”

国学大师季羡林说:”文化传承不是复制,而是’活的传递’。”书法教育就是这样一种”活的传递”——青少年写的不是”死的字”,而是”活的文化”。当他们把”中国梦”写成书法作品,当他们用书法给外国朋友写”你好”,当他们把书法作品挂在自己的房间里,传统就变成了”他们的”,变成了”未来的”。

结尾处,我想起小棠写的”宁静致远”。那四个字虽然还有些稚嫩,但笔锋里藏着她的成长——从”坐不住”到”能安静”,从”不懂传统”到”喜欢传统”。书法教育对青少年的意义,其实就是这样:它不是”教”他们什么,而是”唤醒”他们心里的东西——唤醒对传统的热爱,唤醒对心性的修炼,唤醒对审美的感知。就像古人说的:”字如其人”,书法里的每一笔,都是青少年成长的痕迹。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光

参考资料

1. 《国学概论》,钱穆,商务印书馆;

2. 《道教思想与中国文化》,葛兆光,复旦大学出版社;

3. 《佛教与中国文化》,汤用彤,中华书局;

4. 《书法美学》,宗白华,北京大学出版社。