当我们谈论”矛盾”或”变化”时,常常会同时联想到中国传统的”阴阳”与西方哲学中的”辩证法”。前者是《周易》”一阴一阳之谓道”的智慧结晶,渗透于中医、风水、武术等传统文化的方方面面;后者则是黑格尔”绝对精神”运动的核心逻辑,经马克思改造后成为指导实践的方法论武器。这两种看似遥远的思维范式,究竟在哪些方面殊途同归,又在哪些维度分道扬镳?或许,当我们将它们置于人类认知世界的坐标系中,能发现一场跨越时空的思想对话。

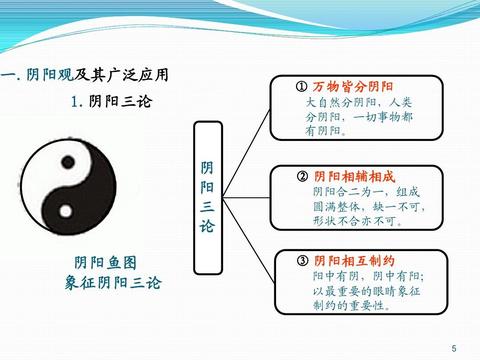

阴阳思想发端于上古先民对自然现象的观察——日月交替、寒暑更迭、男女分野,这些对立又关联的现象被抽象为”阴”与”阳”两个核心范畴。在道教经典《道德经》中,”万物负阴而抱阳,冲气以为和”将阴阳提升为宇宙万物的生成法则:阴不是阳的对立面,而是阳的”伴侣”,二者在相互依存中推动事物的发展。这种思维强调”和而不同”,正如《周易·系辞》所言”阴阳合德,而刚柔有体”,对立双方的和谐统一才是事物存在的根本。

从国学的视角看,阴阳思想早已超越了哲学范畴,成为中国人的生存智慧。中医用”阴阳失调”解释疾病的根源,主张”补其不足,调其偏颇”;武术中的”刚柔并济”、书法里的”藏露相间”,无不是阴阳思想的具体实践。这种思维不是”非此即彼”的极端,而是”亦此亦彼”的圆融——阴中有阳,阳中有阴,变化无穷却始终不离”道”的根本。

与阴阳思想的”和谐统一”不同,西方辩证法更强调”矛盾的斗争性”。黑格尔认为,辩证法是”绝对精神”自我运动的方式,通过”正题—反题—合题”的三段论,实现概念的自我否定与发展。马克思则将辩证法从”观念领域”推向”现实世界”,提出”矛盾是事物发展的根本动力”,认为社会的进步源于生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾运动。

在西方哲学传统中,辩证法是一种”批判性思维”。它不承认永恒不变的真理,主张用”否定之否定”的眼光看待一切。正如恩格斯在《自然辩证法》中所说:”运动本身就是矛盾”,这种思维将”变化”视为事物的本质,而”矛盾”则是变化的内在动力。

尽管阴阳思想与辩证法来自不同的文化传统,但它们在底层逻辑上有着惊人的共鸣。首先,二者都承认”对立统一”是事物的本质属性。阴阳的”互根互用”与辩证法的”矛盾同一性”,都强调对立双方不可分割的联系——没有阴就没有阳,没有正就没有反。其次,二者都重视”变化”的绝对性。阴阳的”消长转化”(如”冬至一阳生,夏至一阴生”)与辩证法的”否定之否定”,都将变化视为事物发展的必然趋势。最后,二者都具有”整体性思维”。阴阳思想将宇宙视为”天人合一”的整体,辩证法则将事物置于普遍联系的系统中考察,都拒绝孤立地看待问题。

然而,阴阳思想与辩证法的差异同样显著。从思维指向看,阴阳思想更注重”和谐”,追求”阴阳平衡”的理想状态(如中医的”治未病”就是维持阴阳平衡);辩证法则更强调”斗争”,认为”矛盾的解决”是事物发展的关键(如社会革命是解决阶级矛盾的必然途径)。从实践导向看,阴阳思想更偏向”实用理性”,关注如何在现实中实现平衡(如风水术对居住环境的调整);辩证法则更偏向”批判理性”,关注如何通过否定实现进步(如马克思对资本主义的批判)。从文化根源看,阴阳思想源于中国”天人合一”的宇宙观,强调人与自然的和谐;辩证法则源于西方”主客二分”的思维传统,强调人对自然的改造。

在全球化的今天,阴阳思想与辩证法的对话具有重要的当代意义。对于中国来说,我们可以用辩证法的”批判性”激活阴阳思想的”平衡观”,避免因过度强调”和谐”而忽视矛盾的解决;对于西方来说,也可以用阴阳思想的”整体观”修正辩证法的”斗争性”,避免因过度强调”否定”而陷入极端。正如费孝通先生所说:”各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”,两种思维的互鉴,不仅能丰富人类的思维宝库,更能为解决当代问题提供多元的思路。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光