#舟山市普陀区道观,#舟山市普陀区修行,#舟山市普陀区道士,#舟山市普陀区道教

提到舟山市普陀区,很多人第一反应是“海天佛国”普陀山的佛教文化——南海观音的庄严、普济寺的香火,早已闻名海内外。但很少有人知道,在佛教传入之前,这片群岛早已是道教修炼的“仙山”。从秦汉时期的仙道传说,到唐宋以来的道观兴建,再到如今与佛教文化的交融共存,普陀区的道教文化像一颗被海浪冲刷的珍珠,虽历经千年,依然散发着独特的光芒。

一、普陀区道教的历史渊源:从“仙山”到“佛国”的前世今生

普陀区位于舟山群岛东南部,由普陀山、桃花岛、六横岛等1390个岛屿组成,是浙东沿海的“东海门户”。这里山海相连、云雾缭绕,自古就被视为“神仙居所”。道教文化的起源,可以追溯到两千多年前的秦汉时期。

秦汉:仙道传说的起源

早在秦朝,方士安期生就来到普陀山(当时称“梅岑山”)修炼。据《史记·封禅书》记载,安期生是“仙者”,能“长生不老”,秦始皇曾派方士徐福寻找他,却未能得见。传说安期生在普陀山炼丹,留下了“炼丹洞”(今普陀山梅湾),洞口刻有“仙源”二字,传为他的手迹。到了汉代,道士梅福(字子真)也来此采药炼丹,他的“履迹飘痕”留在了梅湾的岩石上,后人因此将这座山称为“梅岑山”(“岑”指小而高的山),并建“梅福庵”纪念他。

唐宋:道教与佛教的初遇

唐代,佛教开始传入普陀山,但道教并未消失。据《普陀山志》记载,唐咸通四年(863),日本僧人慧锷从五台山请得观音像,途经普陀山时遇风受阻,便将观音像供奉在当地的“不肯去观音院”(今普济寺前身)。此时,普陀山的道教遗迹如梅福庵、炼丹洞依然存在,形成了“佛道共存”的局面。到了宋代,朝廷重视道教,普陀山的道教活动更加频繁,除了梅福庵,还兴建了“三清殿”“玉皇阁”等道观。

明清:道教的衰落与融合

明清时期,随着佛教在普陀山的兴盛(如明万历年间普陀山被定为“观音道场”),道教逐渐衰落。很多道观被改为佛寺,比如“三清殿”变成了“圆通宝殿”。但道教的遗迹和传说依然保留了下来,比如梅福庵虽改为佛教寺院,但依然供奉着梅福的塑像,“炼丹洞”也被视为“仙洞”,成为游客必去的景点。

二、普陀区主要道教遗迹:散落群岛的“仙踪”

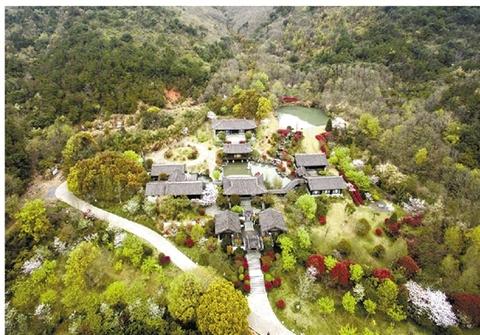

普陀区的道教遗迹主要分布在普陀山、桃花岛、六横岛等岛屿,每一处都承载着一段“仙道传说”。

1. 普陀山:梅福庵与炼丹洞

普陀山的梅福庵位于梅湾,是普陀区最著名的道教遗迹之一。据《舟山道教文化探源》记载,梅福庵始建于汉代,原名“梅仙庵”,是为纪念梅福而建。庵内有一个天然洞穴,名为“炼丹洞”,洞壁上刻有“炼丹”二字,传为梅福炼丹时所刻。洞中有一口“仙人井”,井水清澈甘甜,传为梅福炼丹所用之水。如今,梅福庵已成为普陀山的重要景点,每年有大量游客来此寻找“仙踪”。

2. 桃花岛:安期生的“仙山”

桃花岛是普陀区的另一座“仙山”,因唐代诗人李白的“桃花潭水深千尺”而闻名,更因安期生的传说而充满“仙气”。据《坐忘斋笔记》记载,安期生是“舟山仙道文化的鼻祖”,他曾在桃花岛的“安期峰”(海拔540米)修炼,留下了“炼丹井”“仙脚印”等遗迹。“炼丹井”位于安期峰山腰,井水常年不枯,传为安期生炼丹时的“圣水”;“仙脚印”则是一块巨大的岩石,上面有两个深深的脚印,传为安期生“踏石升仙”时留下的。

3. 六横岛:黄公祠的“千年记忆”

六横岛是普陀区最大的岛屿之一,这里有一座“黄公祠”,始建于后晋天福三年(938),是舟山早期道教祠庙之一。据《舟山道教文化探源》记载,黄公是与安期生同时代的道士,曾在六横岛修炼,擅长“驱邪治病”,深受当地百姓爱戴。后晋时期,百姓为了纪念他,建了这座“黄公祠”。祠内供奉着黄公的塑像,两侧挂着“驱邪保平安”“治病救苍生”的对联,每年农历正月初一,当地百姓都会来此烧香祈福。

三、普陀区道教的文化特色:“仙”与“佛”的交融

普陀区的道教文化有一个显著特点——与佛教文化的交融。这种交融不是简单的“共存”,而是“你中有我,我中有你”。

1. 景观的交融

普陀山的“梅福庵”既是道教遗迹,也是佛教寺院。庵内既供奉着梅福的塑像,也供奉着观音菩萨;“炼丹洞”既被视为道教的“仙洞”,也被佛教徒视为“观音显圣之地”。桃花岛的“安期峰”既是道教的“仙山”,也是佛教的“佛山”,山顶的“观音阁”与山腰的“炼丹井”相互呼应,形成了“仙佛共居”的景观。

2. 信仰的交融

在普陀区的民间信仰中,既有道教的“神仙”(如安期生、梅福),也有佛教的“菩萨”(如观音、地藏)。比如,当地百姓在祭祀时,会同时供奉“安期生大帝”和“观音菩萨”,祈求“仙佛保佑”。这种信仰的交融,反映了普陀区人民“包容开放”的文化心态。

3. 仪式的交融

普陀区的传统仪式中,也能看到道教与佛教的融合。比如,“庙会”是当地重要的民俗活动,既有道教的“打醮”(祭祀神仙),也有佛教的“法会”(诵经祈福)。在“打醮”仪式中,道士会念道教经文,跳“八仙舞”;在“法会”仪式中,僧人会念佛教经文,敲“木鱼”。两种仪式交替进行,形成了独特的“仙佛共庆”场景。

四、普陀区道教的现状与传承:从“遗忘”到“重生”

近代以来,随着现代文明的冲击,普陀区的道教文化曾一度衰落。很多道观被拆除,道教仪式被遗忘,年轻人对“仙道传说”也不再感兴趣。但近年来,随着“文化自信”的提升,普陀区的道教文化开始“重生”。

1. 遗迹的保护

普陀区政府加大了对道教遗迹的保护力度。比如,梅福庵在2010年进行了全面修复,恢复了“炼丹洞”“仙人井”等遗迹;桃花岛的“安期峰”被列为“省级风景名胜区”,“炼丹井”“仙脚印”等遗迹得到了保护;六横岛的“黄公祠”也在2015年进行了修复,成为当地的“文化地标”。

2. 文化的传承

普陀区的一些民间组织开始传承道教文化。比如,“舟山仙道文化研究会”定期举办“仙道传说”讲座,邀请专家学者讲解安期生、梅福的故事;“桃花岛道教协会”组织“炼丹术”体验活动,让年轻人了解道教的“养生文化”;“六横岛黄公祠庙会”恢复了传统的“打醮”仪式,吸引了大量游客前来观看。

3. 旅游的融合

普陀区的道教文化也成为了旅游资源。比如,普陀山的“梅福庵”“炼丹洞”成为了“仙踪游”的重要景点;桃花岛的“安期峰”“炼丹井”成为了“寻仙之旅”的必去之地;六横岛的“黄公祠”成为了“民俗游”的亮点。这些旅游项目不仅带动了当地的经济发展,也让更多的人了解了普陀区的道教文化。

五、结语:普陀区道教文化的价值

普陀区的道教文化是浙东海岛文化的重要组成部分,它既有“仙山”的自然景观,也有“仙道”的人文传说;既有“仙佛共居”的文化融合,也有“包容开放”的文化心态。它不仅是研究秦汉时期仙道文化的重要资料,也是了解浙东民间信仰的重要窗口。

如今,随着“文化强国”战略的实施,普陀区的道教文化正迎来“重生”的机遇。我们相信,在政府、民间组织和游客的共同努力下,普陀区的道教文化一定会“发扬光大”,成为“海天佛国”之外的另一张“文化名片”。

参考资料

1. 舟山道教文化探源[J]. 道客巴巴, 2016(2).

2. 坐忘斋笔记[J]. 搜狐网, 2020(8).

3. 普陀山志[M]. 舟山出版社, 2012.

4. 桃花岛风景名胜区志[M]. 浙江人民出版社, 2015.

5. 六横岛文化志[M]. 海洋出版社, 2018.

【原创不易】转载交流请联系玄门之光