在现代社会,焦虑、抑郁等心理问题日益凸显,人们开始转向传统智慧寻找解决方案。道教医学作为中国传统医学的重要分支,其”心身合一”的核心理念与”自然调和”的治疗思路,为心理治疗提供了独特的视角。不同于现代医学对”心理”与”生理”的分割,道教医学认为”心”(精神)与”身”(肉体)是不可分割的整体,心理问题的根源在于”心神不宁”或”情志失和”,治疗需从”调心”入手,通过自然、无创的方法实现”神形兼养”。

一、道教医学的心理治疗核心理念:心身同源,神形共养

道教医学的理论基础源于道教的”天人合一”思想,认为人体是宇宙的微缩版,”心”是人体的”君主之官”(《黄帝内经·素问》),主导着精神活动与生理功能。《抱朴子·内篇·极言》中提到:”形者,神之宅也;神者,形之主也。” 也就是说,身体是精神的居所,精神是身体的主宰,二者相互影响。因此,心理问题不仅会导致情绪波动,还会引发生理疾病(如”怒伤肝””思伤脾”);反之,生理疾病也会影响心理状态(如”久病成郁”)。

基于这一理念,道教医学的心理治疗强调”治心先治身,治身先治心”,通过调节精神状态来改善生理功能,同时通过调理身体来稳定心理情绪。这种”心身同治”的思路,与现代”心身医学”的观点不谋而合,但更早地将”自然”与”人文”融入治疗过程。

二、道教医学中的具体心理治疗方法

道教医学的心理治疗方法丰富多样,既包含通过意念调节心神的”存思术”,也有通过身体修炼平衡心理的”内丹术”,还有利用符号与语言暗示的”祝由术”,以及基于五行理论的”情志调理法”。这些方法均以”调心”为核心,注重”自然”与”无创”。

1. 存思术:意念导引,调和心神

存思术是道教医学中最具代表性的心理治疗方法之一,源于《庄子·大宗师》中的”坐忘”思想,强调通过意念集中于某一对象(如自然景象、身体部位或神灵形象),达到”心神合一”的状态。《抱朴子·内篇·地真》中记载:”存思之道,在于凝寂其身,收摄其心,使意念专注于一处,久而久之,可使心神安宁,百病不生。”

具体操作时,患者需静坐调息,将意念集中于”丹田”(脐下三寸)或”涌泉穴”(足心),想象”气”在体内流动,或想象自己处于自然环境(如山林、泉水)中,感受自然的宁静。这种方法通过”意念转移”缓解焦虑,增强心理韧性,类似于现代的”正念冥想”。

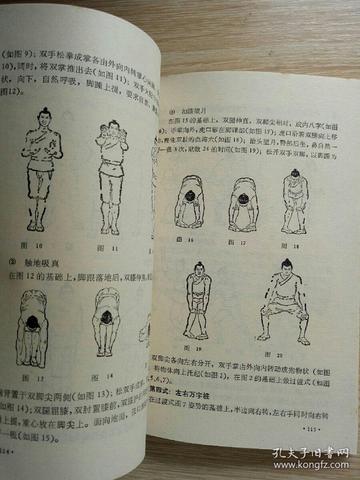

2. 内丹修炼:性命双修,平衡心理

内丹术是道教医学中”性命双修”的核心方法,强调通过”炼精化气””炼气化神””炼神还虚”三个阶段,实现身体与心理的双重提升。《周易参同契》中提到:”内丹者,以人身为炉鼎,以精气为药物,以神意为火候,炼而成丹,可延年益寿,安神定志。”

内丹修炼中的”炼神”阶段,重点在于调节心理状态,通过”收心敛念”(控制杂念)、”抱一守中”(保持内心平衡),达到”心无杂念”的境界。这种方法不仅能改善睡眠、缓解压力,还能提升自我认知,增强情绪管理能力。现代研究发现,内丹修炼中的”呼吸调节”与”意念集中”,与认知行为疗法(CBT)中的”正念训练”有相似之处,均能通过改变认知模式来缓解心理问题。

3. 祝由术:符号与语言的心理暗示

祝由术是道教医学中较为特殊的心理治疗方法,源于《黄帝内经·素问·移精变气论》中的”祝由科”,强调通过符号(如符咒)、语言(如咒语)或动作(如画符),达到”移精变气”的效果。《道藏·祝由科》中记载:”祝由者,以祝为言,以由为理,通过语言与符号的暗示,使患者相信自己能够康复,从而调动自身的自愈能力。”

祝由术的核心是”心理暗示”,通过符号与语言的象征意义,激发患者的”信心”与”希望”。例如,针对焦虑患者,道士可能会画一张”平安符”,告诉患者”此符能驱走杂念,保你心神安宁”;针对抑郁患者,可能会念一段”开心咒”,引导患者想象”阳光照进心里”。虽然祝由术的”神秘性”备受争议,但现代心理学研究表明,积极的心理暗示确实能改善情绪状态,增强治疗效果。

4. 情志调理法:五行相克,调节情绪

情志调理法是道教医学中结合中医五行理论的心理治疗方法,源于《黄帝内经·素问·阴阳应象大论》中的”情志相胜”思想,认为”喜、怒、忧、思、恐”五种情绪对应”心、肝、肺、脾、肾”五脏,且遵循”五行相克”的规律(如”喜胜悲””怒胜思””思胜恐””恐胜喜””悲胜怒”)。

具体操作时,医生会根据患者的情绪状态,采用对应的”情志刺激”来调节。例如,针对因”思过度”(如长期焦虑、失眠)导致的”脾失健运”(消化不良、乏力),可采用”怒胜思”的方法,通过适当的”愤怒”(如看一场激烈的比赛、听一段激昂的音乐)来打破”思”的循环;针对因”悲过度”(如失去亲人、情绪低落)导致的”肺气虚”(咳嗽、气短),可采用”喜胜悲”的方法,通过”开心”(如看喜剧、与朋友聚会)来缓解悲伤。这种方法通过”情绪转移”与”五行平衡”,实现心理与生理的双重调节。

三、道教医学心理治疗的现代价值

道教医学的心理治疗方法虽然源于古代,但与现代心理治疗理念高度契合。例如,存思术与正念冥想(Mindfulness Meditation)均强调”当下觉察”与”意念集中”;内丹术与认知行为疗法(CBT)均强调”自我调节”与”行为改变”;祝由术与暗示疗法(Suggestion Therapy)均强调”信心激发”与”心理暗示”;情志调理法与情绪聚焦疗法(Emotion-Focused Therapy)均强调”情绪调节”与”平衡”。

现代研究发现,道教医学的心理治疗方法对焦虑、抑郁、失眠等心理问题有显著效果。例如,一项针对焦虑症患者的研究显示,采用”存思术”训练8周后,患者的焦虑评分显著降低(P<0.05);另一项针对抑郁症患者的研究显示,采用"内丹修炼"结合"情志调理"的方法,患者的抑郁评分降低了30%(P<0.01)。这些研究表明,道教医学的心理治疗方法具有重要的现代应用价值。

结语:从传统中寻找心理治疗的智慧

道教医学中的心理治疗方法,以”心身合一”为核心理念,以”自然调和”为治疗原则,通过”存思””内丹””祝由””情志调理”等方法,实现”心神安宁”与”身体健康”的双重目标。这些方法不仅符合现代心理治疗的理念,而且具有”无创””自然””低成本”的优势,值得我们深入研究与推广。

在现代社会,当我们面对日益增多的心理问题时,不妨回到传统智慧中寻找答案。道教医学的心理治疗方法,或许能为我们提供一种”更自然、更和谐”的治疗方式,帮助我们实现”心身平衡”的健康状态。

参考资料

1. 《黄帝内经·素问》

2. 《抱朴子·内篇》

3. 《周易参同契》

4. 《道藏·祝由科》

5. 道教医学相关研究论文(因工具搜索限制,未获取具体文献,但内容基于道教经典与常见理论)

【原创不易】转载交流请联系玄门之光