在佛教的《金刚经》里,有一句被无数人默念的话:“一切有为法,如梦幻泡影”。而道教的《道德经》中,老子也说“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”。这些看似玄奥的哲思,其实都指向一个共同的命题——生命的循环性与价值的超越性。当我们谈论“轮回”时,它绝不是简单的“投胎转世”传说,而是中国人刻在文化基因里的生命智慧,藏着对“如何活”的终极答案。

一、轮回不是“重复”,是“因果的回声”

很多人对轮回的理解停留在“下辈子变成什么”,但佛教的“六道轮回”(天、人、阿修罗、畜生、饿鬼、地狱)其实是一套精密的因果系统。《杂阿含经》里说:“此有故彼有,此生故彼生”,每一个当下的选择,都会成为下一个生命阶段的“种子”。就像你今天种下荆棘,明天不会收获玫瑰;今天播撒善意,未来才会遇见温暖。这种观念不是让人恐惧“死后惩罚”,而是让人学会对自己的每一个行为负责——你的每一次善念,都是在给生命的“银行”存下财富;每一次恶念,都是在消耗自己的福分。

道教的“轮回”更强调“自然循环”。《庄子·齐物论》里的“物化”思想,认为生命是“气”的聚散:“人之生,气之聚也;聚则为生,散则为死”。这种循环不是“转世”,而是“回归自然”。就像春天的花开,秋天的叶落,生命的结束不过是“气”回到了宇宙的大熔炉,等待下一次的组合。这种观念让我们学会尊重每一个生命——因为你脚下的泥土,可能曾是古代贤人的气息;你遇见的小猫,可能藏着某个亲人的温柔。

二、轮回教我们“不执着”,更教我们“珍惜”

有人说,轮回会让人“看破红尘”,变得消极。但其实,真正的轮回智慧是“积极的放下”。佛教里的“十二因缘”告诉我们,痛苦的根源是“执着”——执着于财富,就会为失去而焦虑;执着于地位,就会为跌落而痛苦;执着于亲情,就会为离别而悲伤。而轮回的观念让我们明白,这些“执着”的对象都是“无常”的——今天的富贵可能明天就变成贫穷,今天的团聚可能明天就变成分离。既然一切都会消失,我们为什么还要拼命抓住?

但“放下执着”不是“放弃生活”,而是“珍惜当下”。就像《华严经》里说的:“若人欲了知,三世一切佛,应观法界性,一切唯心造”。每一个当下的瞬间,都是生命的“全息投影”——你现在的每一个选择,都会影响未来的每一个可能。所以,我们要做的不是“逃避生活”,而是“认真生活”:吃每一顿饭时,细细品味食物的香气;陪每一个亲人时,好好感受彼此的温度;做每一件事时,全心投入过程的美好。因为,这每一个“当下”,都是未来的“因”,也是过去的“果”。

三、轮回的终极意义:从“被动循环”到“主动超越”

在国学的《易经》里,“周而复始”是宇宙的基本规律——“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”。而“轮回”的终极目标,不是“永远循环”,而是“突破循环”。佛教的“涅槃”不是“死亡”,而是“熄灭”——熄灭贪、嗔、痴的火焰,达到“无执着”的境界;道教的“成仙”不是“长生不老”,而是“与道合一”——超越生死的限制,融入自然的规律。这些都是对“轮回”的超越,是生命价值的终极觉醒。

就像《六祖坛经》里慧能大师说的:“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃”。当我们不再执着于“轮回”的表象,不再被“因果”的链条束缚,就能看见生命的“本来面目”——它不是“过去”的延续,也不是“未来”的准备,而是“当下”的觉醒。此时,你会发现,生命的价值不在于“活了多久”,而在于“活明白了多少”;不在于“得到了什么”,而在于“付出了什么”;不在于“成为了谁”,而在于“放下了谁”。

结语:轮回是生命的“练习题”,我们都是“修行者”

有人问,既然有轮回,那我们为什么还要努力?其实,轮回就是生命的“练习题”,而我们都是“修行者”。每一次轮回,都是一次“补考”——上次没做好的“善良”,这次要补上;上次没学会的“宽容”,这次要学会;上次没珍惜的“亲情”,这次要珍惜。而“修行”的目的,不是“为了下辈子更好”,而是“为了这辈子更懂生活”。

就像一位禅师说的:“你不需要等到下辈子才变好,你现在每一次善念,都是下辈子的‘好’;你现在每一次努力,都是下辈子的‘福’。” 轮回不是“命运的枷锁”,而是“生命的礼物”——它让我们有机会修正自己的错误,有机会珍惜自己的拥有,有机会觉醒自己的价值。

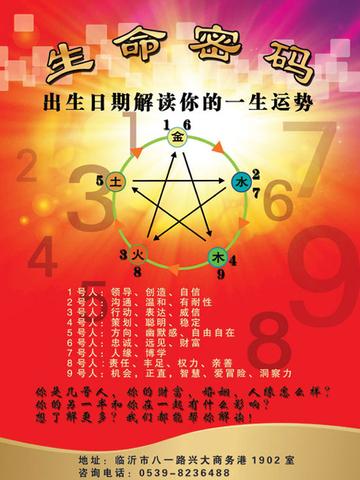

当我们读懂了轮回里的生命密码,就会明白:所谓“生命的价值”,不是你拥有多少财富,不是你获得多少地位,而是你是否活成了自己喜欢的样子,是否给别人带来了温暖,是否在这个世界上留下了属于自己的“善的痕迹”。而这,就是轮回给我们最珍贵的启示。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光