一、引言:当传统内丹遇到现代潜意识

在人类探索心灵的历程中,东方传统内丹理论与西方现代心理学的潜意识研究,如同两条源自不同源头的河流,在某个节点悄然交汇。内丹理论作为道教文化的核心遗产,强调通过“炼精化气、炼气化神、炼神还虚”的修炼路径,实现心灵的超越与生命的升华;而现代心理学中的潜意识概念,自弗洛伊德提出以来,便成为解析人类心理活动深层机制的关键钥匙。当我们将这两个看似遥远的领域放在一起审视,会发现它们对心灵本质的探索竟有着惊人的契合——都指向了意识层面之下那个神秘、强大且未被充分认知的心理领域。

二、内丹理论中的“潜意识”密码

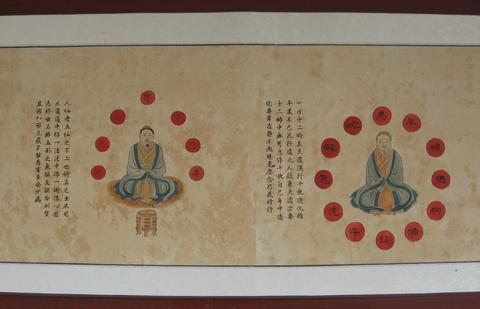

内丹理论的核心是“性命双修”,其中“性”指的是精神、意识层面的修炼,“命”则涉及生理、能量层面的转化。在内丹修炼中,“入静”是基础功夫,修炼者通过调整呼吸、排除杂念,逐渐进入一种“无念而常照”的状态。这种状态下,显意识的活动被抑制,潜意识层面的能量与信息开始显现。

道教经典《悟真篇》中提到:“玄关一窍是吾家,得者须凭德行加。”这里的“玄关一窍”并非具体的身体部位,而是指潜意识与显意识的临界点。当修炼者进入深度入静状态时,“玄关”开启,潜意识中的“先天之气”(又称“元炁”)得以激活。这种“先天之气”类似于现代心理学中所说的“潜意识能量”,是推动生命活动与心理发展的根本动力。

此外,内丹理论中的“反观内照”修炼方法,要求修炼者将意识从外部世界收回,专注于自身的心理活动与生理感受。这种方法与现代心理学中的“内观疗法”有着异曲同工之妙,都是通过观察潜意识中的情绪、念头,实现对心灵的掌控。正如《道德经》中所说:“致虚极,守静笃。万物并作,吾以观复。”这种“观复”的过程,正是对潜意识的觉察与整合。

三、现代心理学中的潜意识:从弗洛伊德到荣格

现代心理学对潜意识的研究,始于弗洛伊德的精神分析理论。弗洛伊德将人的心理结构分为意识、前意识与潜意识三个层次,其中潜意识是心理活动的深层领域,包含着被压抑的本能、欲望与创伤记忆。这些潜意识内容虽然无法被显意识直接感知,却在暗中影响着人的行为与情绪。

荣格在弗洛伊德的基础上,进一步提出了“集体潜意识”的概念。他认为,潜意识不仅包含个人的经验,还承载着人类祖先的集体记忆与原型(如“阿尼玛”“阿尼姆斯”“阴影”等)。这些原型是人类心理结构的基本框架,影响着个体的认知、情感与行为模式。荣格的集体潜意识理论,与内丹理论中“先天之气”的概念有着惊人的契合——都认为潜意识中蕴含着超越个体经验的普遍心理能量。

此外,现代心理学中的“潜意识沟通”“潜意识编程”等技术,强调通过暗示、冥想等方式激活潜意识的力量,实现心理状态的改变。这与内丹修炼中“以意引气”“存想”等方法极为相似,都是通过意识的引导,调动潜意识中的能量,达到调整身心的目的。

四、内丹理论与潜意识研究的当代对话

随着现代心理学对潜意识研究的深入,越来越多的学者开始关注内丹理论中的心理智慧。例如,美国心理学家肯·威尔伯(Ken Wilber)在其“整合心理学”理论中,将内丹修炼视为一种“意识进化”的方法,认为其对潜意识的激活与整合,有助于实现“全人发展”。

国内学者也开展了相关研究,如《道教内丹学与心理治疗》一文指出,内丹修炼中的“入静”“反观内照”等方法,可有效降低焦虑、抑郁等情绪障碍,其机制与潜意识的整合有关。此外,一些心理治疗师开始将内丹修炼技术融入临床实践,如采用“存想”方法帮助患者释放潜意识中的创伤记忆,取得了良好的效果。

五、结语:传统智慧的现代启示

内丹理论与现代心理学的潜意识研究,虽然来自不同的文化背景与理论体系,但对心灵本质的探索却殊途同归。内丹理论为现代潜意识研究提供了一种整体的、动态的视角,强调心灵与身体、个体与宇宙的统一;而现代心理学的潜意识研究,则为内丹理论的科学解读提供了实证支持。

在当今这个快节奏、高压力的社会中,内丹理论中的“入静”“反观内照”等方法,或许能为现代人的心理调节提供一种有效的途径。正如荣格所说:“东方的智慧为西方的心理学提供了一面镜子,让我们看到了自己心灵中未被发现的部分。”当传统内丹理论与现代心理学的潜意识研究相遇,我们不仅能更深入地理解心灵的本质,还能为人类的心理健康与精神成长找到一条更全面、更和谐的道路。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光

参考资料

1. 《悟真篇》,道教经典,作者张伯端(北宋)。

2. 《道德经》,道家经典,作者老子(春秋)。

3. 《精神分析引论》,西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud),奥地利心理学家。

4. 《集体潜意识的概念》,卡尔·荣格(Carl Jung),瑞士心理学家。

5. 《道教内丹学与心理治疗》,国内学术论文。