在日常生活中,我们几乎每天都要面对各种烦恼——工作的压力、人际关系的困扰、欲望的得不到满足……这些烦恼像一团乱麻,常常让我们陷入焦虑和迷茫。而“智慧”,则是我们心中渴望的一把“解麻刀”。那么,烦恼与智慧之间究竟是什么关系?佛教、道教、国学这三种传统哲学,给出了极具启发的答案。

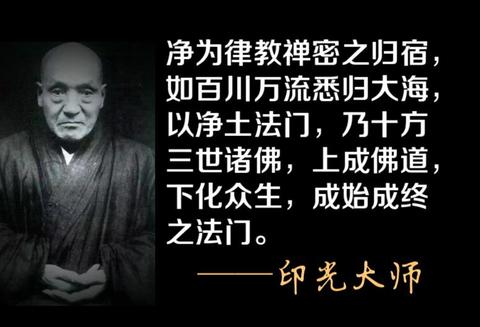

一、佛教:烦恼是“未醒的智慧”,智慧是“觉醒的烦恼”

在佛教的语境中,“烦恼”被称为“贪、嗔、痴”三毒,是一切痛苦的根源。贪是对欲望的执着(比如想要更多钱、更好的名声),嗔是对不满的发泄(比如被冒犯后的愤怒),痴是对真相的无知(比如误以为“我”是永恒的)。而“智慧”,则是“般若”(梵文Prajñā),是对宇宙人生真相的洞察。

佛教认为,烦恼与智慧并不是绝对对立的——烦恼是“未觉醒的智慧”,智慧是“觉醒的烦恼”。就像黑暗不是独立于光明的存在,而是光明的缺失;烦恼也不是独立于智慧的,而是智慧被遮蔽的状态。《六祖坛经》中说:“烦恼即菩提(智慧)”,意思是说,当我们用智慧去观照烦恼时,烦恼本身就会转化为智慧。比如,当你因为“想要升职”的欲望而焦虑时,如果你能意识到“欲望是无常的”(般若的洞察),那么这种焦虑就会慢慢消失,取而代之的是对自己真实需求的清醒认识。

二、道教:烦恼是“尘劳”,智慧是“返璞归真”的“道智”

道教中的“烦恼”,被称为“尘劳”——“尘”是外界的诱惑(比如名利、声色),“劳”是内心的劳累。《道德经》中说:“五色令人目盲,五音令人耳聋,五味令人口爽,驰骋畋猎令人心发狂”,这些外界的诱惑会让我们的内心变得混乱,产生烦恼。而道教的“智慧”,是“道智”,是对“道”的体悟。

道教认为,烦恼的根源在于我们“离道太远”——我们被外界的“尘”所迷惑,忘记了自己“本来清净”的本性。而智慧的作用,就是“返璞归真”——回到“道”的状态。《庄子·大宗师》中说:“知天之所为,知人之所为者,至矣”,意思是说,知道自然的规律(道),知道人的所作所为(尘劳),就是最大的智慧。比如,当你因为“别人比自己有钱”而嫉妒时,如果你能体悟到“道”的“万物平等”(《道德经》“天地不仁,以万物为刍狗”),那么嫉妒的烦恼就会消失,取而代之的是对自己生活的满足。

三、国学:烦恼是“忧患”,智慧是“解决问题的能力”

在国学(尤其是儒家)中,“烦恼”常常被称为“忧患”——比如“学而优则仕”的压力、“修身齐家治国平天下”的责任。而“智慧”,则是“智”,是解决问题的能力。《论语》中说:“智者不惑”,意思是说,有智慧的人不会被烦恼所迷惑。

儒家认为,烦恼与智慧是“因果关系”——烦恼是“因”,智慧是“果”。也就是说,烦恼是我们遇到的问题,而智慧是解决问题的方法。比如,当你因为“学习不好”而烦恼时,孔子会告诉你“学而时习之”(努力学习)、“温故而知新”(复习旧知识),这些都是解决“学习不好”这个烦恼的智慧。《大学》中说:“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得”,意思是说,知道自己的目标(止),才能安定下来(定),才能冷静思考(静),才能安心(安),才能深入考虑(虑),才能得到解决问题的智慧(得)。

结语:烦恼是智慧的“磨刀石”

无论是佛教、道教还是国学,都认为烦恼与智慧是密不可分的——烦恼是智慧的“原料”,智慧是烦恼的“产物”。就像一把刀需要用磨刀石来打磨才能锋利,智慧也需要用烦恼来“打磨”才能成长。

当我们遇到烦恼时,不要逃避,也不要抱怨。不妨用佛教的“般若”去观照它,用道教的“道智”去超越它,用国学的“智”去解决它。这样,烦恼就会变成我们成长的阶梯,而智慧,就会在这个过程中慢慢绽放。

参考资料

1. 《六祖坛经》

2. 《道德经》

3. 《论语》

4. 《大学》

5. 《庄子·大宗师》

【原创不易】转载交流请联系玄门之光