“修身”是中国人刻在文化基因里的关键词。无论是“一屋不扫何以扫天下”的俗语,还是“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”(《大学》)的经典,都在追问:个人的内在修炼,如何能通向“平天下”的宏大目标?

这个问题,其实藏着中国哲学对“人”与“社会”关系的根本理解——没有独立于社会的“个人”,也没有脱离个人的“天下”。修身不是闭门造车,而是通过完善自我,最终实现对社会的正向影响。而儒家、佛教、道教,都给出了各自的实践路径。

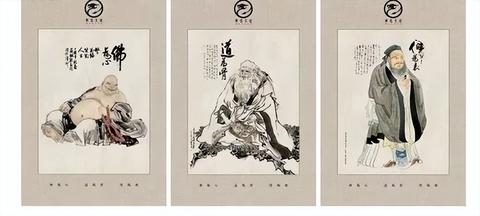

二、儒家:从“格物致知”到“家国同构”的阶梯式实践

儒家的路径最清晰,《大学》的“八条目”(格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下)就是一套阶梯式的实践逻辑:

- 起点:格物致知——通过观察事物、探究规律,获得对世界的正确认知(“物格而后知至”)。比如,观察农作物的生长,理解“一分耕耘一分收获”的道理,进而推及做人的诚信。

- 内化:诚意正心——将认知转化为内心的真诚(“知至而后意诚”),再修正自己的心态(“意诚而后心正”)。比如,知道“孝”的道理,就要真心实意地对待父母,而不是表面应付。

- 核心:修身——通过日常行为的规范(如礼、义、廉、耻),完善自己的品德(“心正而后身修”)。比如,遵守礼仪,约束自己的言行,成为一个有道德的人。

- 延伸:齐家治国平天下——修身的成果外化为对家庭、社会的责任(“身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平”)。比如,管理好家庭(齐家),才能治理好国家(治国),最终实现天下太平(平天下)。

儒家的智慧在于,把“天下”拆解成可操作的“身边事”。比如,孔子说“孝悌也者,其为仁之本与”(《论语·学而》),孝顺父母、友爱兄弟,就是“修身”的起点,也是“平天下”的基础——一个连家人都不爱的人,怎么可能爱天下人?

三、佛教:从“戒定慧”到“普度众生”的慈悲实践

佛教虽然没有“平天下”的说法,但“普度众生”的目标与“平天下”异曲同工。佛教的修身路径是“戒、定、慧”三学,而“普度”就是这种修身的外化:

- 戒:约束行为——通过持戒(如五戒:不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒),规范自己的行为,避免伤害他人。比如,不杀生就是对生命的尊重,这是慈悲的起点。

- 定:培养内心的平静——通过禅定(如坐禅),让内心远离杂念,变得平静、专注。比如,当你遇到挫折时,不会轻易发怒,而是能冷静处理,这是智慧的基础。

- 慧:获得智慧——通过学习佛法(如《金刚经》《心经》),理解世界的本质(无常、无我),从而摆脱烦恼。比如,你明白“钱财是身外之物”,就不会为了赚钱而伤害他人,这是慈悲的动力。

佛教的“普度众生”不是口号,而是具体的实践:比如,寺院举办的赈济活动(给穷人送食物、衣服)、教育活动(开办义学)、医疗活动(施药治病),都是从“修身”到“济世”的路径。正如《华严经》所说:“若人欲了知,三世一切佛,应观法界性,一切唯心造”——你的心是慈悲的,你的行为就会温暖天下。

四、道教:从“性命双修”到“道法自然”的和谐实践

道教的“修身”强调“性命双修”(性:精神层面的修炼,如炼神;命:身体层面的修炼,如炼气),而“平天下”则体现为“道法自然”的社会治理理念:

- 性修:炼神——通过冥想、读经(如《道德经》),提升精神境界,达到“虚静”的状态(“致虚极,守静笃”)。比如,你不会被欲望所左右,能保持内心的平静。

- 命修:炼气——通过气功(如八段锦、太极拳),锻炼身体,达到“健康”的状态。比如,你有一个好身体,才能更好地为社会做贡献。

- 治世:道法自然——道教认为,社会治理应该顺应自然规律(“治大国若烹小鲜”),不要过度干预。比如,政府不要过多地限制企业的发展,而是要创造一个公平、自由的环境,让人民自己发展,这就是“平天下”的道教路径。

道教的“济世”实践也很具体:比如,道教的医术(如中医)、风水(改善环境)、慈善(施药、赈济),都是从“修身”到“治世”的路径。正如《道德经》所说:“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”——你理解了自然的规律,就能更好地处理社会中的问题,实现天下的和谐。

五、三教共通的智慧:修身是起点,天下是终点

儒家、佛教、道教虽然路径不同,但都有一个共同的核心:修身是“平天下”的基础。无论是儒家的“八条目”、佛教的“戒定慧”,还是道教的“性命双修”,都是从个人的内在修炼开始,然后外化为对家庭、社会、天下的责任。

这种智慧对今天的我们依然有启发:不要小看“修身”的力量——当你做好自己(修身),就能影响身边的人(齐家),进而影响社会(治国),最终实现天下的美好(平天下)。比如,你坚持垃圾分类(修身),就能带动家人一起做(齐家),进而影响整个社区(治国),最终让环境变得更好(平天下)。

参考资料

1. 《大学》(儒家经典);

2. 《论语·学而》(儒家经典);

3. 《金刚经》(佛教经典);

4. 《华严经》(佛教经典);

5. 《道德经》(道教经典)。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光