在佛教的修行体系中,“次第”是核心关键词。不同于“一蹴而就”的顿悟神话,佛教更强调“循序渐进”的修行逻辑——就像爬楼梯需要一步一阶,修行也需要从基础到高阶的逐步推进。这种“次第性”不仅符合人性的认知规律,更暗含着佛教对“烦恼本质”的深刻洞察:我们的贪、嗔、痴并非凭空消失,而是需要通过有步骤的训练,逐步削弱其力量。

一、基础阶:以“戒”为基,构建修行的“防护墙”

佛教修行的第一步,不是追求高深的禅定或智慧,而是从“持戒”开始。《四分律》中说:“戒是一切善法之根本”,就像盖房子需要先打地基,持戒是修行的“基础工程”。

为什么“戒”是第一步?因为我们的内心就像一匹野马,若没有缰绳约束,只会四处狂奔(贪求欲望、嗔恨他人、痴迷妄想)。持戒的目的,就是通过遵守一定的行为规范(比如五戒:不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒),让这匹“心马”逐渐安静下来。例如,不杀生培养慈悲心,不偷盗培养知足心,不妄语培养真诚心——这些看似简单的行为规范,实则是在“训练”我们的内心,让它从“向外追逐”转向“向内观照”。

南传佛教的“戒定慧”三学次第,将“戒”放在第一位,正是这个道理:没有“戒”的防护,“定”(内心的专注)就无法生起,“慧”(对真理的洞察)更无从谈起。

二、进阶阶:以“定”为径,培育内心的“专注力”

当“戒”的基础打好后,接下来需要培养“定”——也就是内心的专注与平静。《瑜伽师地论》中说:“定是心一境性”,即让心专注于一个对象(比如呼吸、佛像、咒语),不被外界的干扰所动摇。

为什么“定”是修行的关键步骤?因为我们的内心总是处于“散乱”状态:一会儿想工作,一会儿想手机,一会儿想过去的遗憾,一会儿想未来的担忧。这种“散乱心”就像一杯浑浊的水,根本无法看清杯底的真相(真理)。而“定”的作用,就是让这杯“浑水”慢慢沉淀,变得清澈——当内心足够专注时,我们才能真正“看见”自己的烦恼,进而找到解决它们的方法。

佛教中培养“定”的方法有很多,比如“安那般那念”(观呼吸)、“止观双运”(先止后观)等。例如,观呼吸时,我们将注意力集中在鼻孔的气息进出上,当念头跑开时,再轻轻拉回来——这个过程,就是在训练内心的“专注力”。

三、高阶阶:以“慧”为导,突破烦恼的“终极关卡”

当“定”的功夫足够深时,就可以进入“慧”的阶段——也就是用智慧洞察烦恼的本质,从而彻底摆脱它们的束缚。《大般涅槃经》中说:“慧是一切善法之究竟”,因为只有“慧”才能真正解决“烦恼的根源”(无明,即对“自我”和“世界”的错误认知)。

“慧”的培养,需要以“定”为基础。例如,当我们通过观呼吸获得了一定的专注力后,就可以用这种“专注心”来观察自己的内心:比如,当我们感到“愤怒”时,不是被愤怒情绪带着走,而是停下来问自己:“愤怒是什么?它在哪里?它有形状吗?有颜色吗?”通过这样的观察,我们会发现:“愤怒”其实是一种“无常”的情绪——它像云一样,来了又走,并没有一个固定的“实体”。当我们看清这一点,“愤怒”就不再能控制我们了。

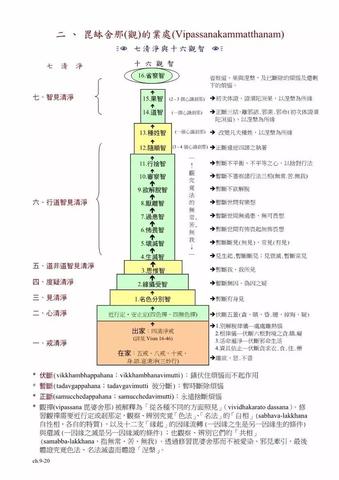

北传佛教的“五道次第”(资粮道、加行道、见道、修道、无学道),将“慧”的培养推向了更高的层次:资粮道是积累修行的“资粮”(比如持戒、布施),加行道是培养“定”和“初步的慧”,见道是“见到”真理(比如空性),修道是“巩固”真理的认知,无学道则是“彻底”摆脱烦恼(成佛)。

四、终极阶:从“次第”到“圆融”,回归修行的“本质”

需要说明的是,佛教的“次第”并不是“僵化”的,而是“圆融”的。比如,“戒定慧”三学并不是“线性”的关系,而是“相互促进”的:持戒有助于生定,定有助于生慧,而慧又能反过来巩固戒和定。就像一棵树,根(戒)、干(定)、枝(慧)是一个整体,缺一不可。

《六祖坛经》中说:“法无顿渐,人有利钝”,意思是说,佛法本身没有“顿”(快速)或“渐”(缓慢)的区别,只是每个人的根器不同,所以修行的“次第”也会不同。例如,有些根器好的人,可以“顿悟”(直接见到真理),但即使是“顿悟”,也需要“渐修”(通过修行巩固真理的认知)——就像你突然明白了“骑自行车的道理”,但还是需要多练习才能真正学会。

佛教修行的“次第”,本质上是一种“对治烦恼的策略”。它告诉我们:修行不是“追求什么”,而是“放下什么”——放下对“自我”的执着,放下对“欲望”的贪求,放下对“烦恼”的认同。而这一切,都需要从“戒”开始,一步步走向“慧”,最终达到“无烦恼”的境界。

就像《金刚经》中说的:“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观”——当我们通过次第修行,真正理解了这句话的含义,就能从“烦恼的梦中”醒来,找到属于自己的“自在人生”。

参考资料

1. 《四分律》

2. 《瑜伽师地论》

3. 《大般涅槃经》

4. 《六祖坛经》

5. 《金刚经》

【原创不易】转载交流请联系玄门之光