在中国传统智慧中,“气”是一个贯穿哲学、医学、风水等多个领域的核心概念。从《周易》的“精气为物”到《黄帝内经》的“气者,人之根本也”,再到道教的“元气生万物”,“气”始终被视为宇宙万物的本原与生命动力。而在风水理论里,“气”更是占据着基石地位——它不仅是地理环境的灵魂,更是连接人与自然的神秘纽带。

一、风水之“气”的源头:从国学气论到道教元气论

风水理论中的“气”,其思想根源可追溯至先秦时期的国学气论。《周易·系辞上》提出“精气为物,游魂为变”,将“精气”视为构成万物的基本物质;《管子·内业》进一步阐述“气者,身之充也”,认为“气”是维持生命的根本。这些观点为风水“气”的理论奠定了哲学基础。

道教的“元气论”则对风水“气”的发展产生了直接影响。道教经典《太平经》主张“元气者,天地之常也”,认为元气是天地万物的本原,万物皆由元气所生、所养。这种“元气生万物”的思想被风水理论吸收,形成了“生气”的概念——风水所追求的“气”,正是能孕育生命、滋养万物的“元气”。正如《葬书》所言:“夫阴阳之气,噫而为风,升而为云,降而为雨,行乎地中而为生气。”这里的“生气”,便是天地间流动的、具有生命力的元气。

二、风水之“气”的内涵:自然与人文的交融

在风水理论中,“气”并非抽象的哲学概念,而是具体可感的自然能量与人文意象的结合。

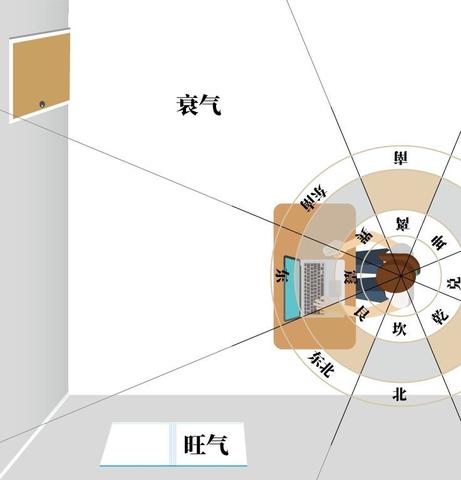

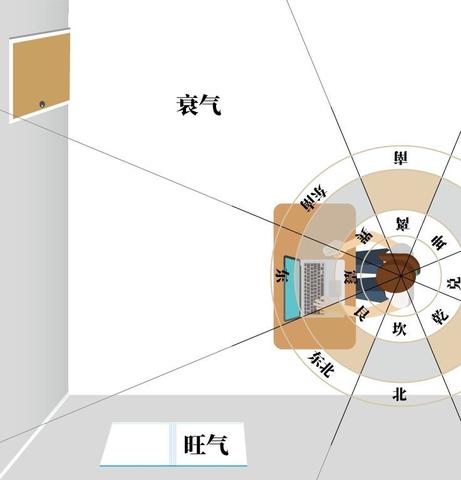

从自然属性来看,风水之“气”指的是地理环境中的自然能量场。它与地形、地貌、水文、气候等因素密切相关:山环水抱之处,“气”得以凝聚;地势平坦、水流舒缓之地,“气”得以滋养;而穷山恶水之处,“气”则散逸或污浊。《宅经》中“宅以形势为身体,以泉水为血脉,以土地为皮肉,以草木为毛发,以舍屋为衣服,以门户为冠带”的描述,正是将住宅比作人体,强调“气”在其中的流通与平衡——如同人体需要血脉通畅才能健康,住宅也需要“气”的流通才能吉利。

从人文属性来看,风水之“气”还承载着人们对美好生活的向往与道德诉求。风水理论认为,“气”的好坏不仅取决于自然环境,还与居住者的品德有关。《阴宅十书》中“吉地须凭吉人葬,吉人自有吉地来”的说法,便体现了“人杰地灵”的思想——只有品德高尚的人,才能获得“吉气”的滋养;而“凶气”则往往与不良的道德行为相关。这种将“气”与道德结合的观点,使风水理论超越了单纯的地理选择,成为一种包含人文教化的生活智慧。

三、风水之“气”的现实意义:人与自然的和谐共生

在现代社会,随着环境问题的日益突出,风水理论中的“气”思想愈发显示出其现实价值。

风水强调“乘气”“聚气”“理气”,本质上是追求人与自然的和谐共生。它要求人们在选择居住环境时,尊重自然规律,顺应自然走势,避免对自然环境的破坏。这种思想与现代生态伦理学中的“人与自然平等”“可持续发展”理念不谋而合。例如,风水主张“背山面水”,其实是利用山体阻挡寒风、利用水流调节气候,从而创造一个舒适的居住环境;风水反对“直路冲宅”,则是为了避免气流直冲带来的不适,体现了对自然能量流动的尊重。

此外,风水之“气”的思想还能引导人们关注自身与环境的关系。它提醒人们,人不是自然的征服者,而是自然的一部分,人的生存与发展离不开自然“气”的滋养。这种思想对于纠正现代社会中“人类中心主义”的偏差,具有重要的启示意义。

结语:“气”是连接传统与现代的精神纽带

风水理论中的“气”,是中国传统哲学中“天人合一”思想的具体体现。它不仅是地理环境的灵魂,更是人与自然、人与社会之间的神秘纽带。在现代社会,我们不必迷信风水的具体禁忌,但可以从“气”的思想中汲取智慧——尊重自然、顺应自然、与自然和谐共生,这或许就是风水之“气”留给我们的最珍贵的启示。

参考资料

1. 《周易·系辞上》

2. 《管子·内业》

3. 《太平经》

4. 《葬书》(晋·郭璞)

5. 《宅经》

6. 《阴宅十书》(明·郭载騋)

【原创不易】转载交流请联系玄门之光