清晨的阳光穿过阳台的落地窗,在客厅地板投下斑驳的光影;厨房的抽油烟机管道顺着墙面延伸,恰好避开了沙发的位置;卧室的床头贴着墙,窗外是一片修剪整齐的绿植——这些看似日常的居住细节,其实都藏着中国人对“住宅风水”的朴素认知。

从选房时纠结“坐北朝南”,到装修时在意“玄关遮挡”,再到搬家时讲究“吉日吉时”,风水早已渗透进中国人的生活场景。但当我们谈论“住宅风水对居住者的影响”时,究竟是在谈什么?是迷信的“吉凶祸福”,还是传统哲学对“人与空间”关系的深刻洞察?

一、道教:“天人合一”的空间密码

在道教哲学里,“风水”从来不是孤立的“地理术数”,而是“天人合一”宇宙观的具体实践。《道德经》中“人法地,地法天,天法道,道法自然”的论述,为住宅风水奠定了核心逻辑——人是自然的一部分,居住空间必须与天地运行的规律相契合。

比如“坐北朝南”的布局,本质是对“天道”的顺应:中国位于北半球,朝南的房屋能在冬季获得充足的阳光(对应“阳”),夏季避开强烈的西晒(对应“阴”),这种“阴阳调和”的设计,恰恰符合道教“万物负阴而抱阳”的理念。再比如“背山面水”的选址,背后的山体是“玄武”,象征稳定与依靠;前方的水流是“朱雀”,代表生机与流动;左右的护山是“青龙”“白虎”,寓意平衡与守护。这种“四象”布局,其实是将自然环境的“气”(能量)引入住宅,让居住者在与自然的互动中获得“生气”。

道教经典《黄帝宅经》中说:“宅者,人之本也。人以宅为家,居若安则家代昌吉。”这里的“安”,不是简单的“安全”,而是“与自然和谐”的状态。当住宅的布局符合“天道”,居住者的身心就能与天地之气同频,从而达到“身心健康、家宅安宁”的效果。

二、佛教:“依报随正报”的环境观

佛教对“住宅风水”的理解,更强调“心”与“境”的关系。在佛教教义中,“正报”是指众生的身心(比如人的性格、善恶业力),“依报”则是指围绕众生的环境(比如住宅、财富、人际关系)。《华严经》中“若人欲了知,三世一切佛,应观法界性,一切唯心造”的偈语,揭示了“依报随正报”的核心——环境是人心的外显,住宅的“风水”其实是居住者内心状态的投射。

比如,一个内心浮躁、贪念重的人,即使住在“风水宝地”,也可能因为过度追求物质而忽略家庭的温暖;而一个内心平和、慈悲的人,即使住在简陋的房子里,也能营造出温馨和谐的氛围。佛教认为,“风水”的本质不是“改变环境”,而是“改变内心”:通过修行让内心变得清净、慈悲,就能感召到好的“依报”(比如舒适的住宅、友善的邻居)。

《杂阿含经》中记载,佛陀曾对弟子说:“比丘,当知:若有众生,心净则国土净。”这里的“国土”,可以理解为居住的空间。当居住者的内心“净”了,住宅的“风水”自然就“好”了——因为“境由心造”,环境的好坏最终取决于人心的状态。

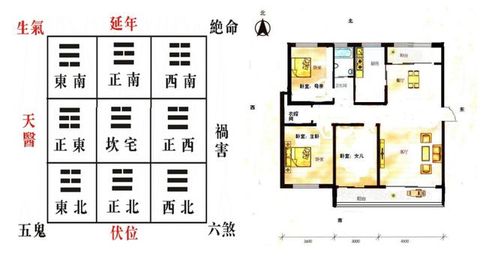

三、国学:“周易象数”的符号系统

国学中的“周易”,为住宅风水提供了一套严谨的符号系统。《周易》中的“象”(比如八卦、五行),是对自然规律的抽象概括;“数”(比如天干地支、九宫格),则是对这些规律的量化表达。住宅风水的“布局”,其实是用“象数”符号将自然规律转化为可操作的空间设计。

比如“五行相生”的原则:住宅的各个房间对应不同的“五行”(比如厨房属“火”,卫生间属“水”,卧室属“木”),布局时要让“五行”相互生助(比如厨房的“火”生卧室的“木”,卫生间的“水”生厨房的“火”),这样就能让住宅的“气”(能量)顺畅流动。再比如“九宫飞星”的方法:通过计算住宅的“坐向”和“流年”,确定各个方位的“吉凶”(比如“吉位”放沙发、床,“凶位”放柜子、绿植),这种布局其实是用“数”的规律来调整空间的“气”,让居住者获得“吉”的能量。

国学大师南怀瑾先生曾说:“《周易》是一部讲‘变’的书,风水也是讲‘变’的——不是固定不变的‘吉凶’,而是通过调整布局让‘气’变得顺畅。”周易象数的符号系统,让“风水”从“迷信”变成了“可解释、可操作”的空间哲学。

结语:传统哲学中的“居住智慧”

当我们谈论“住宅风水对居住者的影响”时,其实是在谈论传统哲学对“人与空间”关系的思考。道教的“天人合一”告诉我们,住宅要顺应自然规律;佛教的“依报随正报”告诉我们,住宅是内心的外显;国学的“周易象数”告诉我们,住宅是规律的符号化表达。

这些传统哲学思想,不是“迷信”,而是中国人对“居住”的深刻智慧——它强调“人与空间”的和谐,强调“心与境”的统一,强调“规律与实践”的结合。在现代社会,当我们面临“房价高企”“空间拥挤”“生活压力大”的问题时,或许可以从传统哲学中寻找答案:不是追求“完美的风水布局”,而是学会与自然和谐相处,学会调整自己的内心,学会用规律来设计空间。

就像《庄子》中说的:“天地与我并生,而万物与我为一。”当我们真正理解了“人与空间”的关系,就能在任何环境中找到“家”的感觉——因为“家”不是房子,而是“心”的归属。

参考资料

1. 《道德经》

2. 《黄帝宅经》

3. 《华严经》

4. 《杂阿含经》

5. 《周易》

6. 南怀瑾. 易经杂说[M].

7. 陈鼓应. 老子今注今译[M].

【原创不易】转载交流请联系玄门之光