#温州市洞头区道观 #温州市洞头区修行 #温州市洞头区道士 #温州市洞头区道教

提到温州市洞头区,很多人第一反应是“海上花园”——168个岛屿像珍珠散落在瓯江口外,海浪拍打着礁石,渔帆点缀着蓝天。但你可能不知道,在这片海洋与岛屿的怀抱里,道教文化已经流淌了几百年,成为洞头人生活中不可或缺的一部分。它像一根无形的线,把海洋的苍茫、岛屿的孤寂与人间的烟火气串连起来,形成了独特的“海洋道教”特色。

一、道教在洞头的历史脉络:从“精神寄托”到“文化基因”

洞头的道教起源,没有明确的文献记载,但从现存的道观和民间传说来看,至少可以追溯到明代。那时,洞头的渔民靠海为生,面对变幻莫测的台风、海浪,以及“靠天吃饭”的不确定性,他们需要一种“超自然的保护”。道教的“天人合一”理念、“神灵护佑”信仰,正好契合了这种需求——渔民们相信,只要虔诚供奉神灵,就能获得平安与丰收。于是,道教逐渐在岛上扎根,成为渔民的“精神支柱”。

到了清代,洞头的道教进一步发展,出现了更多的道观。比如北岙街道的太阴宫,始建于清代,是洞头最早的道观之一;沙岙街道的陈林二府庙,更是可以追溯到明代,至今仍保留着古老的建筑风格。这些道观不仅是宗教活动的场所,更是渔民们的“社交中心”——每逢节日,大家都会聚集在道观里,烧香、祈福、交流渔汛信息。

新中国成立后,洞头的道教经历了一段低潮期,但随着宗教政策的落实,道教又逐渐恢复了活力。1995年,温州市洞头区道教协会成立,位于东屏街道大龙岭东龙路24号,成为洞头道教的“管理中枢”。协会负责组织道观活动、培训道士、传承道教文化,推动道教与当代社会相适应。根据《洞头县志(1991 – 2005)》记载,截至2005年,洞头有道教场所58处,道士82人,分布在各个岛屿上,成为洞头宗教文化的重要组成部分。

二、道教文化与海洋的融合:“海神”与“道神”的共生

洞头的道教文化,最大的特色就是与海洋文化的深度融合。在这里,“海神”与“道神”并不是对立的,而是相互渗透、相互补充的——渔民们既供奉道教的“太阴圣母”(妈祖),也供奉民间的“陈府爷”“林府爷”,甚至把“海龙王”也纳入道教的神灵体系。这种融合,形成了洞头独特的“海洋道教”信仰。

1. 神灵信仰:“护海”是核心

洞头的道观里,最常见的神灵是“太阴圣母”(妈祖)、“陈府爷”(陈靖姑)、“林府爷”(林默娘),这些神灵都与“护海”有关。比如,太阴圣母是渔民心中的“海上保护神”,传说她能预知台风、拯救遇难的渔民;陈府爷则是“渔获之神”,渔民们相信,只要供奉他,就能获得丰收;林府爷是“平安之神”,负责保护渔民出海的安全。这些神灵的信仰,其实是渔民们对“海洋”的敬畏与依赖的体现——他们把对海洋的期待,转化为对神灵的崇拜。

2. 仪式活动:“海洋元素”无处不在

洞头的道教仪式,充满了海洋元素。比如,“祭海”仪式是渔民们每年必做的活动——在出海前,他们会带着供品(比如鱼、虾、酒)来到道观,烧香、磕头,祈求神灵保佑出海平安、渔获丰收。仪式上,道士们会念诵《海经》,演奏道教音乐,甚至会把供品投入海中,作为对“海龙王”的献祭。还有“送王船”仪式,这是洞头特有的道教仪式——渔民们会制作一艘精美的“王船”,里面装满供品,然后将船放入海中,让它随波漂流,寓意“送走灾难,迎来吉祥”。这些仪式,不仅是宗教活动,更是渔民们对“海洋”的一种“对话”方式。

3. 丧葬礼俗:道教音乐的“海洋情怀”

在洞头的丧葬礼俗中,道教音乐是不可或缺的一部分。根据《洞头丧葬礼俗中的民间道教音乐研究》一文记载,洞头的道教乐班通常由5 – 7人组成,使用的乐器有唢呐、笛子、二胡、锣鼓等,演奏的曲目有《哭灵曲》《送葬曲》《超度曲》等。这些音乐的旋律,既有道教的“庄严”,也有海洋的“苍茫”——比如《哭灵曲》的旋律低沉、哀怨,像海浪拍打着礁石;《送葬曲》的旋律缓慢、沉重,像渔船在海上航行;《超度曲》的旋律悠扬、缥缈,像海风穿过岛屿。这些音乐,不仅烘托了葬礼的氛围,更承载了人们对逝者的思念和对“来世”的期待——渔民们相信,逝者的灵魂会被道教音乐引导,回到“海洋的故乡”。

三、洞头的主要道观:“岛屿上的道教符号”

洞头的道观,分布在各个岛屿上,像一颗颗“道教符号”,镶嵌在海洋与岛屿之间。这些道观,有的历史悠久,有的风格独特,有的则是当代新建的,但都保留了道教的传统特色。下面,我们就来介绍几个主要的道观:

| 道观名称 | 所在位置 | 始建年代 | 主要供奉神灵 | 特色亮点 |

|---|---|---|---|---|

| 北岙太阴宫 | 北岙街道 | 清代 | 太阴圣母(妈祖) | 洞头最大的道观,建筑风格融合明清特色,木雕、壁画精美 |

| 沙岙陈林二府庙 | 沙岙街道 | 明代 | 陈府爷、林府爷 | 洞头最古老的道观之一,保留了明代的建筑风格 |

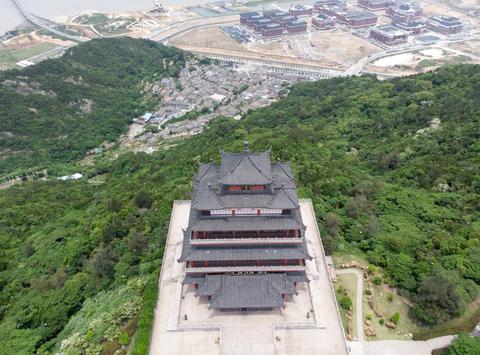

| 兰湖洞玉清道观 | 大门镇 | 1998年 | 元始天尊、太上老君 | 现代风格与传统道教元素结合,供奉道教至尊 |

| 陈阴观 | 灵昆街道 | 近代 | 陈靖姑 | 以“陈靖姑信仰”为特色,每年举办盛大的祭祀活动 |

| 灵昆陈阴观 | 灵昆街道 | 2000年 | 陈靖姑 | 洞头道教协会灵昆分会所在地,每年举办道教文化节 |

1. 北岙太阴宫:“洞头的道教中心”

北岙太阴宫位于北岙街道,是洞头最大的道观之一,始建于清代,历经多次修缮,现在的建筑风格融合了明清时期的特色。正殿供奉着太阴圣母(妈祖),神像高达3米,神态庄严,两侧是“千里眼”“顺风耳”神像,负责为妈祖传递信息。正殿的木雕非常精美,比如横梁上的“海浪图案”“渔船图案”,还有壁画上的“妈祖显灵”故事,都体现了海洋文化与道教的融合。每年的农历三月二十三,是妈祖的诞辰,北岙太阴宫都会举办盛大的祭祀活动,来自周边地区的信徒都会来烧香祈福,场面非常热闹。

2. 沙岙陈林二府庙:“明代的道教遗迹”

沙岙陈林二府庙位于沙岙街道,始建于明代,是洞头最古老的道观之一。庙内供奉着陈府爷、林府爷,这两位神灵是洞头渔民心中的“保护神”。庙的建筑风格保留了明代的特色,比如正殿的屋顶是“歇山顶”,屋檐上的“瓦当”是“鱼形”的,寓意“渔获丰收”;庙门的“对联”是用“海洋方言”写的,比如“陈府爷保平安,林府爷赐丰收”,充满了民间气息。每年的农历正月十五,是陈林二府庙的“庙会”,渔民们会带着供品来烧香,还会举办“舞龙”“舞狮”活动,非常热闹。

3. 兰湖洞玉清道观:“现代道教的尝试”

兰湖洞玉清道观位于大门镇,始建于1998年,是洞头比较新的道观。庙内供奉着元始天尊、太上老君等道教至尊,建筑风格比较现代,但依然保留了道教的传统元素,比如正殿的“八卦图”、“太极图”,还有庙前的“香炉”是“海浪形状”的。道观的负责人是朱永光道长,他说:“我们建这个道观,是为了让年轻人了解道教文化,让道教与现代社会相适应。”现在,兰湖洞玉清道观经常举办“道教文化讲座”“道教音乐表演”等活动,吸引了很多年轻人参加。

四、洞头道教的当代传承:“传统与现代的对话”

随着时代的发展,洞头的道教也在不断适应现代社会。一方面,道教协会积极推动道教文化的传承,比如组织道士培训、举办道教文化节、出版道教书籍;另一方面,道教也在融入现代生活,比如参与公益活动、开展文化交流。

1. 道教协会的“传承行动”

洞头区道教协会成立于1995年,至今已经走过了29个年头。协会的主要工作是:组织道观活动、培训道士、传承道教文化。比如,协会每年都会举办“道士培训班”,邀请资深道士讲解道教经典、仪式流程、道教音乐;每年都会举办“道教文化节”,比如2024年12月,灵昆分会举办了第五届道教文化节,吸引了来自温州、台州等地的信徒和游客参加,活动内容包括道教音乐表演、道教仪式展示、道教文化讲座等;协会还出版了《洞头道教文化》一书,介绍洞头道教的历史、文化、道观等内容,让更多的人了解洞头道教。

2. 道教与“现代生活”的融合

洞头的道教,并没有停留在“传统”里,而是积极融入现代生活。比如,道教协会参与了“公益活动”,每年都会组织道士为老人免费体检、为灾区捐赠物资、为社区举办“道教文化讲座”;道教音乐也在“创新”,比如有的乐班把道教音乐与“海洋音乐”结合起来,创作了《海之魂》《岛之韵》等新曲目,吸引了很多年轻人的关注;道观也在“现代化”,比如有的道观安装了“监控设备”,方便管理;有的道观开设了“网站”,发布道教活动信息,让更多的人了解道教。

3. 年轻人的“参与”

现在,越来越多的年轻人开始关注洞头的道教文化。比如,有的年轻人加入了道教乐班,学习道教音乐;有的年轻人成为了“道教志愿者”,参与道观的活动;有的年轻人研究洞头道教文化,撰写论文、拍摄纪录片。比如,洞头中学的学生们拍摄了一部名为《岛屿上的道教》的纪录片,介绍洞头的道教历史、文化、道观等内容,这部纪录片在“温州市中学生纪录片大赛”中获得了一等奖。年轻人的参与,让洞头的道教文化有了“新鲜血液”,也让道教文化得以传承下去。

五、结语:“海洋与道教的永恒对话”

洞头的道教,是海洋与道教的“永恒对话”。它既有历史的沉淀,又有现代的活力;既有道教的传统,又有海洋的特色。无论是古老的道观,还是丧葬礼俗中的音乐;无论是渔民的祈福仪式,还是当代的道教文化节,都在诉说着道教在洞头的生命力。

如果你有机会去洞头,不妨去看看那些古老的道观,听听道教音乐,感受一下海洋与道教融合的独特魅力。你会发现,道教并不是“遥远的传统”,而是洞头人生活中的“一部分”——它像海风一样,吹过岛屿;像海浪一样,拍打着礁石;像渔帆一样,点缀着蓝天。它是洞头的“文化基因”,也是海洋的“精神密码”。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光