当我们谈论“孝”,似乎总能触及文明最柔软的内核——它连接着个体与家庭、血缘与社会,是人类对“感恩”与“责任”的原始共鸣。然而,当儒家的“孝悌为本”遇到基督教的“爱邻如己”,当道教的“孝为道基”碰撞佛教的“因果报恩”,中西方孝文化呈现出截然不同的哲学脉络与实践形态。这种差异,不仅源于文明基因的先天分野,更塑造了各自社会伦理的底层逻辑。

在中国传统文化中,孝并非单一思想流派的专利,而是儒、道、佛共同滋养的“伦理根脉”。

(一)儒家:“亲亲”为基的伦理大厦

儒家孝文化的核心是“亲亲”(《论语·学而》),其哲学基础源于“性善论”与“宗法等级制”。孔子将孝视为“仁之本”(《论语·学而》),强调“事父母几谏,见志不从,又敬不违,劳而不怨”(《论语·里仁》),即对父母的尊敬与顺从是仁爱的起点。孟子进一步将孝扩展为“五伦”的核心,提出“不孝有三,无后为大”(《孟子·离娄上》),将家族延续纳入孝的义务。这种孝文化的社会功能,是通过血缘纽带维系宗法社会的稳定,形成“家国同构”的政治格局。

(二)道教:“孝为道基”的现世修行

道教对孝的诠释更强调“现世回报”与“自然和谐”。《道德经》中“六亲不和有孝慈”(《道德经·第十八章》)虽看似否定孝,但实则是对“伪孝”的批判,主张“真孝”应符合自然之道。《太平经》则明确将孝与成仙挂钩:“孝悌者,天地之性也。积孝不止,可得仙寿。”(《太平经·卷九十六》)道教的孝文化,将家庭伦理与个人修行结合,强调通过孝行积累功德,实现“长生久视”的目标。

(三)佛教:“因果报恩”的超越维度

佛教孝文化以“因果轮回”为基础,强调“报恩”的广泛性。《地藏菩萨本愿经》中“若有众生不孝父母,或至杀害,当堕无间地狱”(《地藏菩萨本愿经·卷上》),将孝与因果报应结合,警示世人。同时,佛教主张“报四重恩”(父母恩、众生恩、国王恩、三宝恩),将孝扩展为对一切众生的慈悲。这种孝文化的超越性,在于突破血缘限制,指向更广阔的“众生报恩”。

西方孝文化的核心来自基督教的“爱邻如己”(《马太福音·第二十二章》)。《圣经》中“ Honor your father and mother”(《出埃及记·第二十章》)是十诫之一,强调对父母的尊敬,但这种尊敬更多是“责任”而非“顺从”。基督教孝文化的哲学基础是“原罪论”与“平等观”:人类因原罪需要救赎,而“爱”是救赎的途径。因此,孝并非血缘的必然,而是“博爱”的具体实践——对父母的爱,是对上帝之爱的延伸。这种孝文化的社会功能,是通过“平等的爱”维系基督教社群的团结,形成“神权高于王权”的政治传统。

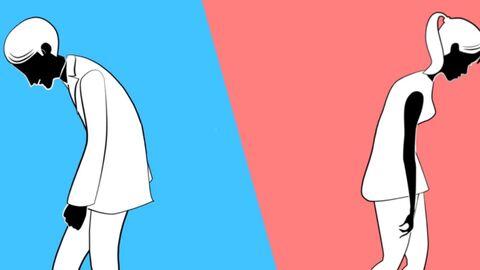

(一)差异根源:血缘与信仰的分野

中国孝文化以“血缘”为核心,强调“亲亲相隐”(《论语·子路》),即家庭伦理优先于社会伦理;西方孝文化以“信仰”为核心,强调“爱邻如己”,即社会伦理优先于家庭伦理。这种差异源于文明的起源:中国是“农业文明”,血缘是生存的基础;西方是“海洋文明”,信仰是社群的纽带。

(二)现代融合:从“义务”到“权利”的转型

随着现代化进程,中西方孝文化都面临“传统与现代”的挑战。中国孝文化需要从“顺从”转向“尊重”,强调父母与子女的“平等对话”;西方孝文化需要从“博爱”转向“具体”,重视家庭伦理的实践。例如,日本的“介护保险制度”将孝的“家庭义务”转化为“社会责任”,美国的“家庭照顾者支持法案”则为孝的“个人选择”提供制度保障。这种融合,本质是将孝从“传统伦理”转化为“现代权利”。

孝,是人类对“生命来源”的永恒感恩,也是对“社会秩序”的共同追求。中西方孝文化虽有差异,但都指向“爱”的核心——儒家的“亲亲之爱”、基督教的“博爱”、道教的“自然之爱”、佛教的“慈悲之爱”,都是“爱”的不同表现形式。在现代社会,我们需要超越“中西之分”,从“传统”中汲取智慧,从“现代”中寻找动力,构建一种“既重视血缘亲情,又强调社会责任”的新型孝文化。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光

参考资料:

1. 《论语》《孟子》《道德经》《太平经》《地藏菩萨本愿经》等传统经典;

2. 《圣经》(和合本);

3. 费孝通:《乡土中国》;

4. 梁漱溟:《中国文化要义》;

5. 马克斯·韦伯:《新教伦理与资本主义精神》。