#衢州市常山县道观 #衢州市常山县修行 #衢州市常山县道士 #衢州市常山县道教

浙西常山,地处钱塘江上游,山清水秀,林深谷幽,自古便是道家眼中的“灵秀之地”。境内峰峦叠翠,如常山港穿境而过,孕育了深厚的道教文化。从明代全真道士詹碧云的传奇人生,到近代武当太乙拳的传承,再到民间至今流传的“张天师过莫家潭”传说,道教文化如涓涓细流,渗透在常山人的生活里,成为地域文化的重要基因。

常山县道教的起源,可追溯至古代的民间信仰与方术活动。据《常山县志》(2010版)记载,早在唐代,境内便有“祠山”信仰,村民供奉“祠山王”(传说为治水英雄),这一信仰融合了道教的“神灵崇拜”与民间的“感恩意识”。至宋代,衢州地区道教兴盛,仙岩观(位于柯城区)等著名道观的影响逐渐辐射至常山,当地开始出现专职道士,从事祈福、驱邪等活动。

明代是常山县道教发展的关键时期。随着三清山(位于上饶市,与常山相邻)道教的兴起,常山县成为连接衢州与三清山的“道教走廊”。据《德兴市人民政府》资料,明景泰年间(1450 – 1457),常山县全真道士詹碧云受德兴人王祜邀请,前往三清山协助开山治观,这一事件不仅推动了三清山道教的鼎盛,也使常山县的道教活动与周边地区形成了紧密联系。

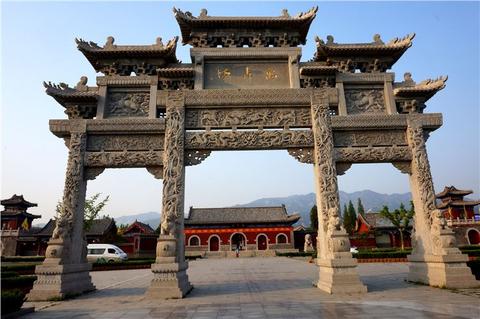

常山县境内虽无规模宏大的道教宫观,但道教活动多与自然山水结合,形成“隐于山、融于水”的特点。其中,最具代表性的是**三清山道教宫观群**(虽位于上饶,但与常山县关系密切)。詹碧云作为常山人,参与修建了三清宫、龙虎殿、文昌阁等建筑,这些宫观依山而建,与自然景观融为一体,体现了道教“天人合一”的理念。

此外,常山县境内的**里择祠**(位于县城)虽为家族祠堂,但因与武当太乙拳的传承结合,成为道教文化的重要载体。里择祠始建于南宋,是徐氏家族的祭祀场所,2005年被列为浙江省文物保护单位。2013年,“常山县武当太乙拳(宋氏门)”被列入浙江省非物质文化遗产,里择祠成为其传承基地,每年都会举办太乙拳表演活动,吸引众多游客与武术爱好者。

詹碧云(? – ?),明代全真派道士,浙江常山人(一说安徽亳州人,但主流资料认为其为常山人),是三清山道教的重要奠基人。据《三清山旅游网》资料,詹碧云自幼师从全真道士,精通内丹术与建筑工艺。明景泰年间,他受王祜邀请,前往三清山主持道教事务。在长达40余年的时间里,他带领徒弟们“崖石铺路、建殿造堂、雕石刻像”,修建了三清宫等核心建筑,并制定了严格的道教仪轨,使三清山成为“江南道教核心圣地”之一。

詹碧云的贡献不仅在于建筑,更在于他对道教文化的传播。他主张“道教生活化”,将道教的“清净无为”理念融入日常修行,吸引了众多信徒。据清光绪《太原王氏延溪重修宗谱》记载,詹碧云“毕生殚精竭虑于道教事业,卒后葬于三清山螣冈”,其墓至今保存完好,成为三清山的重要景点之一。

常山县道教文化的传承,以**武当太乙拳(宋氏门)**最具特色。据《常山县武当太乙拳(宋氏门)简介》文档,该拳种起源于19世纪中叶,由常山县辉埠镇才里村宋志高创立。宋志高世代耕读习武,精通武术与儒学,他将武当太乙拳与常山当地的武术风格结合,形成了“刚柔并济、内外兼修”的特点。其子孙宋作宾(秀才)继承衣钵,将太乙拳与道教理念结合,强调“以武入道”,使该拳种成为道教文化的重要组成部分。

2013年,“常山县武当太乙拳(宋氏门)”被列入浙江省非物质文化遗产,目前已有宋氏家族第7代传人宋小明等继续传承。此外,常山县民间仍保留着“老佛倪”信仰(传说为道教神灵),每年农历正月,村民都会举行“老佛倪庙会”,抬着神像游行,祈求风调雨顺,这一习俗融合了道教的“神灵崇拜”与民间的“节日文化”,成为常山县道教文化的活态传承。

常山县道教文化的发展,始终与山水、民间文化紧密结合。从唐代的“祠山信仰”到明代詹碧云的“三清山创业”,再到近代武当太乙拳的传承,道教文化在常山落地生根,成为地域文化的重要组成部分。如今,随着非物质文化遗产保护工作的推进,常山县道教文化正以新的形式焕发生机,吸引着越来越多的人关注与参与。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光