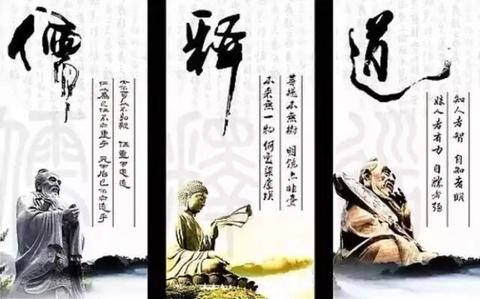

在全球化与现代化的双重浪潮中,传统文化如何避免沦为“博物馆里的标本”,转而成为滋养现代人精神世界的“活的智慧”?这一问题不仅关乎文化传承的未来,更涉及我们对“传统”与“现代”关系的哲学思考。从佛教的“方便善巧”到道教的“道法自然”,再到国学的“仁礼互济”,这些经典思想中蕴含着可资转化的“创造性基因”,为我们提供了理解传统的新视角。

一、佛教:“方便善巧”与现代生活的“适应性转化”

佛教传入中国后,始终在“不变的核心”与“可变的形式”之间寻找平衡。《法华经》中“方便善巧”的思想,强调以灵活的方式接引不同根器的众生,这一智慧为传统文化的创造性转化提供了重要启示。比如,当代佛教界通过“人间佛教”运动,将经典中的“慈悲”理念转化为“公益慈善”的实践,将“禅修”转化为“心灵减压”的方法,正是“方便善巧”在现代社会的生动体现。这种转化不是对传统的背离,而是让传统思想在新的语境中“活”了起来。

二、道教:“道法自然”与现代生态的“价值重构”

道教“道法自然”的核心思想,主张人与自然和谐共生,这与当代“生态文明”的理念高度契合。传统道教中的“天人合一”观念,并非简单的“敬畏自然”,而是强调人作为自然的一部分,应遵循自然规律。比如,现代环保运动中对“可持续发展”的追求,正是“道法自然”思想的现代诠释。这种转化让道教思想从“山林隐修”走向“社会参与”,为解决现代生态问题提供了传统智慧的支撑。

三、国学:“仁礼互济”与现代伦理的“制度创新”

国学中的“仁”与“礼”是儒家思想的核心范畴。“仁”是内在的道德自觉,“礼”是外在的制度规范,二者的结合构成了传统社会的伦理体系。在现代社会,我们可以将“仁”转化为“公民道德”,将“礼”转化为“社会规范”,比如,“诚信”作为“仁”的具体体现,成为现代市场经济的重要原则;“法治”作为“礼”的现代形式,成为维护社会秩序的基础。这种转化让国学思想从“传统社会”走进“现代文明”,为构建现代伦理体系提供了传统资源。

结语:传统不是“负担”,而是“源头活水”

传统文化的创造性转化,不是将传统“现代化”,而是让传统“活起来”。从佛教的“方便善巧”到道教的“道法自然”,再到国学的“仁礼互济”,这些经典思想中蕴含着永恒的智慧,只要我们以“创造性”的眼光去解读,以“转化”的勇气去实践,传统就会成为现代社会的“源头活水”,滋养着我们的精神世界。

参考资料

1. 《法华经》

2. 《道德经》

3. 《论语》

4. 冯友兰:《中国哲学史》

5. 汤用彤:《汉魏两晋南北朝佛教史》

【原创不易】转载交流请联系玄门之光