在道教文化中,“仙人”是连接凡人与神界的桥梁,是中国人对“超越生死、逍遥自在”的终极想象。从先秦神话中的“神人”到明清小说里的“八仙”,仙人形象历经千年演变,不仅折射出道教教义的发展,更承载着中国人对生命境界的永恒追求。本文将梳理道教仙人形象的演变脉络,探寻其从“高不可攀”到“烟火气十足”的文化密码。

二、先秦:仙人的“神话原型”——从“神人”到“仙”的萌芽

早在先秦文献中,“仙人”的雏形已现。《山海经》中的“不死民”“羽民”,《庄子》中的“藐姑射之山,有神人居焉”,这些“神人”虽未被称为“仙”,却具备“长生、逍遥、有异能”的特征,成为仙人形象的神话原型。此时的“神人”更接近自然神,与天地万物融为一体,如《庄子·逍遥游》中“乘云气,御飞龙,而游乎四海之外”的描述,凸显其“超自然”的属性。

三、汉代:道教化开端——“仙”成为宗教符号

汉代是道教正式形成的时期,仙人形象开始与道教教义结合。《史记·封禅书》记载了汉武帝求仙的故事,此时的“仙”已从神话走向现实宗教实践。道教经典《太平经》提出“仙分五等”(天仙、地仙、尸解仙等),明确了仙人的等级体系。同时,汉代画像石中的“羽人”形象(人身鸟翼),成为仙人的典型视觉符号,象征“飞升”的宗教信仰。

四、魏晋南北朝:世俗化转向——仙人的“人间烟火”

魏晋南北朝是道教仙人形象的重要转型期。葛洪《抱朴子·内篇》提出“仙可学致”,强调通过修炼(如服丹、行气)可成为仙人,打破了“仙”的“天生”属性。此时的仙话小说(如《神仙传》)中,仙人开始有了“凡人背景”:吕洞宾本是儒生,钟离权是将军,他们的故事充满人间情感(如吕洞宾的“黄粱一梦”),仙人形象从“神”走向“人”。

五、唐代:文人化升华——仙人的“诗意栖居”

唐代文人与道教的结合,让仙人形象有了“诗意”。李白《梦游天姥吟留别》中的“霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下”,将仙人描绘成飘逸的诗人;王维《终南山》中的“欲投人处宿,隔水问樵夫”,则将仙人融入山水田园。此时的仙人不仅是宗教符号,更成为文人对“自由境界”的追求。

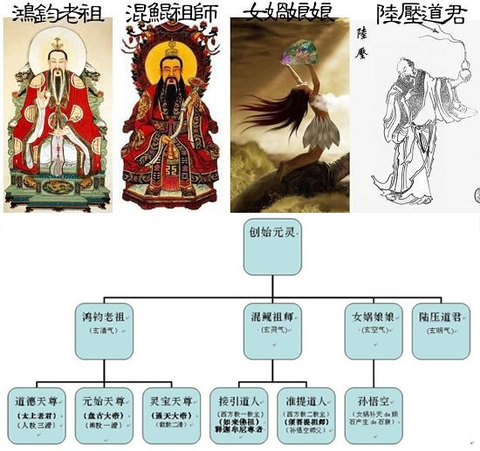

六、明清:通俗化普及——仙人的“民间面孔”

明清时期,道教仙人形象通过通俗文学(如《西游记》《封神演义》《八仙过海》)广泛传播。八仙中的“铁拐李”(残疾)、“何仙姑”(村姑)、“蓝采和”(乞丐),都是来自民间的普通人,他们的故事充满“惩恶扬善”的民间伦理。此时的仙人已完全融入民间生活,成为“接地气”的文化符号。

七、结语:仙人形象演变的文化意义

道教仙人形象的演变,本质上是中国人对“生命价值”的探索历程:从先秦的“自然崇拜”到汉代的“宗教信仰”,从魏晋的“个人修炼”到唐代的“诗意追求”,再到明清的“民间伦理”,仙人始终是中国人心中“理想人格”的象征。这种演变不仅让道教文化更贴近大众,也为我们理解中国传统文化中的“生命观”提供了独特视角。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光

参考资料

1. 《庄子》

2. 《史记·封禅书》

3. 《太平经》

4. 葛洪《抱朴子·内篇》

5. 干宝《搜神记》

6. 吴承恩《西游记》

7. 民间传说《八仙过海》