#tag1 #tag2 #tag3 #tag4

在浙江省西南部的丽水市庆元县,这片与福建寿宁、政和、松溪三县交界的山水之间,道教文化像一缕缕飘绕在百丈山巅的晨雾,从五代时期的修炼传说中走来,在宋代的烟火里扎根,又在明清的岁月中沉淀,最终融入了庆元人“道法自然”的生活智慧。作为浙南山区的“香菇之乡”,庆元的道教文化不仅承载着先民对自然的敬畏,更与当地的民俗、产业交织成独特的文化脉络。

一、庆元道教的历史沿革:从五代传说到明清传承

庆元道教的起源,最早可追溯至五代时期的一则神话传说。据《庆元县志(1991 – 2010年)》记载,五代时华亭(今上海市松江县)有马氏姐妹,厌倦了世俗的喧嚣,辗转来到庆元西南的百丈山,结庐而居,以山泉为饮,以野果为食,潜心修炼。传说她们最终得道升天,成为当地道教信仰的早期符号。这则传说虽带有神话色彩,却为庆元道教的起源提供了最早的文字记录。

到了宋代,庆元道教逐渐从传说走向现实。《庆元县志》中提到,宋代有两位本地道士值得关注:一位是龙岩村的吴十五,他是“香菇始祖”吴三公的父亲,据说擅长天文历法,曾为村民预测天气、指导农时;另一位是黄坛村的黄十公,他精通医术,常用道教的“符水”结合草药为村民治病,深受爱戴。这些道士的存在,说明宋代庆元道教已与民间生活深度结合,成为村民解决实际问题的一种方式。

明清时期,庆元道教进一步发展,道观建筑开始出现。位于屏都镇百丈山巅的“龙凤庵”(原名“百丈庵”),就是这一时期的代表。据《光绪庆元县志》记载,龙凤庵始建于清光绪五年(1879年),虽历经百年风雨,但大门仍保留着当年的石板砌筑风格,庵内供奉着道教诸神,成为当地信众上香祈福的重要场所。

二、庆元道教的核心载体:百丈山龙凤庵

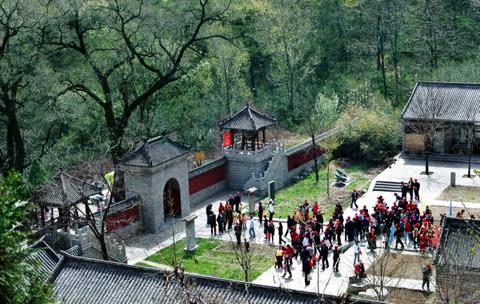

在庆元县西南二十里处的屏都镇,百丈山巅的龙凤庵是当地道教文化的“活化石”。这座坐南朝北的道观,面积约345平方米,虽不算宏大,却因“1700余年历史”的传说(虽有史学家认为实际历史约为千年,但民间仍坚信其古老)而声名远扬。

龙凤庵的建筑风格融合了浙南山区的乡土特色与道教传统。大门由厚重的石板砌成,门楣上刻着“龙凤庵”三个楷书大字,字体刚劲有力;庵内正殿供奉着玉皇大帝、太上老君等道教主神,两侧厢房则是道士的修行场所。值得一提的是,庵内保存着一口清代的铜钟,钟身刻有“光绪五年造”的字样,敲击时声音洪亮,能传遍整个百丈山。

如今的龙凤庵,虽历经多次修缮,但仍保留着古朴的风貌。每年春节期间,附近村民都会登山而上,在庵内上香祈福,祈求新的一年风调雨顺、五谷丰登。这种“新年祈福”的习俗,已成为庆元道教文化与民间生活结合的典型案例。

三、庆元道教的代表人物:从马氏姐妹到现代道士

1. 五代:马氏姐妹——庆元道教的“开山符号”

马氏姐妹的传说,是庆元道教最古老的记忆。据《庆元县志》记载,她们原本是华亭的大家闺秀,因不满世俗的束缚,来到百丈山修炼。传说她们修炼时,常以“辟谷”之法,仅靠山泉和野果维持生命,最终“得道升天”。虽无确切史料证明其真实性,但这则传说却成为庆元道教“追求自由、亲近自然”精神的象征。

2. 宋代:吴十五、黄十公——道教与民间生活的“桥梁”

吴十五是庆元道教史上最具代表性的本地道士之一。他是“香菇始祖”吴三公的父亲,擅长天文历法,曾根据星象变化为村民预测天气,指导香菇种植。据说,吴三公的“香菇栽培技术”,就受到了父亲道教思想的影响——强调“顺应自然”,不破坏山林生态。

黄十公则是庆元道教“济世救人”精神的体现。他精通医术,常用道教的“符水”(由朱砂、糯米等制成)结合草药为村民治病,尤其擅长治疗疑难杂症。村民们尊称他为“黄真人”,至今黄坛村仍保留着“黄十公庙”,每年农历三月初三,村民都会前往祭祀。

3. 现代:齐大师——正一派道教的“传承者”

近年来,庆元道教界出现了一位备受关注的道士——齐大师。他是道教正一派弟子,曾在龙虎山传度和奏职,精通汉山道人密宗派、元皇派、华光派等多种道法。据《丽水列表网》报道,齐大师擅长“婚丧嫁娶择日”“风水布局”等,深受当地村民信任。他的存在,说明庆元道教在现代社会仍有一定的影响力。

四、庆元道教的特色文化:与民俗、产业的交织

1. 斋醮科仪:道教仪式的“活态传承”

庆元道教的斋醮科仪,融合了浙南山区的民俗元素,具有独特的地方特色。例如,“做道场”时,道士们会穿上红色的道袍,手持法器,念诵《道德经》《太上感应篇》等经典,同时伴有鼓、钹、笛等乐器演奏。这种仪式不仅是为了超度亡灵,更是为了祈求神灵保佑村民平安。

2. 道教音乐:浙南山区的“天籁之音”

庆元道教音乐,以“清、雅、幽”为特色,常用笛子、二胡、古筝等乐器演奏。据《丽水道教斋醮科仪及其音乐研究》记载,庆元道教音乐吸收了当地民间音乐的元素,如“香菇调”“山歌曲调”,使其更符合村民的审美习惯。例如,《玉皇大帝颂》这首道教歌曲,就采用了“香菇调”的旋律,深受村民喜爱。

3. 与香菇文化的结合:“道法自然”的产业智慧

庆元是“中国香菇之乡”,而香菇栽培技术的发明者吴三公,正是道教道士吴十五的儿子。吴三公的“香菇栽培技术”,强调“顺应自然”——选择合适的树种(如枫树、橡树),在适当的季节(冬季)进行接种,不破坏山林生态。这种理念,与道教“道法自然”的思想高度一致。可以说,庆元的香菇产业,正是道教文化与当地产业结合的典范。

五、庆元道教的现状与传承

如今,庆元道教虽不如历史上那么鼎盛,但仍在民间保持着一定的影响力。除了龙凤庵等传统道观外,当地还有不少“家庭道士”,他们虽未正式出家,但精通道教仪式,为村民提供“择日”“风水”“超度”等服务。此外,丽水市道教协会的成立(2017年),也为庆元道教的传承提供了组织保障。

值得一提的是,庆元县政府近年来加大了对道教文化的保护力度。例如,龙凤庵被列为“庆元县文物保护点”,每年拨出专款进行修缮;同时,政府还组织编写了《庆元道教文化志》,系统整理了庆元道教的历史、人物、仪式等资料。这些措施,为庆元道教的传承奠定了坚实的基础。

结语:庆元道教的“活态”价值

庆元道教的魅力,在于它从未脱离过民间生活。从五代的马氏姐妹到宋代的吴十五,从明清的龙凤庵到现代的齐大师,庆元道教始终与村民的生产、生活、信仰紧密结合。它不仅是一种宗教信仰,更是庆元人“顺应自然、济世救人”的生活智慧。

作为浙南山区的“香菇之乡”,庆元的道教文化与香菇产业、民俗文化交织成独特的文化景观。这种“活态”的文化传承,不仅为庆元的经济发展注入了文化动力,更为我们理解“道教与民间社会”的关系提供了生动的案例。

相信在未来,庆元道教将继续在百丈山的晨雾中、在香菇的香气里、在村民的祈福声中,传承下去,成为庆元文化的重要组成部分。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光

参考资料

1. 《庆元县志(1991 – 2010年)》,庆元县地方志编纂委员会编,浙江人民出版社,2012年。

2. 《光绪庆元县志》,林步瀛修,史恩绪纂,清光绪三年(1877年)刻本。

3. 《丽水道教斋醮科仪及其音乐研究》,王芳著,丽水学院学报,2018年。

4. 《在庆元,新年上香祈福可去这几个地方!》,搜狐网,2018年。

5. 《浙江丽水市庆元县哪里有算命比较灵验的地方、详细地址、位置在哪里;》,列表网,2023年。