在中国传统艺术长河中,文人画如同一颗璀璨的明珠,它不仅是笔墨技法的展现,更是文人墨客精神世界的外化。这种诞生于宋代、成熟于元明的绘画形态,深深扎根于儒释道三教合流的文化土壤,其文化内涵远超视觉审美范畴,成为中国传统哲学思想的具象载体。

儒家思想作为中国传统文化的主流,其“仁”的核心理念与“文以载道”的教化传统,为文人画注入了厚重的伦理内涵。文人画家多为士大夫阶层,他们将绘画视为“修齐治平”的延伸,通过笔墨传递儒家的道德理想。

北宋画家张择端的《清明上河图》便是典型例证。这幅长卷以细腻的笔触描绘了汴京的繁华景象,看似是市井生活的记录,实则蕴含着儒家对“和谐社会”的追求。画中各行各业的人们各安其位,商贩诚信经营,官吏勤政爱民,这种“有序”的社会图景,正是儒家“礼治”思想的视觉化表达。正如《论语·颜渊》中所说:“君子之德风,小人之德草,草上之风必偃”,文人画中的“秩序感”,本质上是儒家伦理精神的外显。

道家的“天人合一”思想与“逍遥游”的精神境界,是文人画“意境”美学的重要源头。道家主张“道法自然”,强调人与天地万物的和谐统一,这种思想在文人画中体现为对“自然之美”的推崇与对“自由精神”的追求。

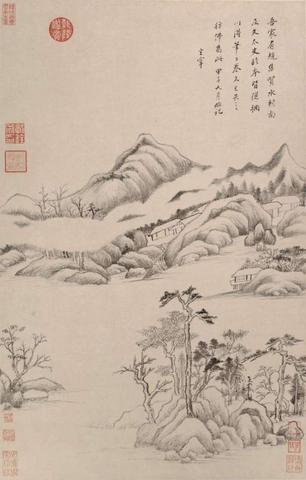

元代画家倪瓒的作品堪称道家思想的典范。他的山水画多以“逸笔草草”的技法,描绘荒寒孤寂的江南山水。画面中没有繁琐的细节,只有简淡的笔墨与空旷的意境,却传递出“天地与我并生,万物与我为一”的道家哲思。正如倪瓒所言:“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳”,这种“不求形似”的创作理念,正是道家“自然无为”思想的体现。

佛教尤其是禅宗的“空寂”思想,为文人画带来了独特的精神超越性。禅宗主张“直指人心,见性成佛”,强调通过内心的顿悟达到对世俗的超越,这种思想在文人画中表现为对“空寂之美”的追求与对“禅意”的营造。

明代画家董其昌的“南北宗论”便深受禅宗影响。他将绘画分为“南宗”与“北宗”,认为南宗画家多为文人,其绘画注重“顿悟”与“禅意”,而北宗画家多为职业画家,注重技法与形似。董其昌的绘画作品多以淡墨为主,画面简洁空灵,仿佛蕴含着无限的禅机。正如他所说:“画之道,所谓宇宙在乎手者,眼前无非生机”,这种“生机”并非来自外界的繁华,而是来自内心的空寂与顿悟。

文人画作为中国传统艺术的代表,其文化内涵是儒释道三教合流的结晶。它不仅是笔墨技法的传承,更是文人精神世界的展现。在当今时代,文人画的“意境”“逸气”“禅意”等理念,依然对我们的审美追求与精神生活具有重要的启示意义。正如著名学者徐复观所说:“中国的文人画,是中国文化精神的最高表现”,这种精神表现,将永远在中国文化的长河中熠熠生辉。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光