在快节奏、高压力的现代生活中,人们常常陷入“身心灵失衡”的困境——身体疲惫于加班熬夜,心理焦虑于功利追逐,精神迷茫于价值虚无。此时,传统哲学中的“性命双修”思想,或许能为我们提供一剂平衡的“良药”。

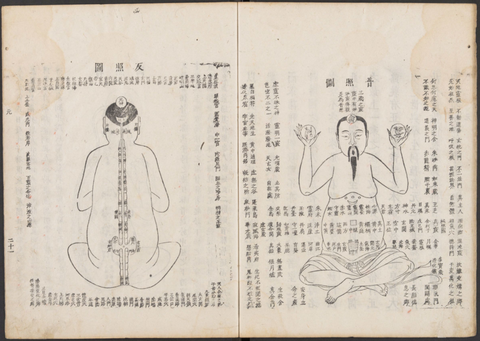

“性命双修”是道教内丹术的核心概念,同时也被佛教、国学所吸收融合。道教认为,“性”指精神、心性,“命”指身体、生命,二者需同步修炼才能达到“天人合一”的境界(《道德经》中“载营魄抱一”的思想可视为其源头)。佛教虽不直接提“性命”,但“定慧双修”(禅定修命、智慧修性)与“性命双修”异曲同工,强调通过禅修调伏身心,实现明心见性(《六祖坛经》“明心见性,见性成佛”)。国学中的儒家则通过“修身齐家”将身心修炼与社会责任结合,如《大学》“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”,其“修身”实则包含了心性的涵养与身体的养护。

一、“性”的修炼:在浮躁中守心

现代社会,信息爆炸、欲望膨胀,人们的“心”常常被外界牵引,陷入焦虑、抑郁的情绪泥潭。道教的“修性”强调“炼心”,通过静坐、冥想等方式,让心从“向外求”转向“向内观”。如《庄子·大宗师》中“坐忘”的境界——“堕肢体,黜聪明,离形去知,同于大通”,就是要放下对身体的执着、对知识的贪恋,回归内心的平静。佛教的“观心”则更强调“觉察”,通过“四念处”(观身不净、观受是苦、观心无常、观法无我)观察自己的起心动念,从而摆脱情绪的控制。这种“性”的修炼,对现代人大有裨益:当我们学会“守心”,就能在加班的疲惫中保持内心的平和,在社交媒体的“比较焦虑”中守住自我的价值。

二、“命”的修炼:在忙碌中惜身

现代生活中,“996”“007”成为常态,很多人以“牺牲健康”为代价换取事业的成功。道教的“修命”强调“养身”,注重饮食、作息、运动的调和。如《黄帝内经》“饮食有节,起居有常,不妄作劳”,就是要让身体顺应自然规律;内丹术中的“导引术”“太极拳”则通过动静结合的方式,调和气血、增强体质。佛教虽主张“四大皆空”,但也强调“借假修真”——身体是修行的载体,需好好养护(《杂阿含经》“若人欲了知,三世一切佛,应观法界性,一切唯心造”,但“心”需依附于“身”才能修行)。这种“命”的修炼,提醒我们:身体是“革命的本钱”,没有健康的身体,再大的事业、再多的财富都失去了意义。

三、“双修”的智慧:在平衡中前行

“性命双修”的核心是“平衡”——既不忽视身体的养护,也不放弃心性的提升。现代社会,很多人要么过度追求“身”的享受(如暴饮暴食、沉迷娱乐),要么过度追求“心”的超越(如忽视身体的疲惫去加班),都是“失衡”的表现。道教的“内丹术”强调“性命同修”,如张三丰《无根树》中“性要悟,命要传,休道迷徒说汞铅”,就是说心性的领悟与生命的传承(身体的养护)要同时进行。佛教的“定慧双修”也强调“止观双运”——“止”是让心安定(修命),“观”是让心觉醒(修性),二者结合才能达到“涅槃”的境界。这种“双修”的智慧,告诉我们:现代生活需要“平衡”——既要努力工作,也要照顾好身体;既要追求物质的满足,也要注重精神的成长。

四、“性命双修”对现代生活的具体启示

1. **工作与生活的平衡**:不要为了工作而牺牲健康,也不要为了生活而放弃工作,要找到二者的平衡点(如“朝九晚五”的工作时间、“周末休息”的生活方式)。

2. **物质与精神的平衡**:不要过度追求物质的享受(如名牌衣服、豪华汽车),也不要忽视精神的需求(如读书、旅行、陪伴家人),要让物质为精神服务。

3. **自我与他人的平衡**:不要过度关注自我(如自私自利、以自我为中心),也不要忽视他人的需求(如帮助他人、关爱社会),要在自我与他人之间找到平衡。

“性命双修”不是一种“出世”的哲学,而是一种“入世”的智慧——它告诉我们,在现代生活中,我们可以通过“修性”来保持内心的平静,通过“修命”来保持身体的健康,从而实现“身心灵”的平衡,过上幸福、充实的生活。正如南怀瑾先生所说:“真正的修行,是在生活中修,在工作中修,在待人接物中修。” 让我们从“性命双修”的传统智慧中汲取力量,在现代生活中找到属于自己的“平衡之道”。

参考资料

1. 《道德经》

2. 《六祖坛经》

3. 《大学》

4. 《庄子·大宗师》

5. 《黄帝内经》

6. 张三丰《无根树》

7. 南怀瑾《论语别裁》

【原创不易】转载交流请联系玄门之光