在物欲横流的现代社会,占有欲像一把无形的枷锁,束缚着人们的心灵。从对名牌包、豪车的狂热追求,到对权力、名声的不择手段争夺,甚至对手机、社交账号的过度依赖,我们似乎陷入了“拥有越多越幸福”的迷局。然而,佛教中的“取缘有”思想,为我们提供了一把破解占有欲的钥匙,让我们重新审视“拥有”与“幸福”的关系。

一、“取缘有”:佛教对“占有”的底层逻辑拆解

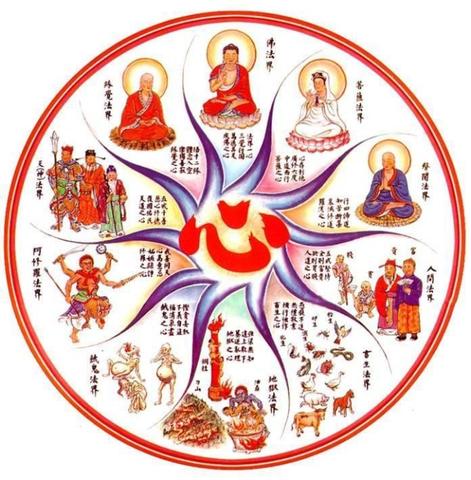

“取缘有”源自佛教“十二因缘”(无明→行→识→名色→六入→触→受→爱→取→有→生→老死)的核心链条,其中“取”与“有”是连接“爱”(欲望)与“生”(轮回)的关键环节。

– “取”:执着的欲望驱动

“取”(Upādāna)意为“抓取”“执着”,是对“爱”(Tṛṣṇā,欲望)的强化——当我们对某种事物产生渴望(如想要一辆豪车),便会陷入“必须拥有它”的执着,甚至为了得到而不择手段(如加班熬夜赚钱、欺骗他人)。这种“取”不是简单的需求,而是“贪爱”的升级,是对“自我”的扩张(认为“拥有它=我更有价值”)。

– “缘”:因果的条件链条

“缘”(Pratītyasamutpāda)是佛教的核心思想,指一切事物都由“因”(内在动力)与“缘”(外在条件)和合而生。“取缘有”的意思是:执着的“取”作为“因”,加上各种外在条件(如经济能力、社会环境),便会产生“有”(Bhava)——即“存在的状态”或“业力的结果”。比如,当我们执着于“要赚很多钱”(取),加上努力工作(缘),便会得到“财富”(有);但这种“有”并非永恒,一旦失去(如破产),便会陷入痛苦。

– “有”:虚幻的“拥有”本质

佛教认为,所有的“有”都是“无常”(Anitya)的——财富会流失,权力会过期,名声会褪色,甚至我们的身体都会衰老死亡。“取缘有”的真相是:我们所执着的“拥有”,不过是因缘和合的暂时现象,并非“属于我”的永恒之物。就像我们买了一辆车,看似“拥有”了它,但实际上我们只是“使用”它一段时间,最终它会被卖掉、报废,回归尘土。

二、现代人的占有欲:“取”的异化与“有”的陷阱

现代人的占有欲,本质上是“取”的异化——我们从“为了生活需要而拥有”,变成了“为了占有而占有”。这种异化带来了三大痛苦:

– “拥有”的焦虑

为了保持“有”,我们不得不付出更多的时间、精力甚至健康(如加班赚钱买房子,结果累出重病);同时,我们时刻担心失去(如担心股票下跌、职位被取代),陷入“患得患失”的循环。

– “比较”的痛苦

占有欲往往源于“比别人多”的心理(如“我的包比同事的贵”“我的房子比朋友的大”)。这种比较让我们永远不满足——当我们拥有了A,便会想要更好的B,陷入“欲望的无底洞”。

– “自我”的迷失

我们把“拥有的东西”等同于“自我”(如“我是开豪车的人”“我是住豪宅的人”),一旦失去这些东西,便会觉得“自我”崩塌(如破产后陷入抑郁)。

三、“取缘有”对现代人的启示:从“占有”到“放下”

佛教的“取缘有”不是要我们“完全不拥有”,而是要我们“不执着于拥有”。它给现代人的启示在于:真正的幸福,不是来自“拥有更多”,而是来自“放下执着”。

– 启示一:看清“有”的虚幻,减少“取”的冲动

当我们想要占有某样东西时,可以问自己:“这件东西真的是‘我的’吗?”“它能永远陪伴我吗?”比如,我们买了一部新手机,看似“拥有”了它,但实际上它只是“暂时属于我”——几年后它会被淘汰,变成电子垃圾。看清这一点,我们便会减少对“新手机”的执着,转而关注它的“使用价值”(如方便沟通),而不是“占有价值”(如炫耀)。

– 启示二:活在“缘”的当下,放下“未来的占有”

“取缘有”告诉我们,所有的“有”都依赖于“缘”(条件)。与其为了“未来的占有”(如“以后要买更大的房子”)而牺牲当下的生活(如忽略家人、放弃兴趣),不如关注“当下的缘”——比如,现在有一个温馨的小房子,有家人陪伴,有喜欢的工作,这些“当下的有”才是真正的幸福。正如《金刚经》所说:“应无所住而生其心”——不要执着于未来的“有”,而是活在当下的“缘”中。

– 启示三:追求“内心的有”,替代“外在的有”

佛教认为,真正的“有”不是外在的物质,而是内心的平和与智慧(如“慈悲”“正念”“禅定”)。当我们把精力从“占有外在的东西”转向“培养内心的品质”,便会发现:内心的“有”才是永恒的,不会因为外在的失去而消失。比如,一个有慈悲心的人,即使没有很多钱,也会因为帮助别人而感到幸福;一个有正念的人,即使没有豪车,也会因为享受步行的乐趣而感到满足。

四、结语:从“取缘有”到“无住生心”

现代人的占有欲,本质上是对“永恒”的追求——我们希望“拥有的东西”永远属于自己,希望“自我”永远强大。但“取缘有”告诉我们:没有永恒的“有”,只有永恒的“变化”。真正的自由,不是“拥有更多”,而是“放下对拥有的执着”。

就像《心经》所说:“色即是空,空即是色”——外在的“有”(色)本质上是“空”(没有永恒的本质),而“空”并不是“什么都没有”,而是“不执着于有”的状态。当我们放下对“有”的执着,便会发现:真正的幸福,来自于内心的平和与满足。

参考资料

1. 《杂阿含经》(十二因缘部分)

2. 《金刚经》(“应无所住而生其心”)

3. 《心经》(“色即是空,空即是色”)

4. 印顺法师《佛教基本教义》(“取缘有”的解读)

【原创不易】转载交流请联系玄门之光