清晨的地铁上,年轻人盯着手机里的职场攻略,眉头紧锁;办公室里,白领们对着KPI表格计算绩效,手心冒汗;深夜的卧室里,中年人翻看着孩子的成绩单,辗转难眠。我们似乎总在“追求”什么,却又总在“得到”后陷入新的迷茫——为什么越努力抓住,越觉得心像被掏空了一样?

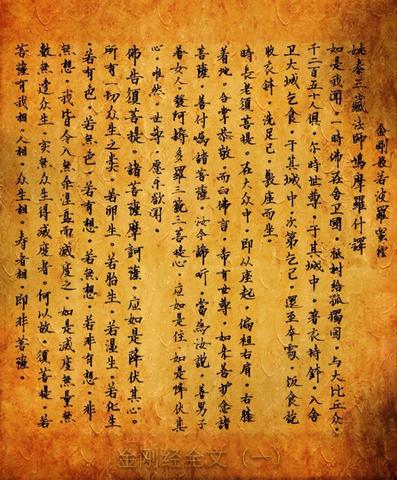

两千多年前,《金刚经》里的一句“应无所住而生其心”,或许早已为当代人的困境写下了答案。这句话不是佛教的“玄理”,而是关于“如何活着”的智慧,甚至与当代哲学、心理学的研究不谋而合。

一、“应无所住而生其心”:不执着,才是真心的起点

要理解这句话,得先回到《金刚经》的上下文。经中说:“菩萨于法,应无所住,行于布施。”这里的“法”,指的是一切事物、观念、情绪——无论是金钱、名利,还是“我是成功人士”“我很失败”的标签,都是“法”。“无所住”,就是不执着于这些“法”,不把它们当成“永恒不变的真理”。

而“生其心”,不是“没有心”,而是生起清净、慈悲、智慧的真心。就像镜子照东西:镜子不会执着于照过的花、鸟、人,它只是如实反映,但当新的事物出现时,它又能立刻照见——这就是“无所住而生其心”。

南怀瑾先生在《金刚经说什么》里解释:“‘无所住’是放下,‘生其心’是提起。放下的是执着,提起的是责任。”比如,我们工作不是为了“赚更多钱”(执着于名利),而是为了“做好这件事”(生起对工作的真心);爱一个人不是为了“占有他”(执着于关系),而是为了“让他幸福”(生起对他人的慈悲)。

二、当代哲学视角:从“执着”到“解放”的思维革命

“应无所住而生其心”的智慧,与当代哲学的“去蔽”“解放”思想高度契合。

海德格尔的现象学认为,现代人常常被“存在者”(比如金钱、地位、标签)遮蔽,看不到“存在本身”(比如生活的本质、生命的意义)。“无所住”就是“去蔽”——把覆盖在“存在本身”上的“执着”擦掉,让我们看到事物的本来面目。比如,当我们不再执着于“我是名校毕业生”这个标签,才能真正发现自己的兴趣和潜力(存在本身)。

存在主义哲学家萨特说:“人是自由的,因为他没有本质,只有存在。”“无所住”就是拒绝被“本质”(比如“我是内向的人”“我不擅长社交”)束缚,而是通过“选择”(生其心)创造自己的本质。比如,一个被贴上“内向”标签的人,依然可以选择主动和别人交流(生其心),因为他知道“内向”不是他的全部。

三、心理学解读:正念与真心的共鸣

“应无所住而生其心”,几乎就是当代正念疗法(Mindfulness)的核心。

正念疗法强调“不评判地觉察当下”——比如,当你感到焦虑时,不是去对抗它(“我不应该焦虑”),而是如实觉察它(“哦,我现在很焦虑”),然后让它自然流逝。这就是“无所住”。而当你放下对焦虑的执着,就能生起“解决问题的勇气”(生其心)——比如,焦虑是因为工作没做完,那就去做工作,而不是沉浸在“我很焦虑”的情绪里。

积极心理学之父塞利格曼说:“幸福不是追求出来的,而是当你专注于有意义的事情时,自然产生的。”“无所住”就是放下对“幸福”的执着(比如“我必须赚够100万才幸福”),“生其心”就是专注于有意义的事情(比如照顾家人、帮助别人、做自己喜欢的事),而幸福就会在这个过程中出现。

四、生活中的实践:如何让“无所住”成为日常的智慧

“应无所住而生其心”不是“看破红尘”,而是“活在当下”的智慧。我们可以从以下小事做起:

- 工作时:不执着于“结果”,专注于“过程”:比如,写方案时,不是想着“这个方案能不能让老板满意”,而是想着“如何把方案写得更清晰、更有用”。当你专注于过程,结果往往会更好。

- 人际关系中:不执着于“评价”,真诚对待他人:比如,和朋友聊天时,不是想着“我要说什么才能让他觉得我很厉害”,而是想着“他现在需要什么?我能帮他什么?”真诚的关系,比“厉害的形象”更长久。

- 情绪管理:不执着于“负面情绪”,允许它存在:比如,当你感到悲伤时,不是说“我不应该悲伤”,而是说“我现在很悲伤,没关系,悲伤也是生活的一部分”。当你接纳悲伤,它就会慢慢消失,然后生起“重新开始的力量”。

结语:在喧嚣中保持真心,才是最珍贵的“修行”

今天的我们,生活在一个“加速时代”:信息爆炸、竞争激烈、欲望膨胀。但“应无所住而生其心”告诉我们:真正的幸福,不是抓住更多,而是放下不必要的执着;真正的智慧,不是算计更多,而是生起纯粹的真心。

就像《金刚经》里说的:“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。”当我们把“梦幻泡影”般的执着放下,就能看到生活的本来面目——它或许不完美,但足够真实;它或许不繁华,但足够温暖。

愿我们都能在喧嚣中保持一颗“无所住”的真心,活出属于自己的精彩。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光

参考资料

1. 《金刚经》(鸠摩罗什译本);

2. 南怀瑾:《金刚经说什么》;

3. 宗萨蒋扬钦哲仁波切:《正见》;

4. 海德格尔:《存在与时间》;

5. 萨特:《存在与虚无》;

6. 塞利格曼:《真实的幸福》。