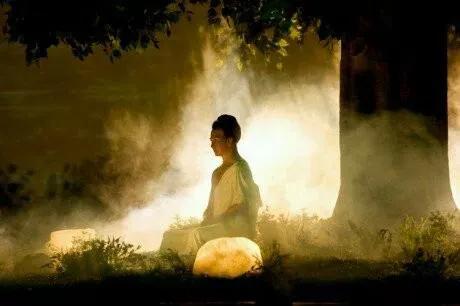

清晨的地铁上,有人捧着《金刚经》默念;办公室里,有人在键盘间隙练习深呼吸;晚饭后,有人对着窗外的月亮打太极——这些场景里,“修行”不再是深山古寺的专利,正悄悄嵌入普通人的生活纹理。当我们谈论“修行与日常生活结合”时,其实是在问:如何让抽象的哲学智慧,变成可触摸的生活方式?

从佛教、道教到国学,三家思想虽各有脉络,却都指向同一个答案:修行的本质,是“日常的觉醒”。

一、佛教:在“人间烟火”里做“本分事”

佛教传入中国后,逐渐从“山林佛教”转向“人间佛教”。印顺法师曾说:“人间佛教,是佛说的,是中国佛教的,是适应时代的。”这种转向,恰恰回应了普通人“如何在生活中修行”的困惑。

什么是“人间佛教”的生活修行?其实就是“做好本分事,守住平常心”。比如,吃饭时专注于米粒的香气,工作时认真完成每一项任务,和家人相处时保持耐心——这些看似平凡的举动,都是“修行”。《杂阿含经》里讲“比丘在世法中,如法求财,供养父母,供给妻子,朋友眷属”,意思是说,出家人尚且要在世俗生活中尽责任,普通人更应在日常职责里践行“善”。

当代禅师净慧长老提出“生活禅”,主张“在生活中修行,在修行中生活”。他举过一个例子:“有人问我,怎样才能成佛?我说,你把当下的事做好,就是成佛。”比如,打扫房间时,不是为了完成任务,而是专注于每一个动作,感受扫帚与地面的接触,这就是“生活禅”的修行。

二、道教:在“日用常行”里合“自然之道”

道教讲“道法自然”,这里的“自然”不是指大自然,而是“本来的样子”。修行不是要改变生活,而是要回到生活的本来状态。《道德经》里说“治大国若烹小鲜”,意思是治理国家就像煮小鱼,不能过度折腾,修行也是一样,不能脱离日常。

道教的“日常修行”强调“顺应自然”。比如,起床要顺应太阳的升起,吃饭要顺应身体的需求,睡觉要顺应月亮的变化。《庄子·养生主》里的庖丁解牛,就是“顺应自然”的典范:“依乎天理,批大郤,导大窾,因其固然”,他不是用刀去砍骨头,而是顺着骨头的缝隙走,所以刀用了十九年还是新的。修行也是如此,顺着生活的“缝隙”走,不勉强,不执着,就是“道法自然”。

道教还有“日用常行皆是道”的说法。比如,洗脸时感受水的温度,走路时感受脚与地面的接触,说话时感受气息的流动——这些日常的小细节,都是“道”的体现。正如清代道士刘一明所说:“道在日用常行中,不必远求。”

三、国学:在“知行合一”里做“践行者”

国学中的“修行”,更多强调“知行合一”。王阳明说:“知是行的主意,行是知的功夫;知是行之始,行是知之成。”意思是,知识是行动的指导,行动是知识的落实,只有把知识变成行动,才算真正的“修行”。

比如,“孝”是国学中的重要思想,不是要背诵《孝经》,而是要在日常生活中照顾父母的饮食起居,关心他们的情绪变化。《论语·为政》里说“今之孝者,是谓能养。至于犬马,皆能有养;不敬,何以别乎?”意思是,赡养父母不是给他们吃穿,而是要有恭敬之心,这就是“知行合一”的修行。

国学中的“礼乐”也强调“生活化”。比如,吃饭时要坐端正,说话时要讲礼貌,这些看似繁琐的礼仪,其实是在培养人的敬畏之心和同理心。《礼记·曲礼》里说“礼之用,和为贵”,意思是礼的作用是让人和谐相处,这就是“礼乐生活化”的修行。

结语:修行是“活在当下”的艺术

无论是佛教的“人间烟火”,道教的“日用常行”,还是国学的“知行合一”,都在告诉我们:修行不是“脱离生活”,而是“深入生活”;不是“改变生活”,而是“接纳生活”。就像一位禅师说的:“修行就是吃饭时吃饭,睡觉是睡觉,工作时工作。”

当我们在地铁上默念《金刚经》时,不是为了“显示修行”,而是为了让心安静下来;当我们在办公室里练习深呼吸时,不是为了“逃避工作”,而是为了让自己更专注;当我们晚饭后打太极时,不是为了“长生不老”,而是为了感受身体与自然的连接——这些,都是修行与日常生活的结合。

修行,其实就是“活在当下”的艺术。

参考资料

1. 《杂阿含经》

2. 印顺法师:《人间佛教论集》

3. 净慧长老:《生活禅钥》

4. 《道德经》

5. 《庄子·养生主》

6. 刘一明:《道书十二种》

7. 王阳明:《传习录》

8. 《论语·为政》

9. 《礼记·曲礼》

【原创不易】转载交流请联系玄门之光