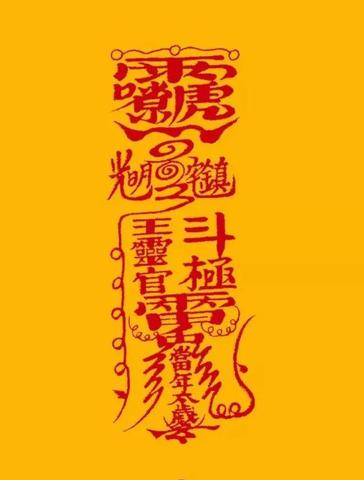

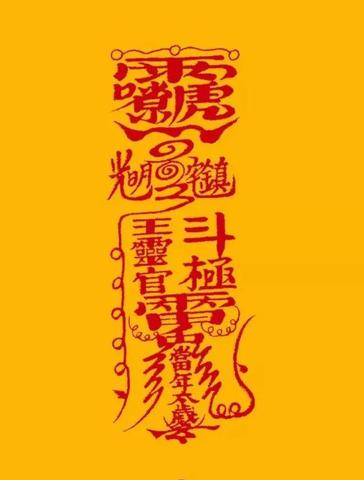

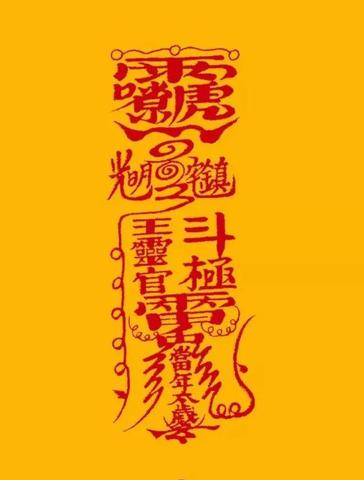

清晨的巷子里,卖香火的老太太摊前摆着一叠叠黄纸,上面用朱砂画着扭曲的符号——那是民间俗称的”符”。春节时,家家户户的门上除了春联,往往还贴着”门神符”;孩子受了惊吓,老人会烧一张”收惊符”灰泡水喝;甚至盖房子动土,也要在墙角贴张”镇宅符”。这些看似神秘的符纸,实则是道教符箓文化与民间信仰深度融合的产物,它们像一把钥匙,打开了民间精神世界的隐秘角落。

一、符箓的起源:从道教经典到民间符号

符箓文化的根在道教。《太平经》中说:”符者,神之使也;箓者,人之契也。” 早期道教认为,符箓是沟通人神的媒介,通过书写特定的符号(符)和咒语(箓),可以召唤神灵、驱邪避凶。比如《抱朴子·内篇》记载,葛洪曾用”太清符”治好了乡人 的重病,从此符箓在民间声名远扬。

随着道教的世俗化,符箓逐渐走出道观,进入民间生活。民间艺人模仿道教符箓的样式,创造出更符合大众需求的”民间符”——比如将”福”字与符箓符号结合,变成”福符”;将”寿”字融入符纸,成为”寿符”。这些符纸不再是道教徒的专属,而成为普通百姓表达信仰的工具。

二、符箓的功能:民间信仰中的”实用魔法”

在民间信仰中,符箓的核心功能是”实用”。它像一把”万能钥匙”,能解决生活中的各种难题:

-

驱邪避凶

民间认为,孩子”撞了邪”会发烧哭闹,用”收惊符”烧灰泡水喝,就能把”邪祟”赶走;家里闹老鼠,贴张”驱鼠符”在墙角,老鼠就会”闻符而逃”。

-

祈福求吉

春节贴”门神符”,是希望门神保佑全家平安;结婚时贴”喜符”,是祈求婚姻幸福;做生意的人挂”招财符”,是希望生意兴隆。

-

治病疗伤

民间有”符水治病”的传统,比如用”治病符”烧灰泡温水,给感冒的人喝,认为”符水”能”驱走病气”。

这些功能看似”迷信”,实则反映了民间对”控制不确定性”的渴望。在医疗条件落后的古代,符箓是百姓对抗疾病、灾难的”心理武器”;在现代社会,符箓依然是人们寻求心理安慰的方式——比如考试前贴”文昌符”,求职时挂”求职符”,都是希望通过符箓获得”好运”。

三、符箓与民间信仰的融合:符号认同与文化传承

符箓之所以能深入民间信仰,关键在于它的”符号认同”。符箓的符号(如八卦、太极、符咒)是中国传统文化的核心符号,能引发民间的文化共鸣。比如,”八卦符”中的八卦符号,源于《周易》,是民间认知中”天地万物”的象征;”太极符”中的太极图,是”阴阳平衡”的象征,符合民间”求稳”的心理。

此外,符箓的”可传播性”也促进了它与民间信仰的融合。符纸制作简单,成本低廉,普通百姓都能制作和使用;符箓的”口语化”咒语(如”急急如律令”),容易记忆和传播。这些特点让符箓成为民间信仰的”传播载体”——比如,妈祖信仰中,妈祖的”灵符”被信徒带到世界各地,成为妈祖文化的象征;关帝信仰中,”关帝符”被商人挂在店铺里,成为”诚信”的象征。

四、当代视角:符箓文化的传承与民间信仰的变迁

在当代社会,符箓文化并没有消失,反而以新的形式存在:

-

数字化符箓

随着互联网的发展,”电子符”应运而生。比如,在微信朋友圈里,有人转发”电子招财符”,希望”转发即得好运”;在短视频平台上,有人发布”画符教程”,教网友画”解压符”。

-

文创产品

符箓成为文创产品的设计元素,比如”符纸笔记本”、”符纸书签”、”符纸手机壳”,这些产品将符箓的”神秘性”与”实用性”结合,受到年轻人的喜爱。

-

非遗保护

一些地方将”符箓制作技艺”列入非物质文化遗产,比如福建的”妈祖灵符制作技艺”、江西的”龙虎山符箓制作技艺”,通过保护技艺,传承符箓文化。

结语:符纸里的文化密码

符箓文化对民间信仰的影响,不仅仅是”符号”的传播,更是”精神”的传承。它像一座”桥梁”,连接了道教的神圣世界与民间的世俗世界;像一面”镜子”,反映了民间对”幸福”、”平安”、”健康”的追求。在当代社会,我们应该以”文化遗产”的视角看待符箓文化,挖掘其背后的文化价值,让这一古老的文化符号继续陪伴我们的生活。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光

参考资料

《太平经》

《抱朴子·内篇》

《道教符箓文化研究》(作者:李刚)

《民间信仰与道教文化》(作者:王秋桂)

《中国符箓史》(作者:刘仲宇)