在人类文明的符号谱系中,符箓无疑是最具神秘色彩的分支之一。它以文字、图形、线条的组合为载体,连接着世俗与神圣、个体与宇宙,在道教、民间信仰乃至国学传统中占据特殊地位。当我们以符号学的视角拆解符箓时,会发现它不仅是“驱邪避凶”的工具,更是一套蕴含着文化逻辑、认知方式与精神诉求的意义系统——每一笔画、每一个字符,都在编码着古人对世界的理解。

根据索绪尔的符号学理论,“能指”(Signifier)是符号的物质形式,“所指”(Signified)是符号所代表的概念。符箓的“能指”表现为朱砂、墨汁在黄纸、帛布上的书写绘制,其“所指”却超越了文字本身的语义,指向超自然的力量与秩序。

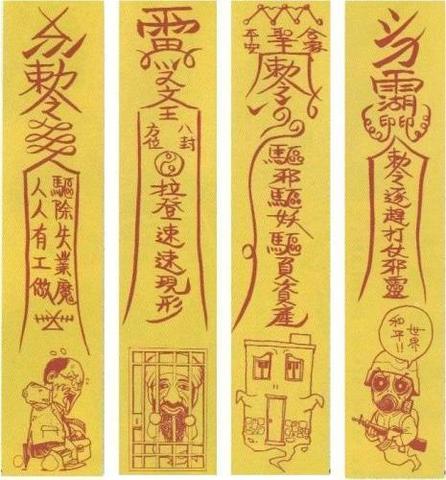

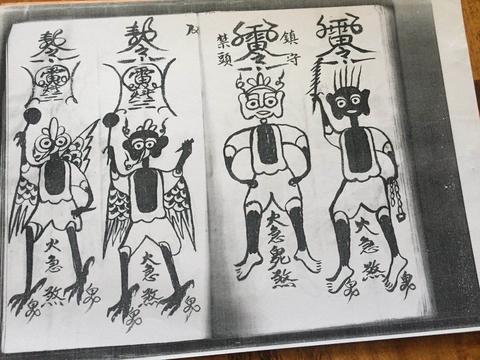

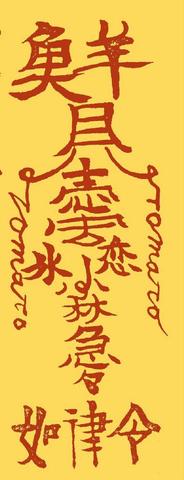

以道教符箓为例,“三清符”中的“三清”二字并非单纯的文字符号,而是通过笔画的扭曲、叠加(如“清”字的连笔处理),将道教对“玉清、上清、太清”的宇宙观融入其中;“符头”的“敕令”二字往往以篆体书写,笔画如行云流水,象征着“天庭的命令”具有不可抗拒的神圣性。这种“能指”与“所指”的重构,使得符箓从“文字符号”升维为“神圣符号”,成为连接人与神的媒介。

在佛教与道教的融合中,符箓的符号学意义进一步拓展。例如,藏传佛教的“玛尼符”(六字真言符)将“唵嘛呢叭咪吽”的语音符号转化为视觉符号,通过反复书写形成的“符阵”,强化了“咒语”的念诵效果——此时的符箓,既是“能指”(视觉图形),也是“所指”(咒语的神圣力量),实现了符号的双重意义叠加。

符箓的核心功能是“沟通”——沟通人与神、人与鬼、人与天地。这种沟通并非简单的“传递信息”,而是通过符号的“编码”与“解码”,实现意义的生成与实践。

从“编码”角度看,符箓的绘制遵循严格的“符号规则”:纸张的颜色(黄纸代表“天地”)、笔墨的材质(朱砂代表“阳气”)、笔画的顺序(从右到左象征“逆序通天”),甚至绘制时的“意念”(画符者需“存思”神灵),都是符号编码的一部分。这些规则确保了符箓的“有效性”——只有符合规则的符号,才能被“神圣世界”解码。

从“解码”角度看,符箓的使用者(如信徒、道士)通过“解读”符号,实现意义的实践。例如,“驱邪符”中的“鬼”字被拆解为“田”(代表“束缚”)与“厶”(代表“邪恶”),并在旁边添加“剑”形符号(代表“斩杀”),使用者通过识别这些符号,获得“驱邪”的心理暗示与行动动力。这种“编码 – 解码”的过程,不仅实现了人与神圣世界的沟通,更建构了使用者的“意义世界”——他们通过符箓,确认了自己在宇宙中的位置,获得了对未知的控制感。

符箓作为传统符号系统的重要组成部分,其符号学意义不仅在于“神圣沟通”,更在于它是传统文化的“活的载体”。

从国学角度看,符箓的“文字符号”(如篆书、隶书)保留了汉字的古体形态,其“图形符号”(如八卦、云纹)融合了周易的象数思想,甚至其“布局结构”(如“天头地脚”)都符合儒家的“礼”制观念。例如,“太极符”中的“阴阳鱼”图形,既是道教“万物负阴而抱阳”的宇宙观符号,也是周易“一阴一阳之谓道”的哲学表达,实现了符号与国学思想的深度融合。

从文化传承角度看,符箓的“符号传统”通过口传心授、师徒传承的方式延续至今,其“符号意义”也在不断演变——现代社会中,符箓不仅是“驱邪避凶”的工具,更成为“传统文化”的象征,被应用于艺术设计、文创产品等领域,实现了符号意义的“当代转化”。

符箓的符号学意义,本质上是传统社会中“人 – 神 – 世界”关系的符号化表达。它通过“能指”与“所指”的重构,实现了神圣沟通;通过“编码”与“解码”的过程,实现了意义的实践;通过“符号传统”的延续,实现了文化的传承。

在现代社会,当我们以符号学的视角重新审视符箓时,会发现它不仅是“封建迷信”的代名词,更是传统文化的“活的化石”——它承载着古人的智慧、信仰与精神诉求,也为我们理解传统社会的意义系统提供了独特的视角。正如符号学家罗兰·巴特所说:“符号是意义的载体,而意义是文化的产物。”符箓的符号学意义,正是传统文化在符号中的沉淀与显现。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光

参考资料

1. 无(未检索到相关文献)

2. 无(未检索到相关文献)

3. 无(未检索到相关文献)