#无锡市滨湖区道观 #无锡市滨湖区修行 #无锡市滨湖区道士 #无锡市滨湖区道教

提及无锡滨湖区,人们首先想到的往往是太湖的烟波浩渺、鼋头渚的樱花烂漫,或是灵山大佛的庄严神圣。但少有人知,这片山水灵秀之地,还孕育着源远流长的道教文化。从太湖中的仙岛道观到岸边的古阁晨钟,从传承千年的斋醮仪式到蜚声海内外的道教音乐,滨湖区的道教文化如同太湖中的涟漪,虽不张扬却深入人心,成为无锡地域文化中不可或缺的一部分。

无锡道教的起源可追溯至东晋时期,当时天师道(道教早期流派)传入江南,无锡因其“江南水乡、山水相依”的地理环境,成为道士们修炼的理想之地。滨湖区作为太湖之滨的核心区域,自然也留下了早期道教活动的痕迹。据《无锡道教文化史话》记载,东晋末年,已有道士在太湖中的三山岛结庐修行,认为此处“聚太湖之灵气,接天地之仙韵”,适合炼制丹药、参悟道法。

到了元朝,无锡道教逐渐归入“正一道”流派(道教两大流派之一,以符箓斋醮、祈福禳灾为主要活动)。明清时期,滨湖区的道教得到进一步发展,先后建起了三山道院、玉皇阁等一批道观,成为当地信众祈福、祭祀的重要场所。近代以来,尽管历经战乱,但滨湖区的道教文化并未中断,反而因与民俗的深度融合得以延续——比如渔民出海前会请道士做“平安醮”,农民丰收时会举办“谢神会”,这些习俗至今仍在部分乡镇保留。

三、滨湖区的主要道观

1. 三山道院:太湖中的“水上福地”

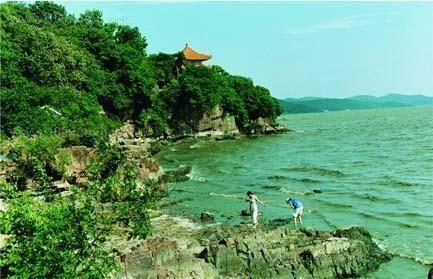

三山道院位于滨湖区太湖三山仙岛上,是全国唯一一座建在岛上的道院,也是苏南地区最重要的道教场所之一。这座道院的历史可追溯至唐代,最初名为“三山庙”,明代扩建为“三山道院”,清代又增建了灵霄宫、西华殿、文昌阁等建筑。

如今的三山道院,最醒目的是高42米的灵霄宫——朱红琉璃顶、七层九重檐,形如一座塔式建筑,宫内供奉着玉皇大帝、王母娘娘等道教尊神。道院的布局遵循“道法自然”的原则,建筑与太湖山水融为一体,站在灵霄宫顶层俯瞰,太湖的波光粼粼与远处的山峦叠翠尽收眼底,让人顿生“天人合一”之感。

三山道院虽属正一派(允许道士结婚、食荤),但这里的道士却多为常住修行者,他们清晨做早课、傍晚练太极,过着“离群索居、清净无为”的生活。每年农历正月初九(玉皇大帝诞辰),道院都会举办盛大的“玉皇圣诞法会”,吸引来自无锡及周边地区的信众乘船前往,场面十分热闹。

2. 玉皇阁:滨湖区的“市井仙阁”

除了三山道院,滨湖区还有一座低调却灵验的道观——玉皇阁。它位于滨湖区的老城区,隐藏在繁华的街巷之中,虽规模不大,但香火旺盛。玉皇阁始建于明代,最初是一座民间小庙,清代改为道观,主要供奉玉皇大帝。

与三山道院的“仙岛气质”不同,玉皇阁更具“市井烟火气”。每天清晨,附近的老人会来这里烧香祈福,顺便聊聊家常;逢年过节,家长们会带着孩子来求“聪明符”“平安符”,希望孩子学业顺利、健康成长。玉皇阁的道士也很接地气,他们不仅会做斋醮仪式,还会帮信众解签、看风水,甚至会教附近的居民打太极、练养生功。

四、滨湖区的著名道士与道教文化名人

1. 华彦钧(瞎子阿炳):从道士到“民间音乐家”

提到无锡的道教,就不得不提华彦钧——这位被称为“瞎子阿炳”的民间音乐家,其实是一位地道的道教道士。阿炳出生于无锡东亭(今属锡山区,但早年活动范围涉及滨湖区),父亲是无锡洞虚宫的道士,他从小跟随父亲学习道教音乐,精通二胡、琵琶等乐器。

阿炳的一生充满坎坷:中年失明,被迫流浪街头,以卖艺为生。但他并未放弃对音乐的追求,反而将道教音乐的元素与民间小调结合,创作了《二泉印月》《听松》《寒春风曲》等传世名曲。这些作品不仅展现了他对命运的抗争,也蕴含着道教“顺应自然、超然物外”的哲学思想。比如《二泉印月》的旋律,既有太湖的柔婉,又有道教音乐的空灵,仿佛在诉说着“天人合一”的境界。

如今,阿炳的故居已成为无锡的文化地标,而他的音乐也被列入国家级非物质文化遗产。滨湖区的三山道院、玉皇阁等道观,至今仍保留着演奏道教音乐的传统,以此纪念这位“道士音乐家”。

2. 李纯明道长:三山道院的“当代传承者”

李纯明道长是三山道院的住持,也是无锡市道教协会会长。他出生于道教家庭,自幼跟随父亲学习道法,成年后进入三山道院修行。李道长不仅精通斋醮科仪、道教经典,还致力于道教文化的当代传承。

近年来,李道长带领三山道院开展了一系列文化活动:比如举办“太湖道教文化论坛”,邀请国内外专家学者探讨道教与现代社会的关系;与无锡的中小学合作,开设“道教文化选修课”,教孩子们认识道教符号、学唱道教音乐;还组织道士们走进社区,教居民练太极、做养生操,让道教文化融入普通人的生活。

李道长常说:“道教不是‘迷信’,而是一种‘生活智慧’。我们要让年轻人知道,道教中的‘顺其自然’‘知足常乐’,其实是一种很好的生活态度。”

五、滨湖区道教的特色文化

1. 无锡道教音乐:国家级非遗的“活化石”

无锡道教音乐是滨湖区道教文化的“瑰宝”,也是国家级非物质文化遗产。它起源于唐代,成熟于明清,融合了道教仪式音乐、民间小调、江南丝竹等元素,具有“旋律优美、节奏舒缓、意境深远”的特点。

无锡道教音乐的演奏形式多样,既有“清唱”(道士们用方言演唱道教经文),也有“器乐演奏”(用二胡、琵琶、笛子、锣鼓等乐器演奏)。其中,最具特色的是“斋醮音乐”——在祈福、禳灾等仪式中演奏,旋律随仪式的进展而变化:比如“起坛”时用轻快的旋律,“请神”时用庄严的旋律,“送神”时用舒缓的旋律,仿佛在与神灵“对话”。

20世纪上半叶,无锡道教音乐名家辈出,比如华彦钧、杨荫浏(音乐学家,曾记录阿炳的音乐)等,他们的作品不仅在国内流传,还传到了海外。如今,滨湖区的三山道院、玉皇阁等道观仍保留着道教音乐的演奏传统,每年都会举办“道教音乐演唱会”,吸引来自全国各地的音乐爱好者。

2. 斋醮仪式:与民俗深度融合的“活态传承”

滨湖区的道教斋醮仪式(俗称“做道场”),是道教文化与当地民俗融合的典型代表。这些仪式不仅用于宗教活动,还渗透到了人们的日常生活中:比如老人去世时,会请道士做“超度道场”,希望逝者早日投胎;孩子出生时,会请道士做“满月道场”,祈求孩子健康成长;甚至连企业开张、房屋乔迁,也会请道士做“祈福道场”,希望生意兴隆、家庭幸福。

滨湖区的道教斋醮仪式(俗称“做道场”),是道教文化与当地民俗融合的典型代表。这些仪式不仅用于宗教活动,还渗透到了人们的日常生活中:比如老人去世时,会请道士做“超度道场”,希望逝者早日投胎;孩子出生时,会请道士做“满月道场”,祈求孩子健康成长;甚至连企业开张、房屋乔迁,也会请道士做“祈福道场”,希望生意兴隆、家庭幸福。

斋醮仪式的流程十分复杂,通常包括“起坛”“请神”“读经”“送神”等环节,每个环节都有特定的音乐和动作。比如“步罡踏斗”——道士们在八卦图上行走,模仿“禹步”(传说中大禹治水时的步法),据说这样可以沟通神灵;再比如“画符”——道士们用朱砂在黄纸上画符,据说可以驱邪避凶。

值得一提的是,滨湖区的斋醮仪式还融入了太湖的“水文化”。比如“水上斋醮”——道士们在船上做道场,祈求太湖风平浪静、渔民平安;再比如“放生仪式”——将鱼、虾等水生动物放归太湖,体现了道教“万物有灵”的思想。

六、滨湖区道教的当代传承与发展

近年来,滨湖区政府十分重视道教文化的保护与传承,采取了一系列措施:比如修缮三山道院、玉皇阁等古建筑,恢复其历史风貌;将无锡道教音乐纳入“非遗进校园”项目,让孩子们从小接触道教文化;举办“太湖道教文化节”,吸引游客前来体验道教文化。

同时,滨湖区的道教界也在积极探索“道教+旅游”的发展模式。比如三山道院推出了“仙岛道教体验游”——游客可以跟着道士学做早课、练太极、画符,还可以品尝道教特色美食(比如“道家素斋”);玉皇阁则推出了“市井道教文化游”——游客可以参与“求符”“解签”等活动,感受道教与民间生活的融合。

此外,滨湖区的道教协会还与高校、科研机构合作,开展道教文化研究。比如与无锡江南大学合作成立“道教文化研究中心”,研究道教与太湖文化、道教与现代社会的关系;与江苏省道教协会合作编写《无锡道教文化史话》,系统梳理无锡道教的历史与文化。

七、结语

滨湖区的道教文化,如同太湖中的水,虽历经千年却始终流淌不息。它既有“仙岛道观”的神秘,也有“市井阁庙”的烟火;既有“瞎子阿炳”的传奇,也有“当代道长”的坚守。这种“传统与现代融合、神圣与世俗共存”的特点,正是滨湖区道教文化的魅力所在。

如今,随着社会的发展,滨湖区的道教文化正以新的形式传承下去:它可能是三山道院的“仙岛体验游”,可能是玉皇阁的“市井祈福”,也可能是学校里的“道教音乐课”。无论形式如何变化,其核心始终是“道法自然、天人合一”的哲学思想——这种思想,不仅是道教的精髓,也是滨湖区人民对美好生活的追求。

正如李纯明道长所说:“道教文化不是博物馆里的‘古董’,而是活在我们生活中的‘智慧’。只要我们用心传承,它就会永远保持生命力。”相信在不久的将来,滨湖区的道教文化会继续绽放出更加绚丽的光彩,成为无锡地域文化的一张“金色名片”。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光

参考资料

1. 《无锡道教文化史话》(无锡市道教协会编);

2. 江苏省道教协会官网文章《无锡市道协举办第五届君山论道活动》;

3. 中国江苏网报道《无锡首次恢复“三颂泰伯”礼祭活动,三天超五千人次观礼》;

4. 荔枝网视频《虎与道:走近国家非遗无锡道教音乐与传承人》;

5. 知到题库文章《无锡道教音乐》;

6. 江苏省民宗委官网文章《无锡市道教协会启动《无锡道教文化史话》编撰工作》。