当我们站在一幅古画前,究竟在看什么?是笔墨的浓淡、构图的疏密,还是画中人物的衣褶、山水的脉络?或许,传统哲学早已为我们提供了更深刻的视角——书画不仅是视觉的艺术,更是道的载体、心的镜像。佛教的“观照”、道教的“自然”、国学的“意境”,这些穿越千年的思想,为我们搭建了一座连接笔墨与精神的桥梁,让鉴赏从“技术判断”升维为“生命对话”。

佛教中的“观照”(Vipassanā),强调以清醒、无执着的意识去观察事物的本质。在书画鉴赏中,这种“观照”体现在对“相”与“性”的超越——不被画面的具体形象(如花鸟、山水)所束缚,而是透过笔墨看到画家的心境与宇宙的本真。

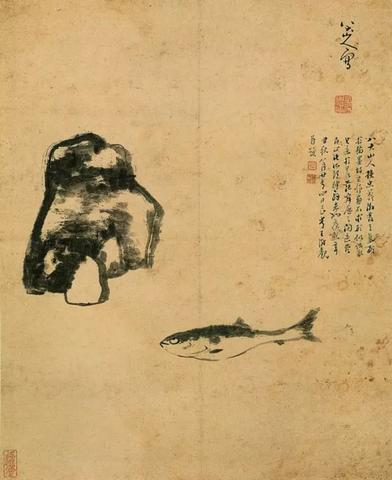

比如,八大山人的画中,鱼鸟的眼睛总是翻白,看似怪诞,实则是他以“空寂”之心观照世界的结果。《河上花图》中的荷花,笔墨极简却意境幽远,正是他“放下执着,见性成佛”的哲学表达。鉴赏这样的作品,需要我们放下“这是什么花”“画得像不像”的世俗判断,用“无念”之心去感受画面中的“空”与“灵”,正如《金刚经》所言:“凡所有相,皆是虚妄,若见诸相非相,即见如来。”

道教的“自然”(道法自然),主张顺应事物的本然状态,不刻意、不造作。在书画艺术中,“自然”是最高的审美标准——笔墨要像流水一样自然,构图要像天地一样和谐,意境要像万物一样生机。

东晋画家顾恺之提出的“以形写神”,正是道教“自然”思想的体现。他的《洛神赋图》中,洛神的衣褶用“高古游丝描”,线条流畅如行云流水,没有丝毫刻意的顿挫,却将洛神的轻盈与灵动表现得淋漓尽致。这种“自然”不是简单的模仿,而是画家对自然规律的深刻把握——正如《老子》所言:“治大国若烹小鲜,画画亦如是,顺应笔墨的本性,方能写出天地的生机。”

国学中的“意境”,融合了儒家的“礼乐”精神与道家的“逍遥”思想,强调画面不仅要有“形”,还要有“情”与“理”的统一。在书画鉴赏中,“意境”是作品的灵魂——它是画中“景”与“情”的共鸣,是“物”与“我”的交融。

北宋画家郭熙在《林泉高致》中提出的“三远法”(平远、高远、深远),正是“意境”理论的实践。他的《早春图》中,远处的山峰用“高远”法,显得巍峨壮丽;近处的溪水用“平远”法,显得舒缓流畅;中间的林木用“深远”法,显得层次丰富。这种构图不仅符合视觉规律,更蕴含了儒家“中庸”的思想——高低、远近、疏密的平衡,正是“礼乐”之美的体现。鉴赏这样的作品,需要我们感受到画面中的“情”(画家对自然的热爱)与“理”(宇宙的和谐规律),正如王夫之所言:“情景交融,妙合无垠。”

书画鉴赏不是简单的“评价”,而是一场“心与道”的对话——用佛教的“观照”之心超越执着,用道教的“自然”之道顺应本真,用国学的“意境”之美连接情理。当我们学会用传统哲学的视角去鉴赏书画,我们看到的不仅是笔墨,更是画家的生命、宇宙的规律,以及自己内心的镜像。正如明代画家董其昌所言:“画之道,所谓宇宙在乎手者,眼前无非生机。”愿我们都能以道驭心,以观照眼,在书画中找到属于自己的生机。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光

参考资料

1. 《金刚经》

2. 《老子》

3. 顾恺之《论画》

4. 郭熙《林泉高致》

5. 王夫之《姜斋诗话》

6. 董其昌《画禅室随笔》