在日常生活中,烦恼如影随形,它可能是职场的压力、人际关系的纠葛,也可能是对未来的焦虑或对过去的懊悔。从佛教、道教与国学的哲学视角看,烦恼的本质虽各有解读,但表现形式却有共通的“人间烟火气”。这些传统智慧不仅帮我们命名了烦恼,更提供了超越的路径。

一、佛教:贪嗔痴的“三毒”外显

佛教将烦恼称为“苦”,其根源在于“无明”(对真相的无知),而最核心的表现是“贪、嗔、痴”三毒。

-

贪:对顺境的执着。比如追求财富时的“欲壑难填”——从“需要温饱”到“想要豪宅”,欲望的膨胀带来的不是满足,而是“求而不得”的痛苦;对感情的执着则可能演变为“占有欲”,比如害怕伴侣离开的焦虑,本质是“贪爱”的外显。

-

嗔:对逆境的愤怒。被同事误解时的委屈、被陌生人冒犯时的冲动,甚至对“不公命运”的抱怨,都属于“嗔”的范畴。《大智度论》中说:“嗔恚之人,不知善,不知恶,不观罪福,不畏生死。”愤怒会让人失去理性,陷入“以牙还牙”的循环。

-

痴:对真相的颠倒认知。比如“我执”——把“暂时的身体”当作“永恒的自我”,把“无常的事物”当作“不变的依靠”。比如有人因脱发而焦虑,本质是对“身体无常”的无知;有人因他人的评价而痛苦,是把“他人的看法”等同于“自我的价值”。

二、道教:“欲”与“执”的纠缠

道教认为,烦恼源于“私欲”与“妄念”,其表现多与“执着”相关:

-

对“有”的执着:追求功名利禄、物质享受,比如“争名于朝,争利于市”,这种“求不得”的痛苦,正是《道德经》中“祸莫大于不知足”的注解。

-

对“无”的恐惧:害怕失去已有的东西,比如害怕衰老、害怕孤独、害怕失败。《庄子·秋水》中说:“夫物,量无穷,时无止,分无常,终始无故。”对“无常”的抗拒,往往是烦恼的根源。

-

对“我”的放大:以自我为中心,比如计较“得失”“荣辱”,比如“吾丧我”的反面——过于在意“自我感受”,从而陷入“患得患失”的情绪中。

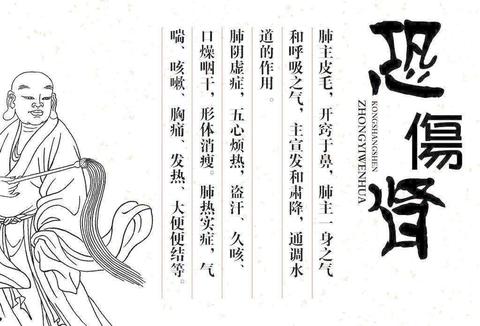

三、国学:情志不舒的“七情”扰动

国学中的儒家思想,将烦恼与“情志”联系在一起。《礼记·礼运》中提到“七情”:喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲,过度的情志波动即为烦恼。

-

怒:因不满而产生的情绪,比如被误解时的“忿忿不平”,或因利益受损而“大发雷霆”。《论语·颜渊》中说:“一朝之忿,忘其身,以及其亲。”愤怒不仅伤害自己,还可能累及他人。

-

忧:对未来的担忧,比如“患得患失”的焦虑,或“未雨绸缪”的过度思虑。《诗经·小雅·小旻》中的“战战兢兢,如临深渊,如履薄冰”,正是这种忧惧的真实写照。

-

思:过度的思虑,比如“想太多”的内耗,或对过去的“懊悔”。《黄帝内经》中说:“思则气结”,过度思虑会导致气血瘀滞,不仅影响身体健康,还会加重心理负担。

四、烦恼的“共相”:从具体到抽象

无论是佛教的“三毒”、道教的“私欲”,还是国学的“七情”,烦恼的表现形式都可以归纳为“向外求”与“向内执”:

-

向外求:追求不属于自己的东西,比如“攀附权贵”“羡慕他人的生活”,这种“比较”带来的痛苦,本质是“向外投射”的结果。

-

向内执:固守自己的观念,比如“固执己见”“不肯原谅他人”,这种“执着”带来的痛苦,本质是“自我中心”的膨胀。

从传统哲学的视角看,烦恼不是“敌人”,而是“信使”——它提醒我们,我们的认知可能偏离了真相,我们的行为可能违背了自然。当我们学会用“贪嗔痴”命名烦恼,用“私欲”审视烦恼,用“情志”观照烦恼,烦恼便不再是“枷锁”,而是通往觉醒的“阶梯”。

参考资料

1. 《大智度论》(佛教经典)

2. 《道德经》(道教经典)

3. 《论语》(儒家经典)

4. 《黄帝内经》(中医经典)

【原创不易】转载交流请联系玄门之光