#淮南市大通区道观,#淮南市大通区修行,#淮南市大通区道士,#淮南市大通区道教

说起淮南市大通区,很多人可能先想到它是淮南的“东大门”——南接长丰,西连田家庵,北隔淮河与潘集相望,地理位置特殊。但其实,这片总面积202平方公里的土地上,还藏着不少道教文化的痕迹。虽然不如凤台茅仙洞那样声名远扬,但大通区的道教文化依然有着自己的故事,承载着当地民众的信仰与传统。

一、道教历史:从“三茅宗”到民间传承

淮南地区的道教传入,早在西汉时期就有记载。据道客巴巴资料《淮南地区道教传入最早西汉景帝年间》所述,西汉景帝年间,茅盈、茅固、茅衷三兄弟(后世称为“三茅真君”)来到寿州三峰山(今凤台县茅仙洞)修炼,开创了道教“三茅宗”。这是淮南地区道教的早期起源,也为大通区的道教文化奠定了基础。

大通区作为淮南市的一部分,受“三茅宗”影响较深。虽然没有像茅仙洞那样的著名道观,但历史上这里可能存在过小型道教活动场所。比如,民间传说中,大通区上窑镇一带曾有过“真武庙”,供奉真武大帝,用于祈福消灾。可惜的是,这些场所大多因年代久远或战乱而消失,没有留下明确的文献记载。

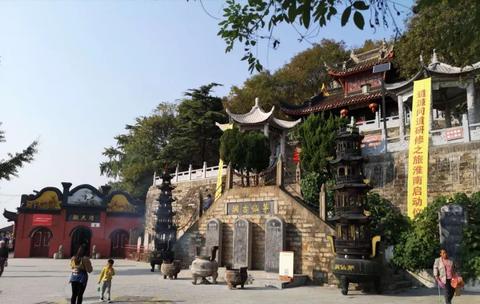

二、主要道观:民间信仰的“隐形”载体

如今,大通区的道教活动主要集中在民间,没有大型的官方道观,但存在一些小型活动点和“家庭道观”。其中,最具代表性的是齐大师道教活动点(名称为民间俗称)。据列表网信息,齐大师是道教正一派弟子,在龙虎山接受传度和奏职,师从汉山道人密宗派、元皇派、华光派等,擅长道法。他的活动地点位于大通区,主要为当地民众提供祈福、法事(如超度、解厄)等服务,深受信众信任。

此外,淮南市道教协会的存在也为大通区的道教活动提供了组织保障。据安徽省民族宗教事务委员会资料,淮南市道教协会第二次代表会议召开时,来自大通区的道教界代表参加了会议,说明大通区的道教活动纳入了全市道教协会的管理体系,确保了活动的规范性。

三、著名道士:民间信仰的“践行者”

大通区的道教人士多为民间道士,其中最具影响力的是齐大师(本名不详)。他是现代大通区道教的代表人物,长期从事道教活动,积累了丰富的经验。据了解,齐大师的道法传承自多个流派,包括密宗派、元皇派、华光派等,擅长“画符念咒”“驱邪避凶”等传统道教技艺。他的服务对象主要是当地民众,尤其是老年人和信教群众,为他们解决生活中的“疑难问题”,如疾病祈福、家庭纠纷化解等。

齐大师的活动不仅满足了民众的信仰需求,也推动了道教文化在大通区的传承。他通过口传心授的方式,将道教技艺传给弟子,确保了传统道法的延续。

四、道教文化现状:融合与传承

如今,大通区的道教文化呈现出“民间化、生活化”的特点。一方面,道教信仰融入了当地的民俗活动,比如春节期间,有些民众会到道教活动点“烧头香”,祈求新的一年平安顺利;另一方面,道教文化也与其他文化形式结合,比如“道教音乐”“道教绘画”等,成为当地文化的一部分。

此外,淮南市道教协会也在积极推动道教文化的传承。比如,协会会定期组织道教知识讲座、道法培训等活动,邀请大通区的道教人士参加,提高他们的文化素养和专业水平。同时,协会还会开展“道教文化进社区”活动,向民众宣传道教的核心思想(如“道法自然”“天人合一”),促进道教文化的普及。

结语:平凡中的坚守

淮南市大通区的道教文化,没有悠久的道观历史,也没有著名的道士典故,但它有着自己的特色——民间性、生活化、传承性。从西汉时期的“三茅宗”影响,到现代的齐大师活动点,大通区的道教文化一直在平凡中坚守,承载着民众的信仰与传统。

正如道教经典《道德经》所说:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”大通区的道教文化虽然看似“平凡”,但它是中国道教文化的一个缩影,体现了道教“融入生活、服务民众”的理念。对于大通区来说,道教文化不仅是一种信仰,更是一种文化遗产,值得我们去了解、保护和传承。

参考资料

1. 道客巴巴. 淮南地区道教传入最早西汉景帝年间[EB/OL].

2. 列表网. 淮南大通墓地选址测算找慈慧道长[EB/OL].

3. 安徽省民族宗教事务委员会. 淮南市道教协会完成换届工作[EB/OL].

4. 淮南市大通区人民政府. 魅力大通[EB/OL].

5. 易八字测算网. 淮南道教[EB/OL].

【原创不易】转载交流请联系玄门之光