提起书法,有人看到的是“笔走龙蛇”的技艺,有人惊叹于“力透纸背”的功底,但在国学语境中,书法从来不是孤立的“写字艺术”。它像一根纽带,将汉字的形、音、义与中国人的哲学观、审美观、价值观紧紧缠结在一起。从甲骨文的“象形造字”到王羲之的“飘若浮云”,从颜真卿的“筋肉饱满”到董其昌的“禅意淡远”,书法的每一笔都在诉说着汉字文化的深层密码。

汉字的起源是“近取诸身,远取诸物”(《周易·系辞下》),无论是“日”的圆形轮廓还是“山”的峰峦叠嶂,都保留着对自然万物的直观模拟。但书法让这种“象”超越了单纯的符号功能,升华为“意”的表达。

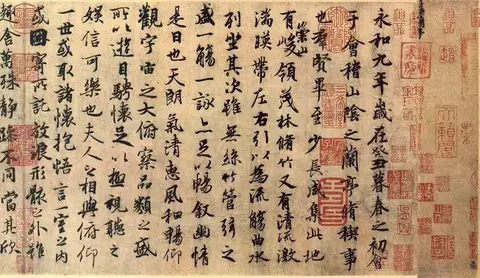

比如,篆书的“婉而通”(蔡邕《九势》),线条的圆转流畅不仅模拟了自然中的流水、浮云,更契合了道家“道法自然”的思想——书法的线条不是生硬的“画”,而是像流水一样“顺势而为”,像树木一样“生长”。隶书的“蚕头燕尾”则融合了儒家的“礼”:每一笔的起笔如“蚕头”般稳重,收笔如“燕尾”般舒展,既有“敬”的庄重,又有“和”的灵动,恰如儒家“中庸”的智慧——不偏不倚,刚柔并济。

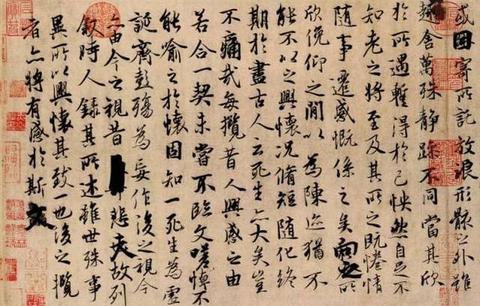

正如清代刘熙载在《艺概·书概》中所说:“书者,如也。如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。”书法的“形”是汉字的外壳,而“意”则是汉字文化的灵魂,它将写字升华为“写心”,让汉字从“记录工具”变成了“精神载体”。

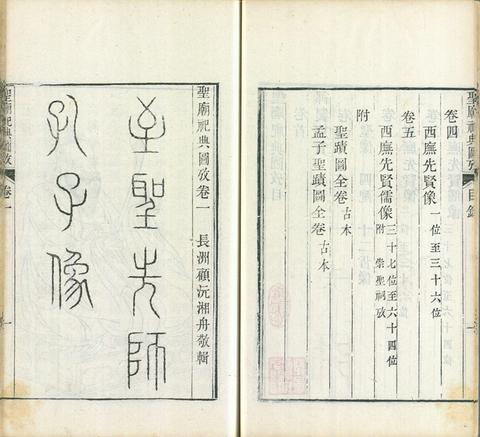

汉字是世界上唯一延续至今的表意文字,它的每一个结构都承载着历史的记忆。比如“孝”字,甲骨文是“子承老”的形象,而书法中的“孝”字,无论是颜体的“厚重”还是欧体的“严谨”,都在强化这种“代际传承”的内涵。再比如“仁”字,篆书是“二人相偶”,书法中的“仁”字,线条的连接与呼应,恰如儒家“仁者爱人”的思想——人与人之间的和谐共生。

书法的传承不是简单的“模仿字迹”,而是“传承文化记忆”。比如颜真卿的《颜勤礼碑》,字体方正茂密,笔画刚劲有力,它不仅是书法史上的经典,更是盛唐“雄浑大气”文化精神的体现;苏轼的《黄州寒食诗帖》,字体歪歪斜斜,笔画忽粗忽细,却恰恰传递了他被贬黄州时“孤独而坚韧”的生命状态,这种“字如其人”的特点,让书法成为了汉字文化“活的博物馆”。

正如国学大师钱穆所说:“中国文化的核心是汉字,而汉字的精神是书法。”书法让汉字从“死的文字”变成了“活的文明”,它用笔墨记录着中国人的思想、情感与历史,让汉字文化在每一代人的笔下得以延续。

汉字的最初功能是“实用”,但书法让它超越了“实用”,成为了“艺术”。这种超越不是否定“实用”,而是在“实用”的基础上追求“美”。比如楷书的“横平竖直”,既是为了“易读”,也是为了“美观”;行书的“行云流水”,既是为了“快捷”,也是为了“流畅”;草书的“龙飞凤舞”,既是为了“简化”,也是为了“奔放”。

书法的“美”不是“形式美”的孤立存在,而是与汉字文化的“审美精神”相统一。比如道家的“自然美”:书法中的“飞白”技法,笔画中露出的“空白”不是“缺陷”,而是像自然中的“云断山连”“水断泉流”,给人以“虚实相生”的美感;佛教的“禅意美”:董其昌的书法“淡墨轻写”,线条纤细而灵动,恰如禅家“空寂”的境界——去掉多余的修饰,留下最本质的“真”。

正如明代董其昌在《画禅室随笔》中所说:“读万卷书,行万里路,胸中脱去尘浊,自然丘壑内营,立成鄄鄂。”书法的“美”是汉字文化“审美精神”的外化,它让汉字从“实用工具”变成了“艺术珍品”,让每一笔都充满了“文化的温度”。

书法不是“写字”的技巧,而是汉字文化的“活的载体”。它将汉字的“形”与“意”、“历史”与“现实”、“实用”与“艺术”完美融合,让汉字文化在每一代人的笔下得以传承与发展。从甲骨文到楷书,从篆书到草书,书法的每一次演变都折射着汉字文化的变迁,每一笔都诉说着中国人的精神世界。

正如当代书法家孙晓云所说:“书法是中国人的精神密码,它藏在每一个中国人的血脉里。”当我们拿起毛笔写字时,我们不是在“写”一个符号,而是在“传承”一种文化,在“诉说”一种精神。书法,就是汉字文化的“活的灵魂”。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光

参考资料

1. 《周易·系辞下》

2. 蔡邕《九势》

3. 刘熙载《艺概·书概》

4. 钱穆《中国文化史导论》

5. 董其昌《画禅室随笔》

6. 孙晓云《书法有法》