在现代生态危机的背景下,当我们探讨动植物保护的思想资源时,道教以其”道法自然”的核心智慧,为我们提供了一套独特的生命观与生态伦理。这种思想并非抽象的哲学思辨,而是渗透在经典教义、戒律规范与日常实践中的生存智慧,让我们得以从古老的传统中汲取保护自然的灵感。

道教的最高范畴是”道”,而”道法自然”(《道德经》第二十五章)则是其核心命题。这里的”自然”并非指客观的自然界,而是指万物自身的本然状态与发展规律。在道教看来,天地万物都是”道”的化生,都有其存在的价值与意义。正如《庄子·齐物论》所言:”天地与我并生,而万物与我为一”,人与动植物并非主客体的对立,而是同根同源的生命共同体。这种”齐物”思想打破了人类中心主义的壁垒,将动植物视为与人类平等的生命存在,为动植物保护奠定了哲学基础。

道教相信”万物有灵”,认为动植物都有自己的灵魂与意识。《太平经》中提到:”夫物,乃天地之良臣,天地之爱子也”,将动植物视为天地的臣子与爱子,赋予其神圣的地位。在道教的神仙体系中,有许多动植物修炼成仙的传说,如狐仙、树精、花神等,这些传说反映了道教对动植物灵性的肯定。这种”万物有灵”的观念,让人们对动植物产生敬畏之心,不敢随意伤害。

道教的戒律体系中,”不杀生”是重要的戒条之一。《老君说一百八十戒》明确规定:”不得杀伤一切物命”,《初真十戒》也将”戒杀生”列为第二戒。这些戒律不仅禁止杀害人类,也包括一切动植物。道教认为,杀生会破坏”道”的和谐,招致因果报应。《抱朴子·内篇》中说:”慈心于物,仁及草木,则妖异无由侵之”,强调慈心待物的重要性。这种戒律规范,为动植物保护提供了制度性的保障。

道教的动植物保护思想不仅体现在教义与戒律中,更体现在日常实践中。许多道教宫观都注重保护周边的生态环境,如青城山的道教宫观长期以来坚持植树造林,保护野生动物;武当山的道教徒则有”不食野味”的传统,避免伤害野生动物。此外,道教的”放生”仪式也是一种重要的实践,通过释放被捕的动植物,表达对生命的尊重与保护。

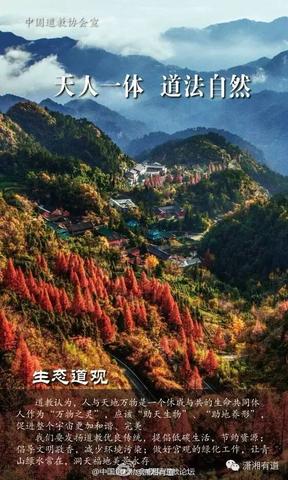

道教的动植物保护思想,以”道法自然”为核心,以”万物有灵”为基础,以”慈心不杀”为规范,以实践行动为体现,为我们提供了一种整体的、和谐的生态观。在现代社会,当我们面临生态危机时,这种传统智慧提醒我们,人类与动植物是命运共同体,保护动植物就是保护人类自己。让我们从道教的思想中汲取力量,共同守护这个充满灵韵的自然世界。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光