道教,现代物理学,时间观

清晨的闹钟、地铁的时刻表、宇宙的年龄——我们每天都在与“时间”打交道,却很少追问:时间究竟是什么?是钟表上滴答走动的指针?是春去秋来的四季轮回?还是爱因斯坦笔下“弯曲的时空”?

在中国传统哲学中,道教为我们提供了一套独特的“时间密码”;而现代物理学,则用数学公式与天文观测,揭开了时间的“科学面纱”。当“循环的道”遇见“相对的钟”,两种截然不同的时间观,竟在对“存在本质”的追问中,产生了奇妙的共鸣。

二、道教的时间观:循环里的“自然永恒”

道教的时间观,扎根于对“道”的信仰。在《道德经》中,老子开篇便说:“道可道,非常道;名可名,非常名。” 道是宇宙的本原,也是时间的终极依据——它“独立而不改,周行而不殆”(《道德经》第二十五章),既永恒存在,又循环运行。

1. 循环:时间的“自然节律”

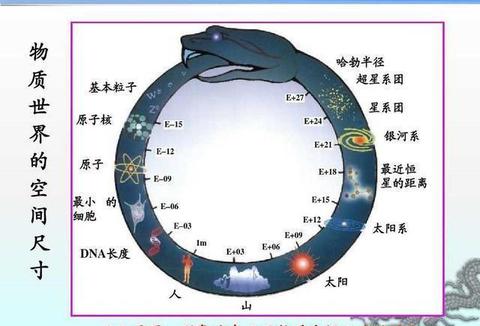

道教的时间,不是一条单向延伸的直线,而是一个循环往复的圆环。《庄子·秋水》中说:“年不可举,时不可止;消息盈虚,终则有始。” 四季的交替、昼夜的更迭、生死的轮回,都是时间“周而复始”的体现。比如,道教的“十二时辰”系统,将一天分为子、丑、寅、卯等十二个时段,每个时段对应自然现象(如子时为夜半,丑时为鸡鸣),形成“日出而作,日落而息”的生活节律。这种循环,不是简单的重复,而是“生生不息”的演化——就像春天的嫩芽,源于冬天的蛰伏,又孕育着夏天的繁茂。

2. 自然:时间的“道性”本质

道教的时间,不是人为定义的“刻度”,而是“道法自然”的体现。《道德经》第二十五章说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。” 时间的运行,遵循着“道”的自然规律,不受人的意志左右。比如,古人用“日晷”测量时间,就是通过太阳的位置变化,感知自然的时间节律;而道教的“内丹术”,则强调“顺天时”,比如在“子时”(夜半)修炼,因为此时“阳气初生”,符合自然的时间节奏。

3. 永恒:时间的“超越性”

道教的时间,既有“循环的有限”,也有“道的永恒”。《道德经》第六章说:“谷神不死,是谓玄牝。玄牝之门,是谓天地根。绵绵若存,用之不勤。” 这里的“谷神”,指的是“道”的精神,它永恒存在,不生不灭。而人类的时间(如寿命),则是“有限的循环”——人从自然中来,又回归自然,就像落叶归根,循环不息。这种“永恒与有限”的统一,构成了道教时间观的核心:在有限的生命中,感悟无限的道。

二、现代物理学的时间:相对里的“箭头”

当道教先贤用“道”诠释时间时,现代物理学家则用望远镜与粒子加速器,揭开了时间的“科学真相”。从相对论到量子力学,从宇宙大爆炸到黑洞,物理学的时间观,颠覆了我们对“时间”的常识认知。

1. 相对论:时间是“弯曲的”

爱因斯坦的狭义相对论,首次打破了“绝对时间”的观念。他指出:时间的流逝,取决于观察者的运动状态。比如,当你乘坐接近光速的宇宙飞船旅行,你的时间会比地球上的人慢——这就是“时间膨胀”效应。而广义相对论进一步提出,时间会被引力弯曲:在黑洞附近,引力极强,时间会变得极其缓慢,甚至停止(“事件视界”内的时间)。

这些发现,彻底改变了我们对“时间”的理解:时间不是独立于空间的“容器”,而是与空间结合成“时空”(spacetime),共同构成宇宙的结构。就像一张被重物压弯的床单,时空的弯曲,决定了物体的运动轨迹(如行星绕太阳公转),也决定了时间的流逝速度。

2. 量子力学:时间是“有箭头的”

如果说相对论讨论的是“大尺度的时间”,那么量子力学则关注“小尺度的时间”。量子力学中的“时间箭头”(Time Arrow),指的是时间的不可逆性:比如,一杯热水会冷却,却不会自动变热;鸡蛋会破碎,却不会自动复原。这种不可逆性,源于“熵增原理”(热力学第二定律):宇宙的熵(混乱度)总是不断增加,时间只能沿着“熵增”的方向前进。

量子力学还提出,时间在微观世界中是“不确定的”。比如,在量子叠加态中,粒子的状态(如位置、动量)是不确定的,直到被观测时才会“确定”。而时间,作为描述粒子运动的参数,也具有这种“不确定性”——在量子尺度下,“过去”与“未来”的界限,变得模糊不清。

3. 宇宙学:时间是“有起点的”

宇宙大爆炸理论,为时间设定了一个“起点”:约138亿年前,宇宙从一个“奇点”(密度无限大、温度无限高的点)爆炸而来,时间与空间同时诞生。在此之前,没有“时间”,也没有“空间”——这就是“宇宙的时间起点”。

而黑洞的研究,则为时间设定了一个“终点”:当物体坠入黑洞的“事件视界”,它的时间会停止,因为引力场极强,光都无法逃脱。此时,物体的“未来”,就是黑洞的“内部”,而“时间”,则在那里“终结”。

这些发现,让物理学的时间观变得“有限而相对”:时间有起点(大爆炸),有终点(黑洞),且流逝速度取决于运动与引力。

三、当“道”遇见“钟”:传统与现代的对话

道教的时间观,是“循环的、自然的、永恒的”;物理学的时间观,是“相对的、有箭头的、有限的”。两种看似对立的时间观,却在对“存在本质”的追问中,产生了奇妙的共鸣。

1. 循环vs线性:不是对立,而是互补

道教的“循环时间”,强调自然的节律(如四季、十二时辰),而物理学的“线性时间”(如宇宙从大爆炸到未来的演化),则强调时间的“不可逆性”。但实际上,两者并不对立:循环是“局部的”,线性是“整体的”。比如,地球的四季循环,是“局部的循环”,而宇宙的演化(从大爆炸到星系形成),则是“整体的线性”。这种“局部循环与整体线性”的统一,恰如道教所说的“道在万物中”——道的永恒,存在于万物的循环之中。

2. 自然vs机械:不是矛盾,而是超越

道教的“自然时间”,反对人为的“机械刻度”(如过度追求效率),而物理学的“机械时间”(如钟表的滴答声),则是现代社会的基础。但相对论的“时间膨胀”效应,恰恰打破了“机械时间”的观念:时间不是“机械的”,而是“自然的”——它会被运动与引力改变。这种“自然性”,与道教的“道法自然”不谋而合:时间的运行,遵循自然的规律,而不是人的意志。

3. 永恒vs有限:不是冲突,而是融合

道教的“道永恒”,强调“无限的精神”,而物理学的“宇宙有限时间”(如138亿年的年龄),则强调“有限的物质”。但现代物理学的“多重宇宙”理论,为“永恒”提供了新的可能:我们的宇宙可能只是“多重宇宙”中的一个,而“多重宇宙”的时间,是永恒的。这种“有限与无限”的统一,恰如道教所说的“万物归一”——有限的生命,源于无限的道,又回归无限的道。

四、结语:时间的智慧,在传统与现代之间

道教的时间观,教会我们“尊重自然节律”:在快节奏的现代社会,我们需要像古人一样,顺应四季的变化,遵循身体的节律(如“日出而作,日落而息”)。而物理学的时间观,教会我们“灵活看待时间”:时间不是“固定的刻度”,而是“相对的体验”——我们可以通过调整自己的状态(如运动、休息),让时间“变慢”或“变快”。

当“循环的道”遇见“相对的钟”,我们看到的,不是传统与现代的对立,而是人类对“时间”的永恒追问。无论是道教的“道”,还是物理学的“时空”,都是人类试图理解“存在”的方式。而这种“追问”本身,就是时间给我们的最珍贵的礼物:在有限的生命中,寻找无限的意义。

参考资料

1. 《道德经》(老子)

2. 《庄子》(庄子)

3. 《时间的秩序》(卡洛·罗韦利,湖南科学技术出版社)

4. 《相对论》(阿尔伯特·爱因斯坦,商务印书馆)

5. 《宇宙大爆炸》(斯蒂芬·霍金,湖南科学技术出版社)

6. 《道教哲学》(李刚,上海人民出版社)

【原创不易】转载交流请联系玄门之光