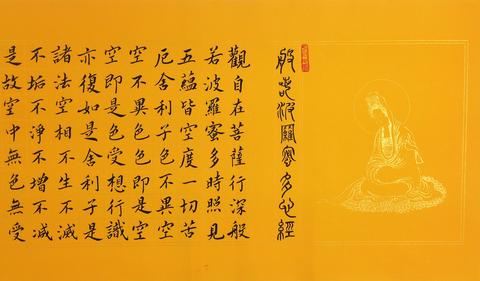

“诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。”

《心经》中的这十二个字,是佛教对宇宙人生本质最简洁的概括,也是无数修行人穷其一生追求的“究竟义”。但“空相”不是“什么都没有”,更不是消极的虚无——它是一种超越语言、突破思维的“真实”,需要我们用智慧去“照见”。

一、“诸法空相”的字面密码:从《心经》说起

“诸法”,指的是宇宙间一切存在的事物与现象,大到山河大地,小到微尘粒子,包括我们的情绪、念头、甚至“自我”的感觉,都属于“诸法”。

“空相”的“空”,不是“不存在”,而是“无自性”(没有固定不变的本质)。《心经》里说“色不异空,空不异色”,“色”是有形的物质,“空”是它的本质——比如一杯水,看起来是“水”,但加热会变成汽,冷却会变成冰,它没有固定的“水”的本质,这就是“空相”。

印顺法师在《心经讲记》中解释:“诸法空相,是说一切法的相状,都是空的。不是离相求空,而是相即空。”也就是说,“空”不是离开“相”(现象)的另一种存在,而是“相”本身的属性——就像糖的“甜”不是离开糖的另一个东西,而是糖本身的味道。

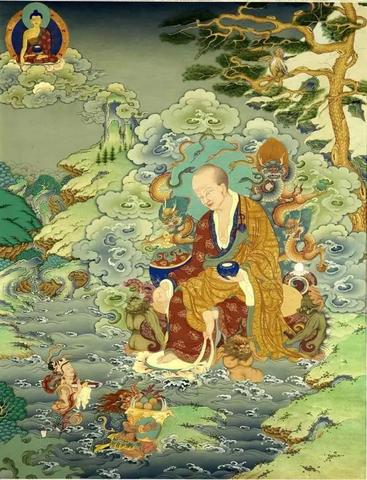

二、“诸法空相”的哲学根基:龙树的中观智慧

“诸法空相”的思想,源于龙树菩萨的《中论》。龙树用“八不缘起”(不生不灭、不常不断、不一不异、不来不去)破斥了一切“自性”的执着:

- “不生”:没有一个“从无到有”的“生”,比如种子变成芽,不是“种子”生出了“芽”,而是种子、土壤、水分等条件和合的结果,没有独立的“生”的主体;

- “不灭”:没有一个“从有到无”的“灭”,比如杯子碎了,不是“杯子”消失了,而是它的形态变成了碎片,本质依然是分子;

- “不常”:没有永恒不变的“常”,比如人从婴儿到老年,身体一直在变化,没有固定的“我”;

- “不断”:没有彻底断绝的“断”,比如生命的轮回,不是“我”在轮回,而是业力的延续,就像流水,前一秒的水不是后一秒的水,但流水没有断绝。

龙树说:“因缘所生法,我说即是空,亦名为假名,亦名中道义。”一切由因缘和合而生的事物,本质是空(无自性),但我们用“假名”(概念)去称呼它,这就是“中道”——不执着于“有”,也不执着于“空”,而是认识到“有”是“假有”,“空”是“真空”。

三、“诸法空相”的实践意义:破除“我执”与“法执”

“诸法空相”不是理论游戏,而是修行的核心。《心经》说“照见五蕴皆空,度一切苦厄”,“五蕴”(色、受、想、行、识)是构成“自我”的五种要素,当我们“照见”它们的“空相”,就会破除“我执”(对“自我”的执着),从而摆脱痛苦。

比如,当我们因为“别人骂我”而生气时,“我”是一个“空相”——没有固定的“我”被骂,“骂”也是一个“空相”——没有固定的“骂”的本质,只是声音和念头的组合。当我们看清这一点,生气就会消失。

印顺法师说:“空相,是对治一切执着的良药。”执着于“有”,会陷入贪婪;执着于“无”,会陷入虚无;只有认识到“诸法空相”,才能跳出二元对立,获得真正的自由。

四、“诸法空相”的现代启示:活在当下的智慧

“诸法空相”不是让我们否定生活,而是让我们更珍惜生活。因为“空相”意味着一切都是“无常”的,没有永恒的快乐,也没有永恒的痛苦,所以我们要珍惜每一个当下。

比如,当我们吃一顿饭时,不要想着“下一顿吃什么”,也不要想着“这顿饭不好吃”,而是专注于米饭的香味、蔬菜的脆嫩、汤的温暖——这些“相”都是“空”的,但它们是当下最真实的存在。

就像《心经》里说的“心无挂碍,无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃”,当我们认识到“诸法空相”,就会放下对过去的执着、对未来的焦虑,活在当下的每一刻。

“诸法空相”是佛教最深刻的智慧,它不是“什么都没有”,而是“什么都有,但没有固定的本质”。它让我们看清生命的本来面目,摆脱痛苦的根源,获得真正的自由。就像《心经》结尾说的“揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃”——去吧,去吧,到彼岸去吧,大家都到彼岸去吧,成就菩提!

【原创不易】转载交流请联系玄门之光

参考资料

1. 《心经》(玄奘译本);

2. 龙树《中论》;

3. 印顺法师《心经讲记》;

4. 圣严法师《心经浅释》。