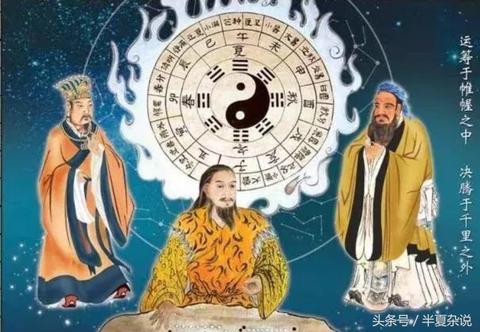

在道教哲学体系中,“性”与“命”是关乎生命本质的核心范畴,二者如同鸟之双翼、车之双轮,共同构成了道教对“人”的完整理解。从先秦道家的思想源头到后世内丹修炼的理论体系,“性”与“命”的内涵不断丰富,既承载着对宇宙本原的追问,也指引着个体超越有限、实现永恒的修行路径。

一、“性”:先天本真的精神本质

道教中的“性”,源于道家对“道”的体认,强调其先天、本真的特性。《道德经》中“道法自然”的思想,为“性”的定义奠定了基础——“性”是生命个体与生俱来的、符合“道”的本质属性。

庄子在《庚桑楚》中进一步阐释:“性者,生之质也”,将“性”视为生命的本质规定性,是个体未被外界染污的纯粹状态。这种“性”并非儒家强调的社会伦理属性,而是超越善恶、回归自然的“真性”。正如《庄子·马蹄》中所说:“马之真性,吃草饮水,翘足而陆,此马之真性也”,人的“性”亦当如此,不受礼教束缚,保持本然之态。

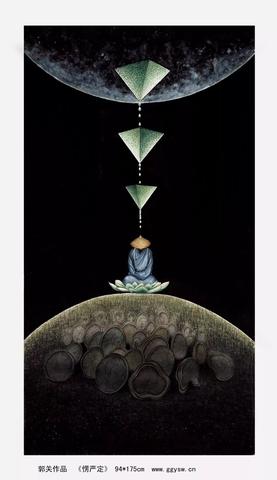

到了内丹派经典《性命圭旨》,“性”被明确为“元神”,即“先天之性”,是“虚灵不昧,造化之根”。它是个体与道相通的精神本体,不生不灭、不增不减,是修行者需要回归的“本来面目”。

二、“命”:后天形质的生命载体

相较于“性”的精神性,“命”更强调生命的物质性与过程性。《说文解字》中“命,使也”,道教将“命”理解为“气”的凝结与运行——“命者,气之聚也”(《太平经》)。人的生命始于“气”的聚合,终于“气”的离散,“命”就是“气”在个体中的存在状态。

《周易参同契》作为内丹修炼的经典,将“命”与“精”“气”结合,提出“命者,精也”,认为“命”的本质是“先天之精”与“后天之气”的结合。后天的“命”受限于时间与空间,有生老病死的过程,但通过修炼可以转化“后天之命”为“先天之命”,实现“命”的永恒。

道教中的“命”还包含“命运”的含义,但与世俗的宿命论不同,道教强调“我命在我不在天”(《抱朴子·内篇》),认为通过修行可以改变“命”的轨迹,突破自然规律的限制,实现“长生久视”。

三、“性”与“命”的统一:性命双修的修炼路径

道教认为,“性”与“命”是生命的两个不可分割的维度,“性无命不立,命无性不存”(《性命圭旨》)。“性”是“命”的精神指导,“命”是“性”的物质基础,二者的统一才能实现生命的圆满。

内丹派的“性命双修”理论,正是基于这一认知。修炼者既要“修性”,通过静坐、冥想回归“元神”,实现精神的超越;也要“修命”,通过导引、服气、内丹等方法,调理“精”“气”,强化“命”的载体。正如《伍柳仙宗》中所说:“性者,神之舍;命者,气之宅。性修则神凝,命修则气聚,神凝气聚则性命合一,而道成矣。”

四、“性”“命”观的现实意义

道教的“性”“命”观,不仅是修炼的理论基础,也为现代人理解生命提供了独特视角。在物质主义盛行的当下,“性”提醒我们关注精神的本真,避免被外界欲望所异化;“命”则强调珍惜生命的物质存在,重视身体健康与生命过程。而“性命双修”的理念,更启示我们要实现精神与物质的平衡,追求全面的生命提升。

从先秦道家的“真性”“真命”到内丹派的“元神”“元气”,道教的“性”“命”观始终围绕“回归自然、超越有限”的核心主题。它不仅是道教修行的指南,也是中国哲学对生命本质的深刻思考,为我们探索生命的意义提供了宝贵的思想资源。

参考资料

1. 《道德经》

2. 《庄子》

3. 《太平经》

4. 《周易参同契》

5. 《性命圭旨》

6. 《抱朴子·内篇》

7. 《伍柳仙宗》

【原创不易】转载交流请联系玄门之光