#宁波市奉化区道观,#宁波市奉化区修行,#宁波市奉化区道士,#宁波市奉化区道教

奉化地处浙东沿海,山有雪窦之秀,水有剡溪之幽,自古便是道家眼中的“洞天福地”。境内峰峦叠翠、溪流潺潺,仿佛天然契合道教“天人合一”的理念。早在晋代,这里便有道教活动的踪迹,历经千年演变,道教文化已深深融入奉化的山水、民俗与人文之中。

一、奉化道教的历史渊源

奉化道教的起源,可追溯至东晋时期。据《奉化县志·宗教》记载:“晋代太守孙绰弃官隐居剡溪第九曲(公棠),与其兄拾仙梨得道,公棠成奉化道教的开创地。”孙绰本是东晋名臣,擅长文辞,却因厌倦官场纷争,携兄归隐剡溪。传说兄弟二人在溪边偶遇仙翁,得赠仙梨,食后得道成仙。这一传说虽带有神话色彩,却反映了晋代道教在奉化的萌芽——当时的文人隐士已将奉化的山水视为修炼的理想之地。

到了唐代,道教得到皇室的扶持,奉化的道教活动逐渐兴盛。据《宁波与道教文化》一文记载,唐代浙东地区道观林立,奉化虽未明确有大型道观,但剡溪一带的隐士修炼之风日盛,不少道士慕名而来,在山间结庐修行。宋代以后,道教内丹术兴起,奉化的山林更成为内丹修炼者的“天然丹房”,雪窦山、四明山等地常有道士隐居,采药炼丹。

元代,奉化道教迎来了一个小高峰。光绪《奉化县志》记载:“元元道观,县西五里,元时建。”这是奉化有史可考的第一座道教宫观,规模虽不大,却标志着道教在奉化从“隐居修炼”转向“宫观化”发展。可惜的是,元元道观在明清时期因战乱逐渐衰落,如今已无遗迹可寻。

二、奉化的主要道观与道教场所

1. 道观禅寺(前身:元元道观)

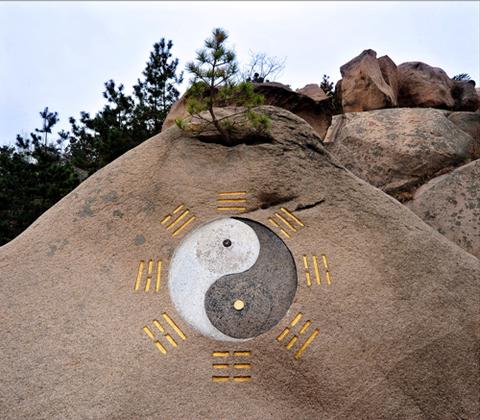

位于奉化城西和尚岙村口的道观禅寺,是奉化道教与佛教融合的典型代表。据携程攻略记载,该寺的前身是元代的元元道观,明代以后,随着佛教在奉化的兴盛,道观逐渐被改为禅寺。如今的道观禅寺,虽已成为佛教场所,但仍保留了部分道教元素——比如寺内的“三清殿”旧址,以及山门处的“太极图”石刻,仿佛在诉说着它曾经的道教身份。

2. 吕祖庙(全真派道场)

奉化的吕祖庙是道教全真派的重要场所,供奉着“北五祖”之一的吕洞宾。据寺庙设计施工一站式网站介绍,该庙始建于清代,原为天师道道场,乾隆四年(1739)由全真道士住持,逐渐转为全真道宫观。吕祖庙环境清幽,背倚青山,面临溪水,符合全真派“洞天福地”的选址原则。如今,庙内仍有道士修行,每年农历四月十四吕洞宾诞辰日,都会举办盛大的庙会,吸引周边信众前来祈福。

3. 民间道教活动点

除了正规道观,奉化的民间道教活动也十分活跃。比如溪口地区的“土地庙”“娘娘庙”,虽属民间信仰范畴,但仍保留了道教的祭祀仪式——比如用道教符纸、香烛祭祀,以及请道士做“法事”。此外,列表网记载,奉化有一位“慈慧道长”,是道教正一派弟子,在龙虎山传度和奏职,擅长密宗派、元皇派等道法,为当地民众提供墓地迁址、宝宝起名等服务,深受信众信任。

三、奉化道教的文化影响

1. 对民间信仰的影响

道教在奉化的民间信仰中占据重要地位。比如,民众对“太上老君”“吕洞宾”“土地公”的崇拜,都源于道教。每年春节,奉化农村都会举办“谢年”仪式,用道教的礼仪祭祀天地、祖先,祈求来年丰收。此外,道教的“风水”观念也深入民间,比如建房、选墓地都要请道士看风水,认为“风水好”才能家宅平安、子孙兴旺。

2. 对民俗文化的影响

奉化的许多民俗活动都带有道教色彩。比如“庙会”,原本是道教宫观的祭祀活动,后来逐渐演变为民间的文化盛会。比如吕祖庙的庙会,除了祭祀吕洞宾,还有舞龙、舞狮、唱戏等活动,成为奉化民众的重要节日。此外,道教的“符咒”“占卜”也融入了民间生活,比如孕妇生产前会请道士画“平安符”,小孩生病会请道士“驱邪”。

3. 对文学艺术的影响

奉化的道教文化也影响了当地的文学艺术。比如晋代孙绰的《游天台山赋》,虽写的是天台山,但文中“洞天福地”的理念,正是道教对山水的审美追求。此外,奉化的民间传说中,有许多关于道士的故事,比如“孙绰得道”“吕洞宾显灵”,这些故事被编成戏曲、民谣,在民间广泛流传。

四、奉化道教的传承与发展

如今,奉化的道教面临着一些挑战——比如宫观数量减少、年轻道士流失、民间信仰逐渐淡化。但也有一些积极的变化:比如吕祖庙的庙会越来越热闹,吸引了不少年轻人参与;慈慧道长等年轻道士,用现代方式传播道教文化,比如通过微信、抖音宣传道教知识;此外,奉化市政府也在重视道教文化的保护,比如将吕祖庙列为“市级文物保护单位”,推动道教文化与旅游结合,让更多人了解奉化的道教历史。

奉化的道教文化,如同剡溪之水,虽历经千年,却始终流淌在民间的血脉中。从晋代的孙绰兄弟到今日的慈慧道长,从元元道观到吕祖庙,道教不仅塑造了奉化的山水意境,更成为当地文化的重要组成部分。相信在不久的将来,奉化的道教文化会继续传承下去,为浙东文化增添一抹独特的道家色彩。

【原创不易】转载交流请联系玄门之光